敦煌石窟における維摩経変壁画の時代変化から造形言語形態の変遷を見る

序論

『維摩経』「文殊問疾品」では、仏法に精通する在家者の維摩居士が、病の見舞いに訪れてきた知恵最勝の文殊菩薩と対座し、仏法に関する問答を繰り広げることが説かれている。維摩はもと前世に悟りを得た菩薩だったが、毘耶離城の長者に転生し、知恵と弁才に優れた在家居士となった。巨万の富を持つ大富豪でありながら、よく市井に入り、種々の方便を以て民衆に大乗仏教の教えを広めた。ある日、病気にかかったと言う維摩のもとに、釈尊は大菩薩の文殊を見舞いに遣わした。これを知った大勢の菩薩や仏弟子、帝釈天、梵天、四天王および諸天人眷属は二人の問答を聞こうとして、文殊菩薩についていった。文殊による維摩の病気見舞いは、やがて仏教教理に関する弁論大会となったのである。

この故事を描く維摩経変図は、文殊の見舞いと維摩の答弁の場面を中心に展開する。両雄が対峙し、深遠・玄妙な味わいに富む議論を交わす。文殊菩薩はゆったりとした姿で温雅な言葉で質問し、維摩は自信に満ちた安らかな表情でよどみなく返答する。維摩の物語は大乗仏教とともに中国に伝わったのちに、魏晋時代の知識人の間で好まれた。当時の社会では「玄学と釈門と攀附し、老荘と僧侶と相伴う」のが風尚となり、知識人たちは超世俗的な哲学談論である「清談」を提唱した。維摩の物語も中国化された仏教故事の一例として見られる。士人画家の筆頭と称される東晋の顧愷之は、かつて瓦棺寺で「清羸にして病を示せるの容」を示す「維摩詰図」を描き、画史に著録されて後世まで名を残した。雲崗石窟や北朝の石刻にも維摩の像が作られた(注3)。特に敦煌石窟では、隋代から宋代までの四百年以上にわたって描き続けられた「維摩経変」の壁画が三十数か所を数え、「維摩経変」十四品に関連する壁画も十数か所ある。なかでも中国絵画が独立した発展を遂げた隋から初唐にかけた時期の「維摩経変」壁画は、中国絵画草創期の造形表現の萌芽と展開過程を研究するための貴重な実作例を提供している。

本論文では、敦煌莫高窟の違う窟に描かれる「維摩経変」壁画の図形様式を手掛かりとして、同じ画題に対する各時代の壁画表現の変化を考察することで、敦煌初期壁画の図形様式の発生と展開、特に初期岩彩壁画における「色面造形」の誕生や「色面造形」から「線描造形」への造形言語の移行を明らかにし、さらにこの移行の動向が「造形は芸術表現言語の創造を核心とする」という中国絵画価値観の形成に影響を与えただろう、との推測を提示する。本論文の構成は下記の通りである。

第一章 初期壁画における「維摩」造形の多様な表現およびその独創的な意味

第二章 岩絵具材質を媒介とした「色面造形」による維摩像の図形様式の形成およびその造形特徴

第三章 維摩図形の「線描造形」図形様式の出現および芸術造形言語の形態の変遷

結論

本論文で順次に取り上げる「維摩経変」壁画は、敦煌莫高窟第420窟(隋)、第419窟(隋)、第322窟(初唐)、第203窟(初唐)、第335窟(初唐)、第220窟(初唐)、第103窟(盛唐)、第334窟(初唐)、第9窟(晩唐)の窟内に描かれている(注4)。

(本論文で使用する図版の説明:①敦煌石窟中の「維摩経変」に関連する壁画は隋代から西夏時代までの数百年間にわたって作られ、筆者がそれらを全て実見したわけではないため、一部の壁画の説明は図録等に掲載される図版に基づいて行う。②現在公刊された敦煌壁画の図録で全ての「維摩経変」壁画が収録されているとは限らないため、本論文で収集した図版の出典は限られている。③同時代(例えば隋代)に造営された石窟に関して、どちらが先で、どちらが後かは明確な資料が公表されていないため、筆者自身の考えでその先と後の順番を決める。④本論文は維摩の造形とその変遷に集中して議論を展開していくが、物語のもう一人の主役である文殊菩薩の造形についてはあまり言及していない。以上の点について、読者の皆様のご了承をいただきたい。)

キーワード:「維摩」の図形様式、「色面造形」、「線描造形」、芸術造形言語の形態

第一章 初期壁画における「維摩」造形の多様な表現およびその独創的な意味

-

図1

第420窟「維摩経変」隋 -

図2

第419窟「維摩経変」隋 -

図3

第332窟「維摩経変」初唐 -

図4

第203窟「維摩経変」初唐

-

図1-1

-

図2-1

-

図3-1

-

図4-1

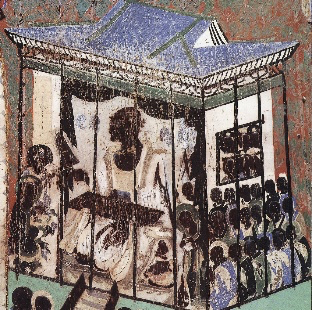

まず、図1から図4の隋代から初唐の「維摩経変」壁画中の維摩造形の変化を見よう。図1(莫高窟第420窟・隋)と図2(莫高窟第419窟・隋)では、維摩が几案の後ろに斜め左を向いて坐し、手に麈尾を持ち、上体をやや前に傾けて、話しているように見える。また、維摩は屋根付きの建物内に配置されており、両側には弁論を聞く大勢の聴衆たちが集まっている。この構図は漢時代の画像塼石に見られる一つ屋根の下での家族集会の図(図5)と類似し、漢代画像塼・画像石の平面的な作風が初期岩彩壁画の造形と図像の空間構成に与えた影響が窺える。このような状況は隋代の莫高窟第423窟の維摩経変でさらに顕著に現れる(図6)。同壁画では維摩と文殊を一つの建物の中に配置し、一般的な病の見舞いの日常により近い。

-

図1

第420窟「維摩経変」隋 -

図5

「迎賓楽舞図重閣楼道」

漢画像石拓本、江蘇睢寧県 -

図6

第423窟「維摩経変」隋

図3(莫高窟第322窟「維摩経変」、初唐)は画面が大きく損傷し、かろうじて維摩の頭部と大きな袖口のゆったりした袍を着る体部の形が確認できるが、手と麈尾は見られない。一方、前景にある維摩と文殊の弁論を聞く聴衆たちは整然と配置されて、粛然たる雰囲気を漂わせている。図1と図2の狭い空間に詰められるような構図と大きく変わり、ここでは漢代画像塼・画像石式の空間制限から解放され、塼・石から壁画の空間構成に転換した意味合いを持っている。

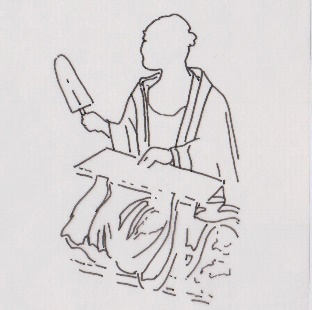

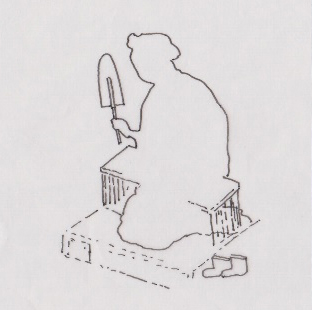

図4(莫高窟第203窟「維摩経変」、初唐)の画面保存状態もあまり良くないが、図版から分かるように、帳幕と維摩の衣服はほとんど同じ色調の黒褐色に変色している。人物の頭部および冠巾は硬い道具で削り出した痕跡があって当初のものではないと判断されるが、元の画面を模したものとして当初の面影は残している。このように図4の壁画は変色や後補などで元の姿が失われたが、元の画面の全体的な構成や大まかな様子はなお窺える。注目されるのは、維摩の坐す榻の平塗りや羽織っている大衣の単色塗りが彼の右膝を引き立たせ、さらに彼の坐す姿を際立たせたことである。維摩は片手を垂下し、もう一方の手は麈尾を持って曲げた膝の上に随意に置き、泰然自若としている。帳幕の中に隠れるその姿は、出仕しない在家居士の奥深い境地を象徴し、手を挙げて意気盛んに仏道を論じる文殊の姿と対照をなしている(図4、図7を参照)。

図1から図4の描き起こし図(図1-1、図2-1、図3-1、図4-1)では、主人公の維摩が使用する象徴的な道具―麈尾、脇息、床榻などが見られ、維摩のいる場所の変化も確認される。図1と図2では屋根付きの建物内に坐すのに対し、図3と図4では帳幕下の高台上の榻に腰かけ、「講壇」を連想させるような環境設置となる。維摩像は色面の塗りで表現され、人物の外輪郭を形作るのに主として二次元平面的な造形手法が用いられた。図3は配色に特色あり、後補があるとはいえ、全体として赤、緑、白の三色が調和よく配置されている。空間構成の疎密のバランスが良く取れており、岩絵具材質に主導された「色面造形」と空間配置上の「図底関係」の構成もある程度反映されている。図4の色面塗りの造形では、本来茶色に近い色調に塗られた人物像が絵具中の鉛成分によって黒褐色に変色したため、図形間の細かく白く残っている部分がさらに際立つようになり、人物の姿態と表情が良く表現された。その構成はまとまっており、疎密のバランスも整っている。「図底同構」の空間構造に対する絵師の熟練的な応用が見て取れる。総じて言うと、図1と図2は草創期図式としての特徴が顕著であり、漢代画像塼・画像石からの影響や制限を多く受けている。一方、図3と図4は絵画技法上の進展が見られ、空間配置の上でも平面的なシルエット式造形や図形の単純な並びといった旧来の手法から脱して、空間を構築しようとする意識が現れるようになった。特に図4では、人物形態の処理から絵師たちの考慮と構想が見て取れる。

人物を主題とする壁画として、人物の顔貌描写は言うまでもなく極めて重要である。「維摩経変」は「問疾(病気を見舞うこと)」と「弁論(仏法に関して議論すること)」をキーワードとするが、図1から図4はいずれも維摩と文殊が弁論する際の表情などの細部描写が欠けている。一見して残念なように見えるが、実はそうではない。莫高窟第203窟の維摩経変(図4)を見れば分かるように、維摩と文殊の絵はそれぞれ仏像を安置する龕の上部左右の壁面に対置して描かれ(図8を参照)、その位置の高さは2メートルほどある。このような高い位置に描かれる壁画では、人物の表情など細部の描写は殆ど意味がなく、人物の形態や動作こそ、絵の意味を伝える役割を担っている。第203窟の維摩経変では「図鑑式」説話の技量がすでに尽くされていると言える。

-

図4

莫高窟第203窟

「維摩経変・維摩」初唐 -

図7

莫高窟第203窟

「維摩経変・文殊」初唐 -

図8

莫高窟第203窟

「維摩経変」初唐

以上のように、隋から初唐の敦煌壁画中の「維摩経変」に現れた維摩の造形は多種多様であり、『維摩詰経』が中国に伝来した際に、維摩像の画様や粉本が一緒に伝来しなかったことを物語っている。仏教経変図の造形様式や図式の原型は、むしろ、仏教が伝播した土地の絵師がその土地の伝統・風俗・好み等を宗教主題の経変故事と結合させて創造したのである。

第二章 岩絵具材質を媒介とした「色面造形」による維摩像の図形様式の形成およびその造形特徴

-

図9

第335窟北壁「維摩経変」(初唐、高さ301㎝、横534㎝)

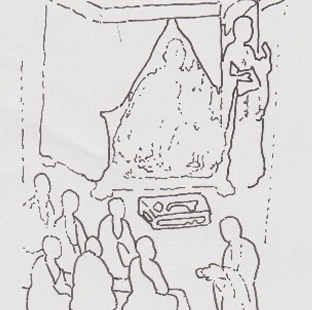

この壁画は高さ301センチ、横534センチの大画面を誇り、天上界・人間界・仏国土の三段から構成されている。絵師は維摩居士の「仮病」に引き起こされたこの仏法大弁論の場所を、毘耶離城郊外の山々が連なって木々が鬱蒼と茂る野原に設置している。天上では菩薩衆が祥雲に乗って飛来し、種々の宝物が舞い降りる。地上では国王が大臣たちを率いて説法を聞きに参集してくる。中央には文殊と維摩が左右に対坐し、それぞれ半分の壁面を占めている。文殊の頭上には乗雲の菩薩衆が、維摩の頭上には宝物が、それぞれ左右の上方からV字形の線をなして飛び、画面中央の「問疾」・「弁論」という二人の舌戦が繰り広げられる場面に収斂していく。大勢の聖者が集まる大変賑やかな様子が生き生きと描写され、壮大な視覚効果を演出している。壁画は経年劣化で変色したため、本来の彩色の豊富さを知る由もないが、シルエット式の平面的な人物、器物、散華、飛雲などは鉛丹の変色による褐色の図形効果と白く残った地色によって形成され、多彩な造形を示している。これは大画面における図底空間構成の応用と言える。壁画全体の色面構成は主次関係が明瞭であり、点在する緑青がアクセントをつけている。これらの特徴は当時の絵画様式によく合致している。

莫高窟第335窟壁画に関して最も注目すべきは、維摩の造形の変化である。前述した隋代の二つの窟および初唐の第322窟、第203窟の壁画と比べて、第335窟壁画の維摩造形(図10、図10-1)には大きな変化が現れた。大画面壁画の全体空間における維摩と文殊の位置から見れば、横に向いて身体の重心を右方に傾く維摩の坐姿(図10)は、上体を真っ直ぐに立てて結跏趺坐する文殊の姿態と対応関係をなし、図4の泰然自若とした維摩の姿に比べて、より物語のテーマである「弁論」場面の臨場感を強調している。維摩は斜め右に向いて上体を傾斜させ、淡々とした表情を見せる。右肩と右膝はほぼ同じ垂直線上にあり、左手から左肩への斜線とともに、全体に右側に傾く体部の外輪郭を形成する。文殊からの見舞いを気にするようでありつつも、相手に対する恐れや憚る態度を全く見せず、守りをもって攻めとなし、高揚した精神力に満ちている姿である。それに対して、文殊は合掌して端坐し、天衣や瓔珞を身にまとい、頭上は美しい珠飾を垂らす天蓋に覆われて、頭の後ろには円い頭光を伴い、荘厳美麗な菩薩相を示している。ただし、目を凝らしてみれば、文殊は左右の肩と肘の高さがやや違い、体勢を右へ傾ける維摩の挑戦的な答弁に対して、心が動揺しているようである(図11)。この図像を初創した画工は明らかに維摩経変故事から影響を受けて、権威を恐れない進取的な維摩の造形を創造した。このような維摩の造形は、文献中の顧愷之が瓦棺寺で描いた「清羸にして病を示せるの容」を持つ維摩(注6)と一線を画し、唐時代の雄偉で剛健な気風と一脈通じるものである。

-

図10

第335窟

「維摩経変」初唐(維摩部分) -

図10-1

-

図11

第335窟

「維摩経変」初唐(文殊部分)

色面を平塗りするという岩彩壁画の主要な手法は、絵画原始期のシルエット式塗り絵造形の発展した形態であり、線描で形体の輪郭を描く手法に比べて、形体の占めた空間や形体の姿態に対する識別ではより直接で視覚効果を持つ造形言語である。石窟という大空間中の壁画の表現手法として選択されたのもそれゆえである。図10では、維摩の頭に被っている綸巾の前方に突き出す形態と、縦に波打つ曲線にくくられた顔や右肩の形が、背景の白い地色によって浮き出されており、羽織っている赭土色の鶴氅は左腕および肩の傾きを表している。作者は意識的にこのような外輪郭にくくられる全体の形体(剪绘)を用いて、「問疾・弁論」場面の維摩姿を表現した。このような「色」を平塗りすることで「面」を作る手法は、人物像の外輪郭の持つ表現意味を強め、維摩と文殊の間の緊張な対峙関係をさらに強調できた。一定の距離を隔てて観賞する石窟壁画の視覚効果に符合する手法である。

また、第335窟壁画の維摩造形の創造は、岩絵具材質の特性が「色面造形」という二次元平面的な表現によく合う、という点とも関係している。壁画の制作に使用される素材は、基礎をなす支持体(石窟内の壁面、「地仗」とも言う)であれ、絵画用の顔料媒介(鉱物性の岩絵具、天然土絵具、接着剤)であれ、どちらも絵画造形言語の表現に制約を与える。絵画素材の加工能力が発達しなかった古代では、この制約が一層顕著であった。敦煌壁画に関して言えば、石窟の砂礫岩山体は鉱物性の岩絵具と天然土絵具に理想な支持体を提供し、したがって、鉱物性の岩絵具や天然土絵具は造形、色彩、空間、材質の表現において十分な効果を発揮できた。このような色面を中心とした造形(図形様式)は、敦煌壁画の最も主要な造形手法であり、中国初期絵画の造形言語様式である。

中国絵画の主流を「線描造形」とする定説は長らく存在している。これは筆の使用や微粒子媒介である墨の使用、および支持体としての紙や絹の使用と密接な関係がある。しかし、中国初期壁画(キジル石窟の壁画や敦煌壁画)に見られる造形の実態は必ずしもこの説に当てはまらない。その大きな要因として、石窟の壁面(支持体)を構成する特殊な砂礫岩山体と、重ね塗り・平塗りの塗り方しかできない鉱物性の岩絵具媒介が挙げられる(注7)。

現在知られている図版資料から分かるように、隋代の莫高窟第420窟、第419窟、第423窟、第433窟、第380窟から初唐の莫高窟第322窟、第334窟、第203窟、第335窟までの各窟内の壁画における維摩の造形は、幾つかの変遷と発展の段階を経て、各段階の姿態も異なっている。一部「線描造形」が見られる隋代の第276窟を除けば、上記各窟の維摩造形はいずれも「色面造形」の図形様式を中心に発展していった。画工たちは維摩を表現するのに最も優れた図像と様式を探求し、模索していたようである。各石窟における異なる画工が創造した各時代の維摩像から、維摩の造形が草創期から後世の規範となる古典様式への発展過程を見ることができる。これは中国絵画史では実に珍しい。

一方、第335窟の「維摩経変」の維摩図像は同じ初唐期の第220窟(図12)に由来した可能性が大いにある点も見逃せない。窟内に現存する墨書発願文中の年代記載から見れば、第335窟は垂拱二年(686年)の造営で、第220 窟は貞観十六年(642年)の造営となるため、第220 窟内に描かれる「維摩経変」の方が時代的に先だと推測できる。また、第220窟の「維摩経変」は、それ以前の同画題の壁画に見出せなかった国王や大臣、諸国の王子、使節などの人物群像を表現していることから、中原画壇から西の敦煌に伝わってきた画様(手本)を用いているとする説がある(注8)。さらに、本壁画の絵画表現様式も研究者たちの注目するところである。色面造形は的確な線描と融合し、均一な描線と柔らかい筆致でそれぞれの人物の顔貌と体形を表している。各々の輪郭ははっきりとしており、人物の表情も繊細に描出され、隈取りのバランスは良く、色材の種類も豊富である。このような線描と色彩の融合はこれまでの敦煌壁画の表現様式と異なり、中原地域の寺院壁画に使用された絵画表現手法かもしれない。(図13、図14)

-

図13

第220窟「維摩経変」初唐 -

図14

第220窟「維摩経変」

文殊師利、初唐

もし第220窟の「維摩経変」壁画を中原画壇から伝わってきた既存の画様に基づく作品、もしくは中原の絵師が直接手がけた作品とするならば、第335窟の「維摩経変」は敦煌の画工たちが中原の画様を喜んで受け入れた上で、前代の画工から受け継いだ制作手法と表現様式に従って再創造したもの―中原の寺院壁画の芸術表現とは異なる再創造―と見ても良いだろう。以下では、制作年代の近いこの二つの壁画を比較してみる。

-

図12

第220窟「維摩経変」

(初唐、642年) -

図9

第335窟「維摩経変」北壁

(初唐、686年)

第220窟の「維摩経変」は東壁の門の南北両側に描かれ、北には維摩、南には文殊、また門の上部には三佛説法図が配される。このように、第220窟の経変図は南北と上部の三つの部分に分割され、第335窟のように経変故事および中心となる緊張感溢れる「弁論」の場面を一つの完全な大画面の中で表現することはできなかった。次に、第335窟の壁画は幅五メートル余りに及ぶ壮大な画面を展開するため、全体を鑑賞するには一定の距離を置かなければならない。作者は描く際に、石窟壁画独特の空間構成と「色面造形」を主に用いて、大画面壁画ならではの視覚効果を見事に演出した。それに対して、第220窟の壁画には維摩に対する精緻な描写や、一部色面に代わって線描を用いる表現があり、石窟壁画の色面造形による強烈な視覚効果に欠け、むしろ寺院壁画のように近距離鑑賞に適するとも推測できる。さらに、第335窟の「維摩経変」は第220窟の図様を下敷きにしているといっても、維摩の造形などに細かな差異が認められることから、第220窟を模倣しつつも自ら再創造したところがある。例えば、第335窟は第220窟と比べて、維摩の左腕と左足がより外側に伸ばし、体が左側に広がっている点や、羽織っている鶴氅の色が変化した点、頭と肩の形をくっきり浮き出すための白い背景の面積が増加した点などの差異が認められる(図10、図10-1第335窟「維摩経変」と図12、図12-1第220窟「維摩経変」参照)。

-

図13

第220窟「維摩経変」

(初唐、642年) -

図13-1

-

図10

第335窟「維摩経変」初唐 -

図10-1

年代的に早い第220窟の壁画も、後の第335窟の壁画も、「色面造形」を基本的な図形様式としている。第220窟の図形様式が中原から伝わったものであれば、隋から初唐にかけての中国初期絵画の基本特徴が色彩絵画にあると推測できる。その造形上の特色は、「色面造形」を主体とする前提に線描表現の要素を多く加え、「線」と「面」の中間的な形態としての「線面造形」の図形様式にある。それは紙・絹本画が成熟した後の「線描造形」の図形様式とは異なるが、「線描」が造形全体の中に積極的に参入し、「色面」の塗りと併存・融合するようになる、という新たな造形変化を示している(注9)。一方、第335窟の大規模な「維摩経変」壁画は、中原画壇の図様を採用したとしても、絵画技法や造形言語は敦煌地元の絵師らが長年間携わってきた石窟造営や壁画制作の中で培ったものである。敦煌の絵画は、あるいは東の中原画壇に伝わって長安の絵画制作に影響を与え、あるいは西に伝わってきた中原画壇の様式を改良しつつ受容する。このような敦煌と長安の間の往来・交流は、敦煌と中原画壇の絵画造形言語を豊かにし、中国初期美術史を語る上での貴重な事例の一つとしても認識できる。

このように、第335窟の「維摩経変」は第220窟より時代が下るが、気迫に満ちた石窟空間の構成や、完全な壁一面という大規模な壁画造営から、中国初期壁画を代表する作品と言える。一方、第220窟「維摩経変」の優雅な色彩や、「線描造形」と「色面造形」を兼ね備える斬新な画風は、中原画壇の壁画様式が西北辺境の敦煌壁画における融合と増殖を示している。では、「維摩経変」壁画の造形はその後の盛唐、中唐、晩唐および五代、宋、元の各時代にどのように変遷していったのだろうか。

第三章 維摩図形の「線描造形」図形様式の出現および芸術造形言語の形態の変遷

中国絵画史上、特に宗教人物画の分野でしばしば見られるように、模範となる図像が出現すれば、往々にその後の同画題作品の制作に参照される。莫高窟第220窟の壁画で初創された新しい維摩の図形や、それに次いで中原画壇の様式を踏まえて創られた第335窟の維摩図形、といった新しく模範的な意味を持つようになった図形は、初唐から晩唐の長い期間にわたって繰り返し模倣、応用または参照されていた。具体的な作例の図版を下記のように掲げる。

-

図13

第220窟「維摩経変」初唐 -

図13-1

-

図10

第335窟「維摩経変」初唐 -

図10-1

-

図15

第334窟「維摩経変」初唐 -

図15-1

-

図16

第103窟「維摩経変」盛唐 -

図16-1

-

図17

第159窟維摩 中唐 -

図17-1

-

図18

第9窟維摩 晩唐 -

図18-1

図が示したように、中唐期の第159窟の維摩像(図17)に変化が現れたのを除けば、第334窟の維摩像は第220窟の維摩像を左右反転させたものであり、晩唐期の第9窟の維摩像は初唐の第335窟の維摩像とほぼ同一のものである(図18)。これらの模倣壁画は「色面造形」の図形様式を踏襲し、彩色や図様が変化したとしても、空間構成や図像の本来持っている視覚効果は基本的に変化しない。このことから分かるように、支持体と岩絵具という媒介が変化しない限りでは、敦煌壁画における「色面造形」の主要様式としての地位も保持されつづける。そのような模倣壁画の中で最も注目されるのは、盛唐期の第103窟の「維摩経変」(図16)である。第335窟を模倣したこの窟の維摩図像は、一部の衣装にくすんだ赤赭色が塗られたとはいえ、全体的には「線描造形」によって表現されたものである。

-

図19

第103窟「維摩経変」盛唐 -

図20

第103窟「維摩経変」

(文殊部分) -

図16

第103窟「維摩経変」

(維摩部分) -

図10

第335窟「維摩経変」初唐

史葦湘氏が執筆した第103窟「維摩経変」(文殊と維摩)の図版解説では、維摩の「全体の造形は線描を主とし」、「壁画の全面は墨線で下描きし、その上から彩色を施し、最後に濃い墨線で描き起こす」と述べられ、同窟の壁画を「線描造形」だと明確に認定した。これは、これまでの図版解説の中ではなかった。史氏は敦煌壁画中の「線描造形」が中原地域の中央画壇と直接な関係を持つことも指摘し、「『呉装』が盛行して、敦煌に影響を及ぼした」と述べている(注10)。

盛唐期の敦煌壁画に現れた「線描造形」はそれほど多くはなかった。「維摩経変」と同じく第103窟に描かれる「法華経変」壁画(化城喩品、起塔供養、未生怨など)には線描的な要素が比較的顕著に見られるが、基本的にはやはり彩色を中心としており、「維摩経変」のような白描に近いほどの「線描造形」とは異なる。もし前述した第220窟の維摩図像を中原から伝わったものと仮定すれば、第103窟の「線描造形」も中原からの画様に由来したもの、または中原の絵師が直接手がけたものと推測できる。

しかし、他の推測は可能であろうか。

盛唐期の第103窟壁画の「線描造形」による維摩造形を、この造形が初めて現れた初唐の第220窟(造営年代は626年~642年頃、注11)および第220窟より数十年ほど時代の下る、敦煌画工が再創作した初唐の第335窟(造営年代は686年頃)の壁画と比較し、それがどちらに近いかを確認してみよう。

-

図12-1

初唐第220窟 -

図10-1

初唐第335窟 -

図15-1

盛唐第103窟 -

図21

図10-1と図15-1の重ね合わせ

図10-1と図15-1を重ね合わせてみると一目瞭然のように、第103窟の図様は明らかに第335窟の図様に由来し、二者の維摩の身体の傾斜や両手の位置がほぼ同じである。第103窟は「線描造形」の造形言語の再創造にあたって、第220窟ではなく、人物の動きの幅が大きくて、線描表現により適する第335窟の図像を踏襲したのである。この点から推測すれば、第103窟の「線描造形」は敦煌の地元の絵師によって描かれた可能性もある。ここでは、「色面造形」が必然的に「線描造形」に変遷・移行していくかどうか、という芸術発展の内在的な法則性や合理性の問題が絡んでくる。

敦煌壁画に先に現れた造形様式は「色面造形」である。それが成熟・発達したのちに、「線描造形」の発生に必要な「図形」を提供し、「線描造形」は「色面造形」に提供された図形に頼って、新たな造形の「表現の仕方」を創造したのである。敦煌壁画中の維摩の図形様式の変遷過程で、我々は壁画の造形言語の形態がある種の法則に従って進化していったことに気づく。もしこのような移行や進化が合理性を持つ必然的なものであれば、敦煌壁画が初期の「色面造形」から萌芽し、発展・成熟したのちに、「線描造形」へと変遷し発展していった、という過程は自然発生した、法則に合う過程と言える。

実は中原画壇の呉道子による「白画」の発生も、それ以前の長きにわたった彩色絵画の歴史を下敷きにし、そのうえで「白画」が「彩色を脱して」生まれたのである。絵画史上は、呉道子の初創した「焦墨を微かに染める」「白画」を「凡俗を脱落した」斬新な絵画様式と評価している(注12)。この点からすれば、造形言語形態の「色面造形」から「線描造形」への移行は、必然性を持つことである。したがって、敦煌壁画は単に長安の中央画壇の画風から影響を受けただけでなく、敦煌地方の地元絵師たちが壁画の下描きを線で描く中で、次第に「線描造形」の表現様式に移行していった可能性も大いにある。この点は、敦煌蔵経洞から発見された画稿や線描下絵の遺例に、「線描造形」と言えるほど優れた芸術性を備えるものが見られる事実からも裏付けられている(図19)。

-

図22

「金剛経図像」敦煌莫高窟、紙本墨色、15.9×11.5㎝、唐(905~907)BN Pelliot、1906~09

「色面造形」は中国絵画最初の図形様式を創造したと同時に、「線描造形」の誕生の土台も作った。「線描造形」はその後絹本紙本の巻物に独自の発展・進化を遂げていったが、壁画の「色面造形」から脱胎したという「過程・軌跡」は次第に忘れ去られていった。そこで、本論文では、中国絵画発展の歴史に関する一つの重要な見解、すなわち「色面造形」は中国絵画独創的な図形の意味を持ち、「線描造形」のために図形様式を提供し、「線描造形」の進化の土台をなしていた、という見解を提示したい。(「色面造形」から「線描造形」への移行の具体的な様相はここで省くこととする。筆者)

以下では、第103窟「維摩経変」の「線描造形」について、簡単な分析を行う。

「線描造形」と言える線描とは、単に対象の形体の輪郭を縁取る線描ではなく、対象の形体の起伏や質感の軽重・厚薄、空間における位置などを十分に把握したうえで、それらを筆先に凝縮させ、勢いに抑揚のある線描を指す。東洋絵画独自の芸術造形言語である。敦煌莫高窟第103窟の「維摩経変」における線描は、「線描造形」として認められる。維摩の肩脱ぎになる右肩の衣装を描く線の重厚な質感、背中から左肩前にかかって垂れる鶴氅を描く線の緩やかで簡潔な印象、文殊の顔貌の線描表現など、全ては筆の動きによって生み出された線の柔軟・堅硬の表情や空間の表現効果と関連している。このような「線描造形」は、「面的な形」を重視する「色面造形」とは異なっている(図15参照)。

また、「線描造形」には線の「飾文」も多く増えた。これは図像の「疎密度」を高め、造形図像の弛緩と緊張のバランスを保つ役割を果たした。第103窟「維摩経変」の線描は、維摩の鶴氅やその下層に着る服、裙、帯など実際の物の形体を描出すると同時に、線自体の表情や芸術性も考慮されている。「線描造形」が「形神兼備(形体と精神を兼ね備える)」の境地に至るのは実に容易ではない。莫高窟第220窟の人物表現にも一部線描が駆使されたが、第103窟の「線描造形」とは本質な差異が存在する。

では、第103窟の「線描造形」の出現は、何を意味するのだろうか。

蘇軾には「画は呉道子に至りて、 古今の変、天下の能事畢る」との一語がある。少し消極的な言い方かもしれないが、「上古の絵画は呉道子に至りて一変す」、すなわち中国絵画は呉道子によって芸術造形言語の形態が「岩彩絵画」から「筆墨絵画」に転向した、という中国絵画史上の重大な意義を持つ変化を示した一語である。それ以降、紙や絹を支持体とし、墨や染色系の微粒子色材を媒介とする絵画が盛んになり、晩唐、五代、宋からは紙・絹本における中国絵画の新しい絵画言語の再出発が始まったのである。

「天下の能事畢る」という語には、さらに深い意味がある。絵画芸術は図形を創造することを根本とするが、前述したとおり、「色面造形」は中国絵画の草創期に多種多様な芸術造形様式(後世の模範となる図形様式を含む)を創造した。それに対して、「線描造形」は「岩彩絵画」の図形様式に依存している「造形言語の転換」に過ぎず、新しい図形を創造したわけではなく、単なる「表現の仕方」を創造したのである。蘇軾の言葉はまさに中国絵画における造形創造の「能事畢る」、すなわち全ての図形様式がすでに作り出された、という状況を言い当てたのではないだろうか。我々は岩絵具による「色面造形」を主調とした敦煌岩彩壁画の絵画表現から、宗教人物の精確な造形や、飛天・伎楽天の多様な姿、山石が重畳してうねり連なる峰々の様子、樹幹を鉤勒して葉を点染することによる樹木表現、没骨法に近い技法による鳥獣表現などを見ることができる。それだけではなく、中国の伝統的な色彩理念に基づく「間色」の配色法や、「間」を置いて各図形を配置する空間構成法も見られる。これら中国絵画の造形・色彩・空間の最も基本なオリジナル様式は、全てこの時期に岩絵具による「色面造形」を主調とした絵画様式の中で誕生した。その後の千年以上続く中国絵画における人物、山水、花鳥など各分野の図形の原形は、いずれも敦煌壁画から見出すことができる。そのため、我々は中国絵画の始源を遡って敦煌石窟中の隋唐時代の壁画に対面するたびに、深く考えさせられるのである。

敦煌莫高窟第220窟、第335窟に初創された維摩経変の模範的な図形は、やがて宋代の絹本画に再び登場した(図20)。このことは、遥か遠い西北辺境のゴビ砂漠の石窟の中で、千年以上前の敦煌の画工たちが独創した図像の持っている深遠なる意義を、我々に改めて体感・認識させている。

-

図23

「維摩像」宋、筆者不詳、

絹本水墨、89.7×51.4㎝、

京都国立博物館蔵 -

図24

第103窟「維摩経変」盛唐、

図15の左右反転 -

図25

第335窟「維摩経変」初唐、

図10の左右反転

結論

盛唐の第103窟「維摩経変図」に見られる「色面造形」から「線描造形」への造形言語形態の変化の鍵は、「線描造形」が自らの図式を作り上げずに、第220窟や第335窟「維摩経変」の「色面造形」の古典的な図形様式を踏襲した点にある。一方、第103窟「維摩経変」は自らの造形言語の様式(線描、運筆、隈取、媒介表現等)を作り上げた。このような造形言語様式の創造を主体とする絵画創造の方式は、敦煌壁画史上でも中国絵画史上でも極めて重要な意義を有する。初期絵画が独創した模範的な「図形様式」は、紙・絹本画の変体された言語様式の中で継承されていったのである。宋代の筆者不詳の絹本「維摩像」がそのような一例である。

盛唐以後の千年以上続く中国絵画の発展過程の中で、図形様式の再創造は稀であった。その代わりに多く見られたのは、絵画表現の言語様式の変貌や創造、再構築であった。例えば、岩絵具材質を多層に塗り重ねる技法は、絹本画の「三礬九染」と呼ばれる幾度に暈しを施す技法に変わり、宋代院体画の図像を更に精緻化させたこと、壁画の仏教人物像の重ね塗りは絹本仏画の裏彩色に継承されたこと、青緑山水は筆墨技法を用いて図形を規範化させたこと、山水樹石を鉤勒・点写する技法は「皴法」として北宋の絹本水墨山水画の中で再構築されたこと、宋人の山水は元末四大家に筆墨を用いて再構築され、筆墨を中心とした「文人画」を確立させたこと、などである。壁画が盛行していた五百年間はまさに「造形の能事畢る」と言える。その後の芸術創造は、媒介言語の形態の新たな創造・再構築・再建に止まり、適用範囲も紙・絹と筆墨になる。このように、中国絵画は一種の特殊な方法で先人たちの絵画芸術の真髄を受け継ぎ、それを後世の造形言語の様式に吸収・融合させていったのである。

朱景玄撰『唐朝名画録』には「李思訓数月の功、呉道子一日の迹、みなその妙を極めり」と記している。李思訓の「青緑を質とし、金碧を文とする」青緑山水画とは、あたかも莫高窟第220窟の維摩経変図のような様式で、長い年月を重ねて制作する「色面造形」の絵画に属する。一方、呉道子の「一日の迹」とは、莫高窟第103窟の白描鉤勒の絵画に近似するもので、ごく短い時間で仕上げられる「線描造形」の絵画に属する。この二つの全く相違する絵画様式は唐代において「みなその妙を極めり」と評され、優劣がつかないが、画聖・呉道子も両者それぞれを使いこなしていた。しかし、この両者は長らく共存できなかった。「上古の画は、呉道子より一変す」と言われるように、隋から初唐にかけた大規模な石窟壁画群の制作を経て独立な体系を成した、岩絵具による「色面造形」を主要な造形言語とする彩色の絵画様式は、中唐期になると次第に衰微し、やがて紙・絹本画に取って代わられて、「線描造形」に優位を譲ることとなった(注15)。「線描造形」は「色面造形」と相補的なところを多く備えているため、本来ならば、それが出現した後も「色面造形」と共存し、ともに繁栄する局面を創造できるかもしれない。事実上、「色面造形」は運筆や筆墨に制約されつつも、「没骨法」や「点写体絵画」あるいは「付立て」といった「面的造形」の形として残されている。しかし、それらはすべて「筆墨造形」に帰すものであり、岩彩壁画の「色面造形」とは無縁である。中国絵画史ではそのように認識されていた。

司空図の『詩品』に記される「濃は尽きて必ず枯れ、淡なる者は屢々深し」という自然的な宿命かもしれないが、岩彩壁画は人間による造形的な創造を極めて、豊潤華麗で絢爛多彩の絶頂期に達したのちに、芸術は日常身近の題材を率直に表現するような素朴平淡な趣味へ転向した。これは「安史の乱」を経た中原政治の不安定に影響された結果かもしれないし、芸術発展の内在的な法則によるものかもしれない。中唐以降、「線描造形」が次第に絵画構成と賦彩を主導するようになるにつれて、岩絵具材質を媒介として石窟の支持体と共存する岩彩絵画の絵画体系は、線の絶対的な優位に揺るがされた。敦煌壁画には「線描造形」を主とした優れた作品も現れたが、媒介材質の意味からすれば、それらは石窟壁画本来の環境に属する芸術ではない。時代は壁画から紙・絹本画へと転換しつつあり、絵画は紙・絹といった支持体に適する新たな言語様式を探索したことから、鉱物性の岩絵具材質を特徴とする岩彩絵画は徐々に退場することとなった。岩絵具はさらに細かく砕かれて、線描造形のわずかな隙間に塗填することになったため、往時の本格的な色面造形による重厚・豊潤な彩色表現と風采を失ってしまった。

新しい紙・絹本絵画の様式は新しい図形様式を創造するのではなく、既存の図形様式を踏襲し、それらを新しい絵画言語(新たな支持体と媒介)を用いて変体させたうえで、新しい造形言語の様式に融合させたのである。図形様式を受け継ぐと同時に造形言語形態を再創造する、という絵画発展の仕方は、中国絵画独特な価値観-芸術言語の表現形態を追求することを芸術創造の目的とするとの価値観―を形成させ、さらに「絵画表現言語の構築」を中心とする芸術創造体系を形成させた。これは中国絵画史その後の展開の重要な特徴の一つである。

2016年8月敦煌発表、2019年修正稿和訳

注釈

原文は2016年8月21日開催の「2016交融創新―紀念莫高窟創建1650周年国際学術研討会」にて口頭発表した内容をまとめ、同研討会の論文集(上冊)に「再論敦煌壁画中的『色面造形』和『線描造形』―従維摩詰経変看図像風格及芸術言語形態的演変」という題目で掲載した。本論文はそれをベースにし、新たに発見した資料に基づいて改訂したものである。原文に比べて、本論文では重点を置く箇所を変え、論文の構成にも大きな改変を加え、幾つかの見解も修正した。筆者

洪再新氏は『中国美術史』(中国美術学院出版社、2000年12月)第102頁から第104頁の「中外文化交流」一節において、「仏教は中国従来の民間信仰と違い、厳密な教理・戒律・儀典・組織を有する。また一連のまとまった図像制作プロセスも備え、各社会階層の精神的な需要に合うため、ことさら統治者や庶民たちの人生の拠り所とされやすい。仏教は視覚化された図像によって教理が解釈されるため、中国では「像教」とも称され、世界宗教芸術史上でも極めて重要な視覚命題を構成している」と述べている。

-

図1

「仏三尊像背面文殊と維摩詰」

南北朝時代石刻、MIHO MUSEUM蔵 -

図2

「仏三尊像背面文殊と維摩詰」

南北朝時代石刻、MIHO MUSEUM描き起こし図

現在筆者の調べた限りで、敦煌莫高窟や楡林窟に「維摩経変」の壁画が残っている石窟は下記のとおりである。

隋代

莫高窟第419窟 維摩経変・維摩・文殊(日本語版『敦煌石窟』)

莫高窟第423窟 維摩経変

莫高窟第433窟 維摩と弥勒変

莫高窟第420窟 維摩経変・維摩・文殊

莫高窟第276窟 維摩経変・維摩・文殊

莫高窟第380窟 維摩経変・維摩・文殊

初唐

莫高窟第203窟 文殊・維摩

莫高窟第220窟 維摩

莫高窟第335窟 維摩経変・文殊

莫高窟第334窟 文殊・維摩

盛唐

莫高窟第103窟 維摩経変・文殊・維摩

中唐

莫高窟第159窟 維摩経変の仏国品

莫高窟第159窟 維摩経変の維摩詰

莫高窟第159窟 維摩経変の方便品

莫高窟第360窟 維摩経変

莫高窟第360窟 維摩経変の方便品

晩唐

莫高窟第12窟 文殊問疾

莫高窟第9窟 維摩経変

莫高窟第9窟 維摩と富楼那

莫高窟第9窟 維摩と舎利弗

五代(907~960)

莫高窟第98窟 維摩経変

莫高窟第61窟 維摩経変

西夏・元

敦煌楡林窟第3窟 維摩経変(西夏)

敦煌五個廟第3窟 維摩像(西夏)

以上に挙げた敦煌壁画の図版は、日本で出版された『敦煌石窟』に収録されている隋代の莫高窟第419窟「維摩経変・維摩・文殊」を除き、段文傑氏が主編した『中国美術分類全集・敦煌壁画全集』(天津人民美術出版社・遼寧美術出版社共同出版、2006年1月)に収録されている。

図版資料は見当たらないものの、文字記載がある作例:

莫高窟第194窟 維摩経変

莫高窟第85窟、第138窟 維摩経変(晩唐から五代頃)

中国以外(フランス、イギリス、日本)にある作例:

フランス・ギメ美術館蔵

MA6277号「維摩経変」紙本彩色、9世紀中唐期頃

1920年代『ペリオ敦煌石窟図録』、1990年代『西域美術』に掲載

イギリス・大英博物館蔵

CH. 0054号「維摩経変図」絹本

1985年『西域美術』、『スタイン収集品』第二冊上に掲載

イギリス・大英博物館蔵

CH. 00350号「維摩経変」絹本

吐蕃支配期、敦煌蔵経洞発見(図版は未見)

日本・京都国立博物館蔵

「維摩像」宋、筆者不詳、絹本水墨、89.7×51.5㎝

五代期の莫高窟第98窟にもこのような大規模な壁画がある(制作年代は923年から925年頃)。南壁の文殊師利図は高さ281センチ、横幅446センチ、北壁の維摩図は高さ366センチ、横幅435センチの大画面を誇る。文殊と維摩をそれぞれ南壁と北壁に描き、対峙させる点では莫高窟第335窟と異なっている(図3、図4参照)。

-

図3

莫高窟第98窟 維摩経変 五代 -

図4

莫高窟第98窟 維摩経変 五代

唐・張彦遠撰『歴代名画記』巻第二「論画体工用搨写」における原文は、「顧生首創維摩詰之像、有清羸示病之容、隠几忘言之状」。兪剣華注釈『歴代名画記』(江蘇美術出版社、2007年8月)第50頁。

「色面造形」の形成背景は、岩絵具材質の鉱物性という特性と密接不可分であると同時に、石窟壁画空間の視覚的認知や宗教喧伝という石窟の機能にも求められる。粒子状の岩絵具材質は、ムラなく塗るという平塗り(彩色層を重ねる平塗りも含む)の技法に適しているが、細かく粉砕されたとしても、本質的には粒子状であるため、淡色から濃色への色彩展開には限界がある。また、異なる岩絵具の色材は互いに混ぜて中間色や別の色を作ることができず、性質の違う色材(例えば、土絵具や染料系絵具)との混合もできない。加えて、古代では採集可能な天然岩絵具の種類が限られており、色の階調差を獲得して豊かな表現を実現させるためには、天然鉱石自体の微小な色差と加工による粒子の粗細の差に頼るしかなかった。これら素材の性質に起因し、壁画の造形表現上の選択は制約を受けた。

敦煌石窟の砂礫岩山体(支持体)と鉱物性の岩絵具(絵画媒介)との適合していること、また両者による絵画制作上の特殊性については、卓民著「支持体・媒介―従素材看敦煌壁画的語言体構建」(敦煌美術学研討会論文、2018年9月)に詳しい。筆者

石窟の造営年代について、第220窟東壁門上の弥勒像の下方に残っている墨書発願文(残欠)に「弟子昭武校尉柏堡鎮将……玄邁敬造釈迦……四月十日……貞観十有六年敬造奉」とあり、唐の貞観十六年(642)に昭武校尉柏堡鎮将の玄邁という人物が発願して釈迦や弥勒などの三世仏を造らせたと判明する。発願文の両側には二体の供養者像があり、南側には両手に花を捧持する男子像で、軟脚の幞頭を被り、円領窄袖の袍をまとい、腰に帯をつける姿から、玄邁の像と考えられる。北側には手に団扇を持つ女子像で、色とりどりの窄袖の裙をまとい、鎮将夫人であろうと思われる。二体の人物像はいずれも初唐の作風を示している。以上は『敦煌壁画全集・初唐(上)』の図版解説による。

北京大学教授・栄新江氏によれば、敦煌地方の政治・経済・社会・文化の各方面は常に相互的な東西交流の影響下に置かれ、仏教および仏教美術も同様である。例えば、宿白教授が初めて提唱した「涼州様式」は、敦煌以東の地域で形成され発達したのち、西へ伝播し敦煌に影響を及ぼした。敦煌莫高窟第220窟壁画の出現は、玄奘三蔵の唐への帰国と直接関わっている可能性がある。栄新江氏によれば、唐の太宗は「敦煌の官司に流沙で出迎えるように、鄯善の官司に沮沫(且末)で出迎えるように命じた」。また、「この窟の造営時期(642~662)は帰国する玄奘が敦煌に立ち寄った時期である。敦煌の絵師たちが描いた窟内の壁画に、玄奘がインドから持ち帰ってきた仏教瑞像がなかったというのは、慌ただしく敦煌に立ち寄った玄奘が当時造営中の敦煌石窟に貢献しなかったことを意味している。第220窟の長安画様は、むしろ、長安から玄奘を出迎えに来た使節たちの手によってもたらされた可能性が大いにある。彼らは玄奘よりも早めに敦煌に到着したと強く推認される。また、太宗から玄奘の出迎えを拝命した使節として、凡庸な人物たちではないはずである。彼らが長安の「新様」をもたらしたのは、完全に論理にかなった推論である」。第220窟の壁画は、主に中原の画家・閻立本が描いた「歴代帝王図」にあるような帝王の図像が現した点から、従来の「維摩経変」図と一線を画し、中原の長安の画様を模倣したと推測される。栄新江「敦煌城與莫高窟的歴史概観」『敦煌研究』2016年第5期第19~24頁参照。

敦煌研究院研究員・史葦湘氏は「汗塵迷浄土、夢幻寄丹青―論敦煌莫高窟盛唐壁画」において、「維摩経変」図中の維摩背後の屏風に書帖が貼り付けてある表現を指摘した。このような屏風の表現は唐代上層社会の愛好と文化風尚を反映し、第220窟の画様が長安の中央画壇に由来したことを裏付ける論拠の一つでもある。

「彼の背後には、詩や書が貼り付けてある屏風があり、まさに唐の段成式が撰述した『寺塔記』の巻上にある『東廊南観音院、盧奢那堂内槽北面の壁に維摩変を画き、屏風上は相伝えるに虞世南の書有り、と。其の日、善継は障を徹せしめて榻に登りて之を読み、世南の「献之白」有りて、方に謬らざるを知る』との記述に合致する。唐人は屏風に書や詩を貼り付けて暮らしの装飾の一つとしていた。仏教芸術は典型的な仏法に精通する唐朝の士大夫の姿を描き出しただけでなく、彼の暮らしていた環境まで忠実に表現した。第103窟の維摩像と屏風上の草書は当時の上層社会の愛好と文化風尚も反映した。」

上記は段文傑主編『中国美術分類全集・敦煌壁画全集・盛唐(上)』(天津人民美術出版社・遼寧美術出版社共同出版、2006年1月)第16頁より引用した。

筆者の研究によれば、千年にわたる敦煌壁画の造営活動の中で生み出された多彩な造形は、主として三種の様式に分類できる。一つ目は「色面造形」、すなわち描く対象の外輪郭を基準とし、その内側に色を塗るという造形様式である。主に南北朝、隋、初唐期の石窟壁画に多く見られ、晩唐や五代にもあり、全時代を通じて石窟壁画に用いられていた。二つ目は「線面造形」、すなわち色面と線描の両方を併用した造形様式である。色面で全体の図様や画面空間における位置を把握したうえで、線描・平塗り・色の重ね塗り・隈取り等の技法を加え、比較的繊細な表現ができる。第220窟の「維摩経変」がその代表例である。三つ目は「線描造形」、すなわち主に筆線で輪郭線を描き、少しだけ彩色を施すという造形様式である。盛唐期の莫高窟第103窟に初見し、晩唐や五代に続き、楡林窟第3窟の「普賢像」や元代第3窟の「千手観音」などがその代表作である。詳細は卓民著「試論敦煌早期壁画中的『色面造形』」『美術』2012年第2期第109頁~112頁を参照されたい。

莫高窟第220窟「維摩経変」の絵画様式が中原の長安画壇に由来したか否かについては、該当壁画に対応する同時期の中原(長安)寺院壁画(地上文物)の図像資料に欠けるため、多くの推論がなされたものの、いずれも想像に止まり、まだ確実な結論は得られていない。下記のように幾つかの見解を提示し、研究の参考に供したい。

1.中原仏教寺院の建築と敦煌石窟の建築は基底層の物理構造、すなわち壁画の支持体が異なっている。支持体に制約され、両者の制作技法や絵画言語様式の表現も異なっている。

2.中原地域は豊富多彩な社会・文化・芸術的資源に恵まれて、その絵画創作は西北や東南など他の地域の多様な絵画表現様式(例えば、南朝の書蹟の流麗さ、北朝石刻の重厚さ、絹本巻物上の顧愷之の線描など)も吸収できる。また、漢代の墓室壁画や、漢代の画像塼・画像石に見られる浮彫式の面的造形および刻線、盛り上げ線などの表現手法も、中原地域の壁画造形様式の形成に影響を与えた可能性がある。

3.敦煌莫高窟第220窟「維摩経変」の図像様式と比較し得る直接の資料として、同時代の唐代墓室壁画が挙げられる。両者は線描表現が極めて近似するが、彩色法には大きな差異が見られる。下記に挙げる墓室壁画が参考となる。

長楽公主墓 (唐・643年)咸陽市礼泉県煙霞鎮長楽公主墓 1986年出土

韋貴妃墓 (唐・667年)咸陽市礼泉県煙霞鎮陵光村韋貴妃墓 1990年出土

燕妃墓 (唐・672年)咸陽市礼泉県煙霞鎮東坪村燕妃墓 1990年出土

章懐太子墓 (唐・706年)咸陽市乾県乾陵鎮章懐太子墓 1971年出土

懿徳太子墓 (唐・706年)咸陽市乾県乾陵鎮懿徳太子墓 1971年出土

4.莫高窟第220窟の「維摩経変図」には線描表現が現れたとはいえ、やはり彩色が造形及び全体の構成の中で重要な役割を果たしている。彩色と線描は互いに干渉せずに、一種の共存的な絵画言語の形態にある。これは様式上、晩唐、五代、宋以後に出現した、紙・絹本絵画が発達した後の「線描造形」や、壁画に回帰して形成された壁画の線描造形とは本質な違いがある。例えば、山西省運城の元代に制作された永楽宮壁画は、莫高窟第220窟の壁画と同じく「壁画」に属していても、その表現様式はすでに紙・絹本絵画の「線描造形」が発達した後の新しい壁画様式になっている。

5.晩唐から五代、宋にかけた水墨技法および紙・絹本絵画の発達に伴い、「色面造形」は徐々に表舞台から姿を消していったが、中国絵画芸術の造形言語表現の全体の流れの中では見え隠れしつつ存在し続けていた。范寛の「雨点皴」や李唐の「斧劈皴」、減筆体の写意画の造形表現など、いずれも「色面造形」の変体と見なせる。「色面造形」が始終一貫して東洋絵画の底流にあることは、東洋絵画の二次元平面の性質に決められたことである。

「呉装」とは唐の呉道子が創造した、「線描造形」の様式を応用し、墨線で直接形状を描いたのちに、少し淡彩(淡赭色)で隈取りを施す画法である。この語は北宋・郭若虚の『図画見聞録』巻一「論呉生設色」に見られ、「嘗て画く所の墻壁・巻軸を観るに、落筆は雄勁にして、傅彩は簡淡たり。或いは墻壁間の設色重き処有るも、多くこれ後人の装飾なり。今に至りて、画家、丹青を軽拂する者有り、之を呉装と謂う」とある。

敦煌莫高窟第103窟の「線描造形」について、史葦湘氏は『中国壁画全集・盛唐(下)』の図版解説で下記のように解説している。(維摩経変図中の文殊師利は)「全体の造形が主に線描で行われ、画家は粗細・濃淡・疾徐の変化に富んだ筆墨と「略施微染」の呉派の手法を駆使して、文殊菩薩の姿形を同時代の同画題作品と全く趣が異なるように描いた。時を同じくする中原地域では「呉装」が盛行していたが、このような画壇の新風がいち早く莫高窟にも吹き込まれた。」一方、(維摩は)「壁全面に墨線により下描きがなされ、彩色を塗ったのちに濃墨で描き起こした。現在は褪色して二重の線描が見られるようになったが、後世の人が改めて描いた線のようではない。」

上記は段文傑主編『中国美術分類全集・敦煌壁画全集・盛唐(上)』(天津人民美術出版社)第122頁、第126頁より引用した。

上記注釈のように、敦煌研究院研究員・史葦湘氏は莫高窟第103窟について「全体の造形が主に線描で行われた」と述べているが、では、第103窟以前またはそれと同時期の石窟壁画の造形はどのような様式を示し、それ以前と以後の「非線描造形」の図形様式はどのように分類すべきだろうか。中国初期壁画に現存する造形様式はなお整理・分類・名称特定する余地がある。これらの仕事は「敦煌美術学」を体系化するための基礎である。このような状況に鑑みて、筆者は2011年9月に敦煌国際研究会にて「試論敦煌早期壁画中的『色面造形』」を執筆し、「色面造形」の概念を提示した。本論文の一つ目の成果は岩絵具材質で色面を塗るという初期壁画の造形言語形態に一種の表述を付与し、二つ目の成果は中国初期絵画の造形に対して新たな学術的概念を作り上げたことである。本論文は『美術』雑誌2012年第2期第109~113頁に掲載されている。筆者

石窟の造営年代については、栄新江「敦煌城與莫高窟的歴史概観」『敦煌研究』2016年第5期第19~24頁参照。

「白画」(或いは「白描画」、「白描」とも称す)は、最初壁画の下絵(画稿)を起源とする可能性がある。本来は下絵の図様を壁面に写す際に、下絵の描線に沿って小さな孔を開け、その上から胡粉を撒き、図様を壁面に転写させることから、「粉本」とも称される(図5、図6参照)。

-

図5

仏坐像(粉本)(五代~北宋)

紙本 32×26.5cm -

図6

仏坐像(粉本)(五代~北宋)

紙本 55.5×38cm -

図7

西千仏洞第7窟 飛天(北周) -

図8

第57窟供養菩薩 -

図9

-

図10

熟練の造形技術を持つ絵師は粉本を使わずに、直接絵筆で壁面に図様を描くことがあるが、それも単に色彩絵画の下書き(下絵)になるもので、決して「線描造形」ではない。呉道子は「早年に筆遣いがやや細かく、画風は濃密」であり、壁面に筆線で下絵の図様を描く時期もあった。「中年になると筆遣いは雄放で力強くなり、筆線は躍動感溢れて、太くなったり細くなったりして変化に富み」、「描いた衣は翻って高く飛ぶような勢いがある」。さらに彼の筆線は、色彩絵画の下描きとしての線から造形意義を持つ本画としての線になった(つまり、下描きの線が直接仕上げの線となる)。『中国美術辞典』(上海辞書出版社1987年12月)第25頁の「呉道子」項を参照されたい。「早年行筆較細、風格稠密、中年雄放、変為遒勁、線条富有運動感、粗細互変」、「点劃之間、時見闕落、有筆不周而意周之妙」、世に「呉帯当風」と称される。 「線描造形」の意味を備える線描は、「白描画」や「白描」、「白画」とも称され、画史文献には多く記述されている。呉道子以前の文献に見られる「白画」は、絵画の画稿(図様を写すための粉本)を指すはずである。呉道子の同時代また彼以後の文献に現れる「白画」は、一部「白描画」(仕上げられた作品)と見ても大差はない。張彦遠『歴代名画記』では「白画」に関する記述が六箇所確認され、その中で最も時代が早いのは晋・衛協の「白画『上林苑図』」を述べる箇所である。筆者

(図5、6、9、10の図版は敦煌蔵経洞より)

「線描造形」、「密体」・「疎体」および絵画様式の関係について 張彦遠『歴代名画記』では呉道子が行った画法変革の後の画風について、「衆は皆な盻際に密なるに、我は則ち其の点画を離披す。衆は皆な象似に謹しむに、我は則ち其の凡俗を脱落す」と述べている。(兪剣華注釈、唐・張彦遠著『歴代名画記』巻二「論顧陸張呉用筆」江蘇美術出版社2007年8月、第46頁)

張彦遠は「密体」・「疎体」を用筆方法の違いとするが、実はこの二者は「画体」すなわち絵画様式の違いにも関わっている。中国絵画は一つの成熟・完成された絵画体系として、厳密な制作プロセスを有する。細部まで深度をもって表現でき、造形・色彩・空間の三要素を備えるという統一・完全的な絵画体系があり、それらを経てきた。隋から初唐、盛唐にかけての絵画(壁画を代表として)は、この時期の一部の敦煌壁画の画風から明白なように、この絵画体系の構築をすでに完成させ、あるいは完成の途上にある。初唐の莫高窟第57窟西壁の仏龕北側に描かれる菩薩像がその好例である(図11を参照)。本菩薩像に見られる様式は、中原画壇や早年の呉道子および隋唐期の諸々の名家がこの時期に構築した中国絵画表現様式の一つである。張彦遠が『歴代名画記』で述べた「呉道子がこの体系を打破しようとする」との内容は、まさにこの体系が実際に存在し、かつ普及していた様相を如実に示していると同時に、画聖・呉道子のみが当該様式の創造に参与しつつもそれを超越できる、という呉道子の偉大さを説明している。

-

図11

第57窟西壁龕北側の菩薩像(初唐)

いわゆる「盻際に密なる」「線描造形」は、「遊糸描」や「鉄線描」に近似する様式を持ち、物体の輪郭を縁取るという素描的な意義を強調して、彩色や隈取りなど後の制作工程の下敷きに供する「線描造形」である。呉道子が「早年に筆遣いがやや細かく、画風は濃密である」という記載から、この様式がすでに長安と敦煌で共有されて、流行っていた普遍様式であったことが分かる。呉道子が「中年になると筆遣いは雄放で力強くなり、筆線は躍動感溢れて、太ったり細ったりして変化に富み」、「描いた衣は翻って高く飛ぶような勢いがある」というのは、中年に入った呉道子が画法を変え、従来の線描を造形意義と表現意義の両方を兼ね備える線描に変化させたことを意味する。「其の点画を離披し」、「時に闕落を見る」とは、画法変革後の「蓴菜描(抑揚や強弱の変化がある線描)」が生み出した「呉帯当風」の効果を指している。絵画史上は曹不興の「曹衣出水」(水中から出てきたように体に密着する衣を表す線描法)と呉道子の「呉帯当風」(風に翻る衣を表す線描法)を並び称するが、実はこの二者は完全に異なる二種の絵画様式を示している。「呉帯当風」の線描の出現につれて、従来の緊密・厳整で制作プロセスを持ち、細部まで深度をもって表現でき、統一的で完全な絵画体系が終焉を迎えたのである。敦煌の初期壁画に見られる岩絵具材質を媒介とする絵画は、画風が稠密で制作のプロセスを有するものであったが、「線描造形」の出現によって変化し始めたのである。盛唐以降の敦煌壁画の変化は、絵画様式転換の軌跡を反映しているが、ここでは展開しないことにする。筆者

(郭若虚『図画見聞録』「論曹呉体法」参照)

付記

1.制作過程のマニュアル化の未実現が、岩彩壁画衰微の重要な要因の一つである

敦煌莫高窟を訪れて、千年以上昔の人々が描いた岩彩壁画を目にすると、誰しもその芸術魅力に驚かされ、魅了されるだろう。しかし、これほど豊かで生き生きとした造形や、絢爛華麗な色彩、広大壮観な空間を持つ絵画様式が、後世の芸術様式変遷の流れの中でなぜ新しい様式に取って代わられ、徐々に衰微し、やがて消えていったのだろうか。

一つ目の理由は、岩彩画の岩絵具材質が有する表現上の豊富さと未知性にある。岩彩画は上古の彩陶、青銅器、漆画などの制作技法と表現を継承し、ある程度総合芸術としての特徴を備えている。例えば、絵具を盛り上げてレリーフ状にする技法や金銀箔を貼る技法、線刻する技法、色を重ね塗る技法など壁画に用いられる技法が示すように、岩彩画の表現手法と材料は多岐にわたっている。二つ目の理由は、岩彩画自体の制作手法・工程が実際の制作活動の中で常に変化しており、同じ対象でも何通りの異なる制作手法が存在する点にある。敦煌の初期壁画を例にしよう。ほぼすべての壁画は独自の岩絵具材質による表現と意匠様式を生み出している。しかし、それと表裏一体の問題として、新鮮・活発で個性豊かな岩彩画があるレベルの成熟度に達した後に、複雑さや個性から脱し、簡潔で普遍性のある制作方法に向かう過程、すなわち制作手法のマニュアル化が困難を極める。加えて、岩絵具材質の持つ鉱物性の性質や、ほかの媒介と融合不能という特徴、岩彩画材料の供給が安定しない点なども、岩彩画の規範化・マニュアル化に支障を来たした。

ほかに、絵画制作のコンテクストの変化も、岩彩画が主役の座を失う要因の一つである。絵画の主流が次第に壁画から紙・絹本画に移ることにつれて、紙・絹本画には時流に即した変化が発生した。このような紙・絹本画の絵画様式の「再創造」は、岩彩壁画の制作プロセス、技法、彩色法、材料加工、色彩の重ね塗りと金銀箔の貼り付けなどから影響を受けていた。

紙・絹本絵画様式の成熟は、中国古代絵画の大きな転換とも言える。それは、芸術様式自体の変化・更新という内的な法則、および流行や美意識、趣味の変化に起因しただけでなく、壁画と紙・絹本画の両方に優れた画家の活躍にも関わっている。顧愷之が瓦棺寺の壁画を制作したことや、中唐期の周昉が美人画や「周家様」の仏画を制作したことからも窺えるように、当時の芸術家たちは壁画と紙・絹本画の双方の技術を兼ね備えていた。美術の主流が寺院、道観、石窟壁画に偏っており、宗教信仰が社会の審美や文化活動に大きな影響を与えた時期には、壁画の作家たちが美術と審美趣味を左右していた。そして時代が変化して絵画の支持体が紙、絹に転換した時期でさえも、画家たちはうまく対応し、朝廷にいる皇帝の威厳な姿を表した閻立本筆「帝王図」や、公卿貴族の遊ぶ光景を描いた「唐人撃鞠図」などの絹本画を生み出した。ここでとりわけ指摘しておかねばならないのは、晩唐から五代を経て北宋に至って完成された紙・絹本画の絵画様式が、春秋時代の帛画や東晋時代の顧愷之の巻物絵画を直接に継承したものではなく、岩彩壁画の洗礼を受けた後の紙・絹本画の「再生」、「再創造」の産物である点である。周昉筆「簪花仕女図」がその好例である。岩彩壁画から直接な影響を受けていなければ、紙・絹本画の「再生」、「再創造」は発生しなかったはずである。

「適者生存」という法則が示すように、時代に最も適したものは生き残り、適していないものは滅びる。岩彩画は、絶頂期に達した後の「不遇」、すなわちマニュアル化を順調に実現できなかったことが、急劇な衰退の主要因である。岩彩画の退場は、芸術や審美の選択ではなく、岩彩画自体の規範化・マニュアル化・制作の簡便化が実現し難いことに理由があった。この「不遇」は、岩彩絵画の生来の特徴に由来している。しかし一方、岩彩絵画の制作の自由度、個性化、マニュアル化し難いこと、複製し難いことなどの諸特徴は、かえって絵画制作の型にはまることを防ぎ、中国現代絵画の創造と発展の新たな駆動力となってきている。

2.晩唐期成立の張彦遠(813-879)著『歴代名画記』の後世への影響

『歴代名画記』では唐代の名画名跡を大量に列挙し、上古の画・中古の画・近代の画・今人の画についてそれぞれ評論した。その論述が適切で、的を射たものであることは、各時代の敦煌壁画の画跡からも裏付けられる。実際、晩唐に成立した張彦遠著『歴代名画記』の論述は、中国絵画転換期の様相を如実に反映している。例えば、近代の画が「煥爛にして備を求む」とは岩彩壁画を指しており、今人の画が「筆墨、塵埃に混じ、丹青、其の泥滓に和す」とは様式の変化・過渡期の混乱な様子を示している。おおよそ絵画様式の変化は、成熟した既存の絵画言語様式に対する脱構築から始まる。新しい絵画表現や言語形態が旧来の様式に挑戦し、新・旧の要素が入り混じった様相となる。このような状況の中、張彦遠は「筆墨」を中心とする美意識と価値観を強く提唱した。彼は顧・陸・張・呉の用筆の継承やそれらと謝赫の「画の六法」との関連性を繰り返し強調し、当時すでに原形が現れた新絵画様式の宣伝を大いに行い、世論を形成した。新しい価値観を提唱する張彦遠の苦心ぶりが窺える。

我々は張彦遠が『歴代名画記』で筆墨を高める価値観を鼓吹することから、かえって、筆を道具とし、墨を媒介とした絵画言語様式の登場前に、それとは異なる別の絵画様式の存在を感じ取っている。その「別の絵画様式」とはまさに南北朝、隋から初唐、盛唐にかけて隆盛した岩彩壁画であり、敦煌壁画が我々に語りかけてくれた中国絵画史である。

1、「岩彩画」(岩彩絵画)概念の提唱

中国岩彩絵画の提唱者である中央美術学院教授・胡明哲氏は下記のように思い出している。「私は1996年に日本に留学している友人の間で「岩彩」の概念を提唱し、1997年に「岩彩を契機として」と題する文章を『美術観察』で発表した。この概念はほぼすべての日本留学の友人から支持を得た。」①

「岩彩絵画」は現代の芸術文脈のなかに立脚し、「材質で絵画の種類を規定する」という国際的な慣例に倣う分類方式を用いて、天然鉱石の粒子を媒介とする絵画言語に対する命名である。「岩彩絵画」は中国の伝統文化に深く根付き、現代の時空の中で多様な方向へ展開する可能性を備えている。一方は伝承、すなわち伝統と一脈通じる内在的なロジックを有し、他方は成長、すなわちすでに新しく広い文化解釈の空間に置かれている。②

2、「岩彩画」(岩彩絵画)出現の理由

中国絵画の分野の中で一種の新しい絵画種類を提示した理由は、既存の中国絵画の諸形式(水墨写意画、工筆画、工筆重彩など)では、岩絵具(岩彩)材質と媒介とする岩彩絵画特有の芸術言語形態およびその独特な表現様式を包含または解釈できないからである。……ここ百年余りの考古学上の発見や現代方法論による美術史の再考察のおかげで、我々は全く新しい視点で過去の理解や解釈を見直すことができた。このような新しい思考に基づいているからこそ、岩彩材質という媒介および石窟壁面を支持体とする岩彩絵画を再発見・再認識できたのである。これは古典に対する新発見であり、現代中国絵画の新展開でもある。「岩彩絵画」を中国絵画の分野中の一つの独立した絵画種類の名称として命名するのは、中国絵画および中国絵画史に対する一種の責任である。③

1996年に「岩彩画」の概念が初めて提唱された時点から、現行の「中国画」の分野はすでに分解されたかもしれない。胡明哲氏は岩彩絵画が中国絵画の古い伝統に起源すると主張したが、それは宋、元時代の水墨画勃興以前の中国絵画の主流様式であり、その後衰微した。現代の芸術文脈のなかで「岩彩」を再提唱する意図は、明らかに「中国絵画史の再構築」にあり、「岩彩」が絵画品質上、漢や唐の絵画伝統を受け継いでいるからという理由だけでなく、岩彩が現代においても変化する可能性を秘めているという理由がさらに重要である。例えば、岩彩の材質に対する深い研究や、画面構成に対する新たな定義、本源的な問題に対する再解釈などを、実験水墨と合わせると、現代中国絵画の新局面を開拓できる。

実験性の新水墨画を、元・明・清代以来の文人画の筆墨系統から生まれた亜種の現代における形態とするならば、岩彩絵画は元・明・清代を越えたさらに古い漢・唐の壁画を受け継いだものであり、鉱物性の顔料を直接砕き、接着剤を加えて作画することで、材料から技法や思想観念の表現に至るまで、現代絵画の新形態を改めて構築した。換言すれば、岩彩絵画は「用筆が優先である」という伝統的な中国絵画の理念を打破し、新水墨画とともに現代中国絵画の二大系統をなしたのである。④

①(卓民-本文第8頁)

②(胡明哲-序文1第6頁)

③(卓民-前言第22頁)

④(鄭工-序文2第14頁、第15頁)