狩野派の真・行・草について

2017年 NHK番組 狩野正信

狩野元信(1477-1559)は、狩野派元祖狩野正信(1434-1530)の息子であり、絵師、工房の主宰者として、孫・永徳(1543-1590)、永徳の孫・探幽(1602-1674)などへとつながる狩野派の礎を築いたということにおいて狩野派のなかでも最も重要な画家である。

狩野派が、画壇を長く制覇できた要因の一つに、「画体」の確立がある。

室町時代、日本に伝わってきた「宋元水墨画」はすでに馴染まれはじめ、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」・「牧筆様」・「玉澗筆様」・「梁筆様」等、それぞれの作風が日本で流行していた。それに対し、狩野派二代目の狩野元信はその「筆様」を真似するにとどまらず、高度に理解する能力を持ち、その「筆様」の「型」を解体し、狩野派の初期漢画様式確立をまねいて、さまざまの「筆様」から、「画体」成立への道を開いた。日本の風土と深く結びつけることに努め、日本の城郭・寺院、室内大障壁画に適した絵画スタイルに変身させた。更に、工房を構え、公私、異なる場合のその各々の注文に応えるため、いわゆる「真・行・草」三つの「画体」を創立したのである。

狩野元信の活躍した時代(1477-1559)、中国では、水墨画が大きく変貌する明の時代に入っていた。しかし日本ではまだ南宋絵画の影が強く残っていたことをおぼえておく必要がある。

(北宋960-1127)(南宋1127-1279)(元1206-1368)

真・行・草

「真・行・草」体でいうと、書体のことを思い出すが、狩野元信のこの三つの「画体」は、ただの描く速さのちがいでできたものとは違なる。一見、筆の様子(調子、筆致、筆跡)、つまり独特な筆遣いで山・石・樹木の形を造り、表現したものと考えられ、すべては「筆」の動きによってできたものと思われるのであるが、その中身を一歩踏み進んで見ると、山石の構造、組み立の仕方、濃淡の調子をつける場所、樹木の幹と葉の描き方、余白の「間」の残る位置等、「真・行・草」体は速描きの筆法に支配されてできるものではなく、絵画の造形性、視覚性を重視し、造形、空間においてすべて異なる「画境」をつくりだしていることは、狩野元信の仕事である。詳細に描く過程を解読すれば、よくわかることだ。

それでは、狩野元信の画作に基づき、「真・行・草」体の異なる「筆様」を模倣して、解読に挑んで見ます。

一、真体画

狩野元信「真山水図」(伊達伯爵家旧蔵)、「真体画」制作工程の解読

描き順:

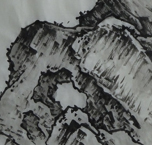

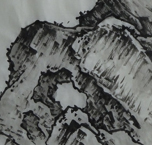

1. 鈎勒法で輪廓を描き起こし

直筆(筆と紙、ほぼ垂直にした状態で筆を運ぶ)と側筆を兼ねて、樹木の幹・枝、山・岩の稜線を力強く(ゆっくり、注ぐように)描き出す。

2. 皴法で山肌や岩の質感を描き出す

墨の濃淡や筆勢の左右・上下向きの違い、スピードも調整しながら岩や山の形を描いていき、岩のへこむところ、隆起するところを表現していく「皴法」という独特な技法で山や岩肌の質感を表す。この作品では、「斧劈皴」のように筆が完全斜めの側筆よりもやや垂直に、岩や山の稜線を描いた後、または稜線を描きながら皴法を入れるのが特徴的である。

(狩野元信「真山水図」(伊達伯爵家旧蔵)の筆法と「四季花鳥図」で主に遣う「側筆」の「斧劈皴」筆法との違いを、見分けるために注意すべき。)

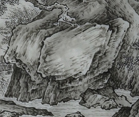

狩野元信「四季花鳥図」前景、「斧劈皴」筆法で描かれた岩。筆を斜め横に倒して、筆の腹の側面を紙にあてて描く筆法である。

狩野元信「真山水図」の筆法では、「斧劈皴」の筆法に似ているようだが、筆はやや垂直にしてあるので、筆の側面で描くより、筆先で描いたような皴法と推定できる。樹木の幹と岩の稜線もその筆法で、樹木は濃墨で、注ぐような強い筆調で描いている。葉と皴法は濃淡をつけ、ややゆるめの筆致で描いていた。

3. 墨でぼかし

樹幹の丸味、山石の陰影、重み、後山と前景樹木の重なるところの翳み等、墨をぼかして、物象の形と質感を造り出しでいき、それと同時に、画面の濃淡の調子も整える。

4. 着彩

大和絵岩絵の具の着彩法と違い、「骨法用筆」で描かれた墨の筆跡を隠さないよう、染料系透明性絵の具で彩を施す。藍の棒絵の具、岱茶等、墨と混合できる微粒子絵の具を主に使い、淡く、薄くぼかして描いていく。

5. 濃墨で「点」を打つ

「醒筆」とも言われる作品制作の終盤、濃墨で点を打つこと。前期制作中、ぼかし・着彩によりぼやけていたところを主役と脇役を分け、必要なところに濃墨の点を打つ、作品に元気をつける一つの技法である。樹幹や岩にある苔をイメージしているが、北宋山水画にはあまり多く見られない描き方である。南宋以降、特に元以降、多く使われる技法の一つであった。

「鈎、皴、染、点」の順番で描かれた狩野元信「真体画」の代表作「真山水図」は、中国北宋、南宋時代、絹を支持体にしたもっとも評価された水墨画様式の制作過程によく似たものであって、その作者は、中国水墨山水画の理解とすぐれた技法があったことがよくわかる。しかしながら中国山水画をそのまま真似るというより、制作の工程、描く順番が既に独自性をもち、はっきりしていた。

「筆様」は、描き方の一種であり、絵画様式の一種でもある。「筆様」は、筆遣いの方法以外に、造形と空間、つまり山や石、樹木等の造形、その空間配置に深くかかわっている。周知の通り、南宋以降「馬遠様」「夏圭様」などの中国水墨山水画様式は日本に伝わり、日本の漢画系水墨画の形成に直接かかわったのであった。それは周文、雪舟、狩野正信の世代につくられた作品が示す通りであるが、狩野元信の時代になると、その漢画系「筆様」模倣の時代が変わりつつあり、「筆様」に限られた画題、モティーフを越えて、狩野派独自の「画体」造りを実践しようという時がやってきた。

元信は、父の正信から引継ぎ、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」・「牧筆様」・「玉澗筆様」・「梁筆様」等当時の流行には熟知していた、しかし、それぞれの「筆様」は、ほんの小さいサイズのものばかり、そのままに城郭・寺院大画面の障壁画には応じられないのは現実の問題である。そこに中国から伝わった短冊、巻物のような小画面のものをその何倍、何十倍の大きさのものへ変貌しなければならないのである。単なる拡大をしてできるものではなく、そこには新たな創造が含まれる。つまり、元信は、だれかの「筆様」、画題、モティーフというものを越えて、大画面に応じる制作実践による「画体」をつくらなければならなかったのだ。

絵描きの立場から見れば、「真山水図」の制作工程に示した通り、南宋山水画への深い造旨を持つ元信は、南宋山水の山石、樹木、建物等を自由自在に解体し、再構築の能力を有している。それを障壁画へ展開する能力が彼にあったことは十分に考えられる。南宋山水に対していくつの「筆様」があるにしても、中身の構造基本は同じである、そこに自在に南宋山水のパターンを自分のものにした。「真山水図」の制作はその一例とも推定できる。狩野元信の他の作品でも、中国明朝水墨画の様式より、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」の系統に従い変貌したものは多く見られる。(花鳥画のスタイルは明の様式が取り入れる可能性もあるが、山水画では南宋の影が濃い。)

板倉聖哲氏にいう「増殖」という再創造、狩野元信はどのように展開して、クローン化した南宋山水画を再創造のスタートラインに立たせるのか。それは「真・行・草」体へと発展していく問題の肝要なところである。

宋元画から「真体」への変貌

一般の理解として、 「行体」「草体」で描かれた作品が、そのままその再創造に結びつけられがちだが、実は、その先に、まず「宋元画」をよく理解し、熟知し、自由自在に、現代でいう「解体」ができることが鍵となる。つまり、完全にクリアし、組み立てるおもちゃのように構造的、本源的に理解できることが必要で、それができたのが狩野元信であった。後世でいう「真体」。そこから、いくつかの変貌と再創造を生み出していき土台を築いたのである。

宋元画から「真体」へ変貌するいくつの道程を分析してみる:

第一過程、伝わってきた南宋山水の山石造形の組み合せのコツ(根本)がわかる、それに従い山石を解体して、障壁画の大画面に応じ、再構造すること。

第二過程、各々の筆法につき、それに合わせる描き方を再構成。(例えば平刷毛筆の使いかた)

第三過程、短冊や巻物(掛軸)、作品テーマははっきりしていた。その緊張感が充満した絵画作品の画面空間を改造して、障壁画が生活空間の一部として、緩やかで、穏やかな余白が多い壁画画面へと変貌させること。

他には、南宋絵画は絹本で描かれることが多いが、障壁画では紙を支持体として使うことが多く、どのような紙が適切であるか選定し、または、紙の質によって、新な描き方を生み出すことも考えられる。(「行体」と「草体」では紙が違うこと)

この一二三の過程を繰り返すうち、狩野派にいう「真体画」が煉り磨かれ、寺院や城郭の内部空間との調和、適合が生まれ、狩野派が漢画から離脱、独自のスタイルをつくる上にもっとも重要な基盤となったと考えられる。その上で「行・草体」への変貌と発展は可能となった。そして、更なる大和絵彩色の導入。それらはみな、この地盤の上に演じられた表現スタイルの変化であると私は考える。

今回、NHKの番組で採り入れた狩野元信「真山水図」に現われた「構造的理解」、「自由に山石樹木を組み立てる」、「間の空間の取り方」、「筆法と表現、それぞれの物体に合う筆遣い」等、これらは 模写を通じて、よくわかることである。

「真体」から「行・草体」へ、更なる創造

狩野派のいう「行体」「草体」は、「真体」の速描きではなく、新たな芸術様式の創出である。

豪快な筆遣いや、墨をにじませる未乾の状態で加筆する等、短時間、或いは即時で描かれた印象が「行・草体」の絵につけられるのだが、それは、作者が筆致の調和や、気韵の一致のため、故意に演じることである。

「真体」から「行・草体」において、何が新たに創造されたのかを分析して見る。

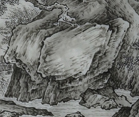

第一、山石の組みたての方式が変わった。

厳しい北宋とつながる南宋山石の組みたては、頑丈な岩山山体の発想から生まれたもので、「斧劈皴」という皴法は、斧で石を割る、石の削られた裂文の質感の現われた石の表面を表現してある。その石の割る面一層一層に重ねて、山石の形を前から後へつくりあげたものである。その組み合せの方式を変えて、日本の風土、岩山より、土系山が多いという特徴に合せ、厳しい岩山から穏やかな土山へ変貌させること。

一つの要因は、画面の緊張をゆるめるための改造でもあり、切り立った岩壁より土山の方が輪郭が丸味を帯び、やさしい余白がある空間造りにもつながる。

南宋「斧劈皴」に似た岩組み合せの造形と表現、それをやさしい丸味のある土山の皴法(披麻皴)への変身。

「真」から「行」、「行」から「草」、筆法と表現は違うのだが、岩構造の中身は不変なものと考える。

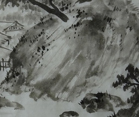

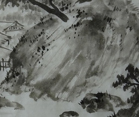

第二、山石構造空間を造ることを演じる際の根本の違い。陰影より、隆起の山石(土)の重さ、厚みを表現し、「間」という空間の間取り方式に変った。それは大和絵の山石表現の影響をうけた可能性もないとはいえない。特に、「草体」画には、この傾向が一層強くなっていった。

樹木の空間表現にも同じく、「間」を取る方式がみられ、特に樹根部の処理には、「真体」との違いははっきりと現われていた。

「真体」樹根の表現は白く、まわりの岩や土を濃く染めて、樹根の白さをリアルに現わす。

「行・草体」は、つけたて(没骨法のような)で直接樹幹を描く場合は、樹木の向きと力強さが一層増すため、まわりの岩や土が余白の間を残し、樹根の動きの顕現に役立つ。

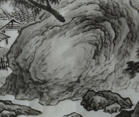

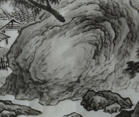

第三、「鈎、皴、染、点」の順番を破ること。「鈎、皴、染、点」を同時に行う、或いは逆に進行する。例えば「真体画」鈎勒法で線を輪郭描き起し、皴法を入れるという順番ではなく、輪郭の一部を描いて、皴法も即時に入れ、融合せさること。つまり、輪郭線と皴法を一体化する。「草体画」は更に中墨で「染」と「鈎、皴」と同時に行い、塊面で山石を直接描く。山石をリアルに表現するのではなく、墨の演じるにじみの面白さを意識始め、絵を描く時の即時的興奮や、達筆なパーフォーマンスを画面に登場し、新たな観賞の価値をつくり上げたのである。

「鈎、皴、染、点」を同時に行う「草体」

(それには中国元時代山水画風格の影響があるかも知れないが、しかし、日本では、元時代黄公望、王蒙、倪瓉のような山水画の「筆様」が伝わってきた画跡が少なく、狩野派はみずから南宋絵画を解体して、変貌させざるをえなかったと私は考える。)

第四、筆遣いを強調、すべでの物形を筆致で統一させること。「鈎、皴、染、点」の順番を破ると同じく、一つの山石をリアルに考え、それを順番決めて描写にいたるのではなく、筆致、或は筆跡でできた塊面で山石造形にあたることを考え、筆致のスピード、迅疾と遅緩から画面の調子、リズムをつくり、その筆跡ができた形跡は山になり、石になり、山石の形をつくり出す。このような表現は、山石だけではなく、建物や樹木等にも筆致で統一させ、生き生きとした筆致が絵画様式をつくり上げたと考えられる。

「真体」から「行・草体」への変貌によって、更なる芸術様式を創出したその根拠はどこにあるのか。一般的には、牧谿は行体、玉澗は草体と指摘され、また、梁楷の達筆画風にも影響をうけた(「八高僧図巻」上海博物館蔵)といわれる。それはもちろん重要な要因と思われるが、しかし、 漢画を丸ごとのみこんだ狩野正信、そして引き続き狩野元信の代では、みずから漢画の理解をした上で、独自の解釈によって漢画を解体し、障壁という大画面に「真体画」を再構造したのは、まず先にあること。そして、その拡大した大画面に、「行・草体」を造りだすのも独自で行われたと考える。牧谿、玉澗、梁楷の筆様がその創出に影響があったにしても、その大画面の骨組み構造は漢画にあるのはあきらかであるからだ。

更に、その「真体」とした基盤の上に、和漢を兼ね、大和絵の濃彩を加え、桃山時代金屛風盛世とつながり、狩野永徳、狩野探幽等歴史上に名を残す巨匠が世に送り出す狩野派の輝きの画業が続くのであった。時には完全に大和絵になってしまう作品にも見られるが、しかし、その中身は、南宋絵画から「真体画」となった基盤は不変なものとして、必ず存在しているのである。

まとめ

しっかりとした基盤を有しての「真体」画が、「行体」「草体」の多様な「画体」と変身して、のびのびとしたいくつかの増殖・発展も可能な軌道にのった。逆に言うと、「行体」「草体」には、山石の構造や空間の配布等、「真体」画の基盤があるからこそ、絵画表現の中身を空洞化させない要因ともなった。「もの」がよくわかっているから、省略・減筆ができる。「真体」と「行体」「草体」の見ためは違えども、内面につながる関係はしっかり連続していたと言える。

更に、その確固たる基盤は、古き大和絵の様式を取り入れ、その後の狩野派の発展に大きな新たな道を開いた。大和絵の柔軟な調子と濃彩に、漢画筆遣いの筆法を加え、狩野派が、画壇に四百年不敗の地位を築いた原因はここにあると私は考える。

狩野派が、画壇を長く制覇できた要因の一つに、「画体」の確立がある。

室町時代、日本に伝わってきた「宋元水墨画」はすでに馴染まれはじめ、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」・「牧筆様」・「玉澗筆様」・「梁筆様」等、それぞれの作風が日本で流行していた。それに対し、狩野派二代目の狩野元信はその「筆様」を真似するにとどまらず、高度に理解する能力を持ち、その「筆様」の「型」を解体し、狩野派の初期漢画様式確立をまねいて、さまざまの「筆様」から、「画体」成立への道を開いた。日本の風土と深く結びつけることに努め、日本の城郭・寺院、室内大障壁画に適した絵画スタイルに変身させた。更に、工房を構え、公私、異なる場合のその各々の注文に応えるため、いわゆる「真・行・草」三つの「画体」を創立したのである。

狩野元信の活躍した時代(1477-1559)、中国では、水墨画が大きく変貌する明の時代に入っていた。しかし日本ではまだ南宋絵画の影が強く残っていたことをおぼえておく必要がある。

(北宋960-1127)(南宋1127-1279)(元1206-1368)

真・行・草

「真・行・草」体でいうと、書体のことを思い出すが、狩野元信のこの三つの「画体」は、ただの描く速さのちがいでできたものとは違なる。一見、筆の様子(調子、筆致、筆跡)、つまり独特な筆遣いで山・石・樹木の形を造り、表現したものと考えられ、すべては「筆」の動きによってできたものと思われるのであるが、その中身を一歩踏み進んで見ると、山石の構造、組み立の仕方、濃淡の調子をつける場所、樹木の幹と葉の描き方、余白の「間」の残る位置等、「真・行・草」体は速描きの筆法に支配されてできるものではなく、絵画の造形性、視覚性を重視し、造形、空間においてすべて異なる「画境」をつくりだしていることは、狩野元信の仕事である。詳細に描く過程を解読すれば、よくわかることだ。

それでは、狩野元信の画作に基づき、「真・行・草」体の異なる「筆様」を模倣して、解読に挑んで見ます。

一、真体画

狩野元信「真山水図」(伊達伯爵家旧蔵)、「真体画」制作工程の解読

描き順:

1. 鈎勒法で輪廓を描き起こし

直筆(筆と紙、ほぼ垂直にした状態で筆を運ぶ)と側筆を兼ねて、樹木の幹・枝、山・岩の稜線を力強く(ゆっくり、注ぐように)描き出す。

2. 皴法で山肌や岩の質感を描き出す

墨の濃淡や筆勢の左右・上下向きの違い、スピードも調整しながら岩や山の形を描いていき、岩のへこむところ、隆起するところを表現していく「皴法」という独特な技法で山や岩肌の質感を表す。この作品では、「斧劈皴」のように筆が完全斜めの側筆よりもやや垂直に、岩や山の稜線を描いた後、または稜線を描きながら皴法を入れるのが特徴的である。

(狩野元信「真山水図」(伊達伯爵家旧蔵)の筆法と「四季花鳥図」で主に遣う「側筆」の「斧劈皴」筆法との違いを、見分けるために注意すべき。)

狩野元信「四季花鳥図」前景、「斧劈皴」筆法で描かれた岩。筆を斜め横に倒して、筆の腹の側面を紙にあてて描く筆法である。

狩野元信「真山水図」の筆法では、「斧劈皴」の筆法に似ているようだが、筆はやや垂直にしてあるので、筆の側面で描くより、筆先で描いたような皴法と推定できる。樹木の幹と岩の稜線もその筆法で、樹木は濃墨で、注ぐような強い筆調で描いている。葉と皴法は濃淡をつけ、ややゆるめの筆致で描いていた。

3. 墨でぼかし

樹幹の丸味、山石の陰影、重み、後山と前景樹木の重なるところの翳み等、墨をぼかして、物象の形と質感を造り出しでいき、それと同時に、画面の濃淡の調子も整える。

4. 着彩

大和絵岩絵の具の着彩法と違い、「骨法用筆」で描かれた墨の筆跡を隠さないよう、染料系透明性絵の具で彩を施す。藍の棒絵の具、岱茶等、墨と混合できる微粒子絵の具を主に使い、淡く、薄くぼかして描いていく。

5. 濃墨で「点」を打つ

「醒筆」とも言われる作品制作の終盤、濃墨で点を打つこと。前期制作中、ぼかし・着彩によりぼやけていたところを主役と脇役を分け、必要なところに濃墨の点を打つ、作品に元気をつける一つの技法である。樹幹や岩にある苔をイメージしているが、北宋山水画にはあまり多く見られない描き方である。南宋以降、特に元以降、多く使われる技法の一つであった。

「鈎、皴、染、点」の順番で描かれた狩野元信「真体画」の代表作「真山水図」は、中国北宋、南宋時代、絹を支持体にしたもっとも評価された水墨画様式の制作過程によく似たものであって、その作者は、中国水墨山水画の理解とすぐれた技法があったことがよくわかる。しかしながら中国山水画をそのまま真似るというより、制作の工程、描く順番が既に独自性をもち、はっきりしていた。

「筆様」は、描き方の一種であり、絵画様式の一種でもある。「筆様」は、筆遣いの方法以外に、造形と空間、つまり山や石、樹木等の造形、その空間配置に深くかかわっている。周知の通り、南宋以降「馬遠様」「夏圭様」などの中国水墨山水画様式は日本に伝わり、日本の漢画系水墨画の形成に直接かかわったのであった。それは周文、雪舟、狩野正信の世代につくられた作品が示す通りであるが、狩野元信の時代になると、その漢画系「筆様」模倣の時代が変わりつつあり、「筆様」に限られた画題、モティーフを越えて、狩野派独自の「画体」造りを実践しようという時がやってきた。

元信は、父の正信から引継ぎ、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」・「牧筆様」・「玉澗筆様」・「梁筆様」等当時の流行には熟知していた、しかし、それぞれの「筆様」は、ほんの小さいサイズのものばかり、そのままに城郭・寺院大画面の障壁画には応じられないのは現実の問題である。そこに中国から伝わった短冊、巻物のような小画面のものをその何倍、何十倍の大きさのものへ変貌しなければならないのである。単なる拡大をしてできるものではなく、そこには新たな創造が含まれる。つまり、元信は、だれかの「筆様」、画題、モティーフというものを越えて、大画面に応じる制作実践による「画体」をつくらなければならなかったのだ。

絵描きの立場から見れば、「真山水図」の制作工程に示した通り、南宋山水画への深い造旨を持つ元信は、南宋山水の山石、樹木、建物等を自由自在に解体し、再構築の能力を有している。それを障壁画へ展開する能力が彼にあったことは十分に考えられる。南宋山水に対していくつの「筆様」があるにしても、中身の構造基本は同じである、そこに自在に南宋山水のパターンを自分のものにした。「真山水図」の制作はその一例とも推定できる。狩野元信の他の作品でも、中国明朝水墨画の様式より、「馬遠筆様」・「夏珪筆様」の系統に従い変貌したものは多く見られる。(花鳥画のスタイルは明の様式が取り入れる可能性もあるが、山水画では南宋の影が濃い。)

板倉聖哲氏にいう「増殖」という再創造、狩野元信はどのように展開して、クローン化した南宋山水画を再創造のスタートラインに立たせるのか。それは「真・行・草」体へと発展していく問題の肝要なところである。

宋元画から「真体」への変貌

一般の理解として、 「行体」「草体」で描かれた作品が、そのままその再創造に結びつけられがちだが、実は、その先に、まず「宋元画」をよく理解し、熟知し、自由自在に、現代でいう「解体」ができることが鍵となる。つまり、完全にクリアし、組み立てるおもちゃのように構造的、本源的に理解できることが必要で、それができたのが狩野元信であった。後世でいう「真体」。そこから、いくつかの変貌と再創造を生み出していき土台を築いたのである。

宋元画から「真体」へ変貌するいくつの道程を分析してみる:

第一過程、伝わってきた南宋山水の山石造形の組み合せのコツ(根本)がわかる、それに従い山石を解体して、障壁画の大画面に応じ、再構造すること。

第二過程、各々の筆法につき、それに合わせる描き方を再構成。(例えば平刷毛筆の使いかた)

第三過程、短冊や巻物(掛軸)、作品テーマははっきりしていた。その緊張感が充満した絵画作品の画面空間を改造して、障壁画が生活空間の一部として、緩やかで、穏やかな余白が多い壁画画面へと変貌させること。

他には、南宋絵画は絹本で描かれることが多いが、障壁画では紙を支持体として使うことが多く、どのような紙が適切であるか選定し、または、紙の質によって、新な描き方を生み出すことも考えられる。(「行体」と「草体」では紙が違うこと)

この一二三の過程を繰り返すうち、狩野派にいう「真体画」が煉り磨かれ、寺院や城郭の内部空間との調和、適合が生まれ、狩野派が漢画から離脱、独自のスタイルをつくる上にもっとも重要な基盤となったと考えられる。その上で「行・草体」への変貌と発展は可能となった。そして、更なる大和絵彩色の導入。それらはみな、この地盤の上に演じられた表現スタイルの変化であると私は考える。

今回、NHKの番組で採り入れた狩野元信「真山水図」に現われた「構造的理解」、「自由に山石樹木を組み立てる」、「間の空間の取り方」、「筆法と表現、それぞれの物体に合う筆遣い」等、これらは 模写を通じて、よくわかることである。

「真体」から「行・草体」へ、更なる創造

狩野派のいう「行体」「草体」は、「真体」の速描きではなく、新たな芸術様式の創出である。

豪快な筆遣いや、墨をにじませる未乾の状態で加筆する等、短時間、或いは即時で描かれた印象が「行・草体」の絵につけられるのだが、それは、作者が筆致の調和や、気韵の一致のため、故意に演じることである。

「真体」から「行・草体」において、何が新たに創造されたのかを分析して見る。

第一、山石の組みたての方式が変わった。

厳しい北宋とつながる南宋山石の組みたては、頑丈な岩山山体の発想から生まれたもので、「斧劈皴」という皴法は、斧で石を割る、石の削られた裂文の質感の現われた石の表面を表現してある。その石の割る面一層一層に重ねて、山石の形を前から後へつくりあげたものである。その組み合せの方式を変えて、日本の風土、岩山より、土系山が多いという特徴に合せ、厳しい岩山から穏やかな土山へ変貌させること。

一つの要因は、画面の緊張をゆるめるための改造でもあり、切り立った岩壁より土山の方が輪郭が丸味を帯び、やさしい余白がある空間造りにもつながる。

南宋「斧劈皴」に似た岩組み合せの造形と表現、それをやさしい丸味のある土山の皴法(披麻皴)への変身。

「真」から「行」、「行」から「草」、筆法と表現は違うのだが、岩構造の中身は不変なものと考える。

第二、山石構造空間を造ることを演じる際の根本の違い。陰影より、隆起の山石(土)の重さ、厚みを表現し、「間」という空間の間取り方式に変った。それは大和絵の山石表現の影響をうけた可能性もないとはいえない。特に、「草体」画には、この傾向が一層強くなっていった。

樹木の空間表現にも同じく、「間」を取る方式がみられ、特に樹根部の処理には、「真体」との違いははっきりと現われていた。

「真体」樹根の表現は白く、まわりの岩や土を濃く染めて、樹根の白さをリアルに現わす。

「行・草体」は、つけたて(没骨法のような)で直接樹幹を描く場合は、樹木の向きと力強さが一層増すため、まわりの岩や土が余白の間を残し、樹根の動きの顕現に役立つ。

第三、「鈎、皴、染、点」の順番を破ること。「鈎、皴、染、点」を同時に行う、或いは逆に進行する。例えば「真体画」鈎勒法で線を輪郭描き起し、皴法を入れるという順番ではなく、輪郭の一部を描いて、皴法も即時に入れ、融合せさること。つまり、輪郭線と皴法を一体化する。「草体画」は更に中墨で「染」と「鈎、皴」と同時に行い、塊面で山石を直接描く。山石をリアルに表現するのではなく、墨の演じるにじみの面白さを意識始め、絵を描く時の即時的興奮や、達筆なパーフォーマンスを画面に登場し、新たな観賞の価値をつくり上げたのである。

「鈎、皴、染、点」を同時に行う「草体」

(それには中国元時代山水画風格の影響があるかも知れないが、しかし、日本では、元時代黄公望、王蒙、倪瓉のような山水画の「筆様」が伝わってきた画跡が少なく、狩野派はみずから南宋絵画を解体して、変貌させざるをえなかったと私は考える。)

第四、筆遣いを強調、すべでの物形を筆致で統一させること。「鈎、皴、染、点」の順番を破ると同じく、一つの山石をリアルに考え、それを順番決めて描写にいたるのではなく、筆致、或は筆跡でできた塊面で山石造形にあたることを考え、筆致のスピード、迅疾と遅緩から画面の調子、リズムをつくり、その筆跡ができた形跡は山になり、石になり、山石の形をつくり出す。このような表現は、山石だけではなく、建物や樹木等にも筆致で統一させ、生き生きとした筆致が絵画様式をつくり上げたと考えられる。

「真体」から「行・草体」への変貌によって、更なる芸術様式を創出したその根拠はどこにあるのか。一般的には、牧谿は行体、玉澗は草体と指摘され、また、梁楷の達筆画風にも影響をうけた(「八高僧図巻」上海博物館蔵)といわれる。それはもちろん重要な要因と思われるが、しかし、 漢画を丸ごとのみこんだ狩野正信、そして引き続き狩野元信の代では、みずから漢画の理解をした上で、独自の解釈によって漢画を解体し、障壁という大画面に「真体画」を再構造したのは、まず先にあること。そして、その拡大した大画面に、「行・草体」を造りだすのも独自で行われたと考える。牧谿、玉澗、梁楷の筆様がその創出に影響があったにしても、その大画面の骨組み構造は漢画にあるのはあきらかであるからだ。

更に、その「真体」とした基盤の上に、和漢を兼ね、大和絵の濃彩を加え、桃山時代金屛風盛世とつながり、狩野永徳、狩野探幽等歴史上に名を残す巨匠が世に送り出す狩野派の輝きの画業が続くのであった。時には完全に大和絵になってしまう作品にも見られるが、しかし、その中身は、南宋絵画から「真体画」となった基盤は不変なものとして、必ず存在しているのである。

まとめ

しっかりとした基盤を有しての「真体」画が、「行体」「草体」の多様な「画体」と変身して、のびのびとしたいくつかの増殖・発展も可能な軌道にのった。逆に言うと、「行体」「草体」には、山石の構造や空間の配布等、「真体」画の基盤があるからこそ、絵画表現の中身を空洞化させない要因ともなった。「もの」がよくわかっているから、省略・減筆ができる。「真体」と「行体」「草体」の見ためは違えども、内面につながる関係はしっかり連続していたと言える。

更に、その確固たる基盤は、古き大和絵の様式を取り入れ、その後の狩野派の発展に大きな新たな道を開いた。大和絵の柔軟な調子と濃彩に、漢画筆遣いの筆法を加え、狩野派が、画壇に四百年不敗の地位を築いた原因はここにあると私は考える。