「現代における東洋美術の伝統」 第一章「無」としての空間

1996 筑波大修士論文

目次

第一章「無」としての空間

「然れども東洋、古来写実なき非ず。ただ眼によりて、直接の活心象となせるのみ。彼の洋画家者流が、もっぱら手によりて手によりて紙上の形骸を提うる外なきは守株膠柱の極に候わずや。」

横山大観・菱田春草《画について》*1

西洋リアリズムの伝統は外界の存在を忠実に写し、再現することである。この根本的な形、色、線、空間等、絵画としての諸要素に科学的な研究(人体解剖学、空気透視法、明暗法)がなされ、絵画が自然の模倣に意義を見いだしていたものと考えているのである。この伝統の源流となったものは、ギリシャの美術である。一種の高度な自然主義が達成されていた。東洋とは、まったく違った伝統である。「ただ眼によりて、直接の活心象となせるのみ」と曾つて、横山大観・菱田春草が言った。

同じ人間であり、同じ二次元の画面に絵を制作するのだが、東・西洋の絵画空間に対しての認識は相違であった。

東洋には、「空」と「無」はほぼ同義であることを注意しておくべきであろう。《説文解字》*2によると「空」は、「従穴工声」。「穴」(孔)は、あなという意味で、(「天地之間亦一孔耳」)天と地の間は「空」であると解釈された。絵画における「空間」という言葉は、恐らく西洋から入ってきたものだろうと推測する。

西洋の伝統的写実絵画の空間とは、限られたある特定な「空間」と考えられる。二次元の画面空間で、三次元の空間をつくりだす、これは、西洋的な視空間の絵画として存在の全部を意味すると指摘され、そこで、光と影(立体感)、形とこの形の空間位置(透視法)形と形の重なり、対比、等が行われ、三次元の「幻境」をつくりだすために働く。

東洋の空間は、「空白」「余白」ともいわれているが、独自の意味を持っている。東西の絵画空間表現の違いを、もっとも極端的に指摘した須田国太郎氏の有名な「栗一枝」の話をここで引用する。

東洋画で宋人の水墨画などに、栗一枝を描いた絵がある。その栗の枝はまったく一枝だけで、それが机の上に置かれているわけでも、壁に立てかけられているわけでも、宙に釣り下げられているわけでもない。そういう意味のあらゆる場所から遊離して、ただの栗一枝なのである。それが許されるところに、西洋画とは根本的に違う東洋画の考え方が表われている。*3

「栗一枝」の位置、つまり「栗一枝」の空間的存在は、たしかに「無」である。絹本なら絹の地、紙本なら紙の地。このような東洋絵画の例はいくつでも取り上げられる。西洋リアリズム絵画の伝統には、あらゆる場所から遊離して存在する物を描くのは許されない。栗一枝の空間位置が説明されなければならない。たとえば、栗一枝は机の上に置かれているのか、机は部屋の中にあるのか、それは部屋の背後の壁からどのくらい離れているのか、床はどうなっているのか等を説明的示させなければならない。いわゆる科学的遠近法、透視法は、空間における物の位置を納得するために研究、発見された規則である。そこで現われた絵画空間は、画面の隅から隅まで科学的、合理的に充填されるべきもので、即ち、バックはここから生まれ、存在することになったのである。

しかし、東洋の画家にとっては、「栗一枝」が置かれた机や部屋の壁、床等は「栗一枝」の表現に対して、まったく関係がないもの、邪魔な存在とおもい、表現したいものを、もとの簡潔亭を失う繁雑なまわりの説明に「余計な筆墨」を使うのは、芸術ではない、という疑問を起こさせてしまうと考えられる。だから目によって、直接の生き生きと表現したいものの「活心象」(横山大観・菱田春草語)を取り入れて描くのは当然なのである。

「無」という東洋の空間構成が、ほんとに「無」であるか、図形とのかかわりがあるか、「間」前後の重なり合いであるか、或いは、「遠山無皺」「遠水無波」という変形であるか、この章で検討していくべきものであると考える。

横山大観・菱田春草《画について》*1

西洋リアリズムの伝統は外界の存在を忠実に写し、再現することである。この根本的な形、色、線、空間等、絵画としての諸要素に科学的な研究(人体解剖学、空気透視法、明暗法)がなされ、絵画が自然の模倣に意義を見いだしていたものと考えているのである。この伝統の源流となったものは、ギリシャの美術である。一種の高度な自然主義が達成されていた。東洋とは、まったく違った伝統である。「ただ眼によりて、直接の活心象となせるのみ」と曾つて、横山大観・菱田春草が言った。

同じ人間であり、同じ二次元の画面に絵を制作するのだが、東・西洋の絵画空間に対しての認識は相違であった。

東洋には、「空」と「無」はほぼ同義であることを注意しておくべきであろう。《説文解字》*2によると「空」は、「従穴工声」。「穴」(孔)は、あなという意味で、(「天地之間亦一孔耳」)天と地の間は「空」であると解釈された。絵画における「空間」という言葉は、恐らく西洋から入ってきたものだろうと推測する。

西洋の伝統的写実絵画の空間とは、限られたある特定な「空間」と考えられる。二次元の画面空間で、三次元の空間をつくりだす、これは、西洋的な視空間の絵画として存在の全部を意味すると指摘され、そこで、光と影(立体感)、形とこの形の空間位置(透視法)形と形の重なり、対比、等が行われ、三次元の「幻境」をつくりだすために働く。

東洋の空間は、「空白」「余白」ともいわれているが、独自の意味を持っている。東西の絵画空間表現の違いを、もっとも極端的に指摘した須田国太郎氏の有名な「栗一枝」の話をここで引用する。

東洋画で宋人の水墨画などに、栗一枝を描いた絵がある。その栗の枝はまったく一枝だけで、それが机の上に置かれているわけでも、壁に立てかけられているわけでも、宙に釣り下げられているわけでもない。そういう意味のあらゆる場所から遊離して、ただの栗一枝なのである。それが許されるところに、西洋画とは根本的に違う東洋画の考え方が表われている。*3

「栗一枝」の位置、つまり「栗一枝」の空間的存在は、たしかに「無」である。絹本なら絹の地、紙本なら紙の地。このような東洋絵画の例はいくつでも取り上げられる。西洋リアリズム絵画の伝統には、あらゆる場所から遊離して存在する物を描くのは許されない。栗一枝の空間位置が説明されなければならない。たとえば、栗一枝は机の上に置かれているのか、机は部屋の中にあるのか、それは部屋の背後の壁からどのくらい離れているのか、床はどうなっているのか等を説明的示させなければならない。いわゆる科学的遠近法、透視法は、空間における物の位置を納得するために研究、発見された規則である。そこで現われた絵画空間は、画面の隅から隅まで科学的、合理的に充填されるべきもので、即ち、バックはここから生まれ、存在することになったのである。

しかし、東洋の画家にとっては、「栗一枝」が置かれた机や部屋の壁、床等は「栗一枝」の表現に対して、まったく関係がないもの、邪魔な存在とおもい、表現したいものを、もとの簡潔亭を失う繁雑なまわりの説明に「余計な筆墨」を使うのは、芸術ではない、という疑問を起こさせてしまうと考えられる。だから目によって、直接の生き生きと表現したいものの「活心象」(横山大観・菱田春草語)を取り入れて描くのは当然なのである。

「無」という東洋の空間構成が、ほんとに「無」であるか、図形とのかかわりがあるか、「間」前後の重なり合いであるか、或いは、「遠山無皺」「遠水無波」という変形であるか、この章で検討していくべきものであると考える。

点画による空間

現代美術の視覚的分析によると、「どんな視覚図形でも自分自身の範囲をこえて影響をおよぼし、ある程度まで周囲の空間を分節代するものである」。*4視覚図形は、いろいろの形態により空間構成へ参与する傾向がある。

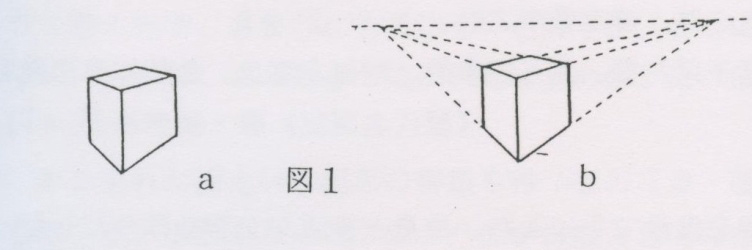

西洋では、透視法に慣れた視覚の働きを自然に起させるのは描かれた視覚的形体の幾何的な構成とつながるのであった。図1aとbに示した通り、aは、ただの物象形体の存在、bは、aの物象形体により自然に想起させる透視法の消点である。この図形のまわりの空間の枠ぐみが思い出される。ようするに、aはbのように思い出される空間がつくられたのである。ここで生まれた想像上の空間は、描かれた物象による空間の構成である。ここに重要なのは、aの物形は幾何的存在である。透視法による構成された形でなければ、bの空間構成への想像はできない。また、ほかの空間を想像する可能性が十分にある。

中国の詩人、美学者宗白華氏は〈中西画法に現れた空間の意識》に、中国絵画の空間構造の基本は、中国の書道の空間構成にあると指摘した。

「中国絵画の空間構成は、光と影にたよるものでもない。彫刻、建築のような幾何透視でもない。一種の音楽、踊りから起したような空間であり、一種の“書道的な空間創造”である。」*5

彼の分析によると、まず書道は、抽象的でありながら、非抽象的でもある。書道はもともと音楽と踊りに近い芸術である。書道に現れた線には、象形的なる暗示と生き生きとした生命感が観者に視覚的な印象を与える。書道による各時代の書風の変化が中国絵画の絵画的風格を支配しており、書道は中国絵画の基本的存在である。また、書は、「円」のような立体感を持つ運筆による「筋有り、骨有り、血有り、肉有りの生命体」である。この「生命体」の字形による点画の空間や構築は「上下相望、左右相近」な空間を生み出している。これは「踊りと音楽がよび起した感覚と近い力的線の律動の空間」と述べている。

書は「線の芸術」と評価され、線の変化や流れによる美であるとよく言われているが、あまりにも「図形」としての意識が薄い。それは書の「点・画」を文字としての表意性でとらえることよりも、符号と受け止めるからである。また「点・画」を書く時の連続性ともつながりがあると思わる。私は、書が「点・画」である、つまり視覚的、造形的な意味を持つ「図形」としての「点・画」であることを、書芸術の本質であると考えている。「点・画」が「形」であることは、古くから現在まで伝えられてきた。

「‥‥‥軒較氏得於温洛中。史皇倉頡状焉。奎有芒角。下主辞章。頡有四目。仰観垂象。因儷鳥亀之跡。遂定書字之形。‥‥‥」*6

「‥‥‥又周官教国子以六書。其三日象形。則画之意也。是故知書画異名而同体也。‥‥‥」《歴代名画記》唐・張彦遠著*7

訳文:黄帝は洛書を温洛で手に入れ、史皇と蒼頡が文字を作りだした。奎星には光の穂先があり、人間界の文章をつかさどっている。蒼頡には四つの目があり、天界の現象を観察した。そこで鳥の足跡や亀の甲羅の文様になぞらえて遂に文字の形を定めたのであった。

また周礼に「貴族の子弟に六書を教える」といい、その第三に象形をあげている。これが絵画をさしているのである。だから書と画とは、名称は違っていても、一体であることがわかるのである。

「点、線、塊面」を絵画の造形要素として概念的に分類した方法は、恐らく西洋から伝えられてきたものと思われる。西洋絵画ではよく「輪郭線」(視覚形状の周縁を示す線)というが、このような線と書道に現れた「点・画」とは異質である。輪郭線は形状の空間配列、位置を示すものとして使われ、線自身には表現としての意味は、かなり薄い。また、絵の表現によって完全に隠跡した線もある。つまり、西洋の伝統絵画に表われた線は、形に服従する働きにほかならない。

書道の「点・画」は「図形」を描きだすのにしたがうのとは違い、点画自身は[図形]であることを、ここに強調しておきたいと思う。なぜならば、「点・画」は「図形」としての本質を持っているのである。

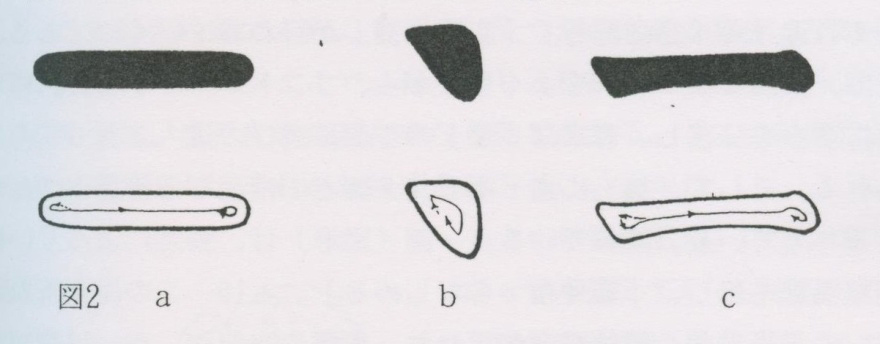

図形と、まわりの空間(地面)を研究してきたルーピン(Rubin)は「図形」を決める条件をいくつか発見した。その規則は「かこまれた面は図形になり、かこむ面が地面になる傾向があるということである。」 図2 a,b,cの篆書の一画、楷書の点、楷書の一横(一画)の運筆の透視分析でよくわかるのは、書の基本点画の構成には、図形的に描く意識かおることである。例えばb、楷書の一点をよく見ると、一つの丸を描くのと同じような動きがあった。ここで、現われたこの「点」の形に空間特性を持つ、即ち、かこまれた面と同構であること。これとそのまま筆を置くことで出来た点の図形との違いである。丸を描く動きは、同じような墨の色で、あまりにも見にくいと思うが(ここにもまた興味深い問題を残して置く)、しかし、この動きで描かれた「点の形」は、はっきりと観者の視覚に伝わっていく。

かこまれた面という図形の特徴を持つ書の「点・画」は、また凸形としての形態にも感じる。これもルーピンの「凸形が図形としての存在性が強い」という規則に従う。「芸術家にとって実際上特に興味があるのは、凸形は図形になりやすく、凹形は地面になりやすいということである。」*9

以上の分析にしたがって、われわれは、ようやく本題に戻れるようになった。東洋の伝統絵画の空間を検討していくことにする。書道の点・画は、図形である。図形として空間の構成に参与する。この図形(点・画)は、どのように空間に侵入したのか。まず第一に点・画で構築した文字の一つ一つは、絶対的図形としての優勢、つまり、主体性の強い姿勢で現われる。書の字は、その空間に絶対的権力を発揮する権利をもつ。だから書の点・画は、大、小、太、細、長い、短い、自由自在に組み立てる。空間は、ただ刺激を受ける場所になって、なにも反抗もなく、「空白」としての存在になってしまったのである(西洋のような、図形と地面の錯覚が起こす可能性は薄いとも考えられる)。

次に、書の点・画の生まれとつながりでは、空白が切り分けた空間は同時に生まれる。これは書道芸術に言われる時間性とのつながりの一つでもある。周知の通り、書の点画は文字を構成する要素で使われ、一つの文字が出来上がるまで、一つの空間を構成させたとも言える。先に書かれた点・画の空間位置は、次に書く点・画の位置を決めていく。それぞれ違った「空白配布」「空間分割」が行われていくのである。行書、草書の場合には、空間のバランスをよく見ながら、コントロールする。何にもない空白から、自由に空白を分割し、書家は「無」の空間に遊びの達人と言っても言い過ぎがないと思われる。そして、第三に点・画と点・團との内面なる筆意のつながりが空間構成に影響を与えている。離れている点・画(図形)は、筆意による互いに引き付けるような視覚現象を起し、「筋骨相つらなしめる」。*10 この視覚現象は、図形を超えるくらいの不思議な心理的な力が現われ、周囲の空間が、或いは空間の密度が変わったように感じる。また対称ではない点・画(図形の空間位置による対称)は、筆意によって遠くからの照応や、互いに密接な関係を持つように心理的な感応を起こし、この場合は空間が幅狭く感じる。

書における空間と図形には、まだまだ興味深い問題がいくつかある(例えば、立体的な仮り坐標で書の点・画を観察すると、一つの文字に点・画は相違な位置におかれていること等)。ここに三つの特徴を取り上げて説明したのは、東洋絵画の空間意識の問題である。点・画は図形としての存在で、この図形の誕生の始めから周囲の空間が生まれてくる。この図形の内面的な構成(筆意)による心理的な感応空間も生れてくる。(空間の密度が変わる)特に、点・画は一つの生命体としての図形で、空間に凌駕的な強い姿勢をもち、その空間は完全に「無」という無限空白の存在であると思う。制限がなく、無限なる空霊的空間は東洋の空間である。完全に画家・書家の支配により、視覚的につくられた創造的な空間、人間中心としての空間である。ここでもやはり純粋な絵画空間意識を示しているではないか、と、現代美術の空間意識に近いものと考えている。

西洋では、透視法に慣れた視覚の働きを自然に起させるのは描かれた視覚的形体の幾何的な構成とつながるのであった。図1aとbに示した通り、aは、ただの物象形体の存在、bは、aの物象形体により自然に想起させる透視法の消点である。この図形のまわりの空間の枠ぐみが思い出される。ようするに、aはbのように思い出される空間がつくられたのである。ここで生まれた想像上の空間は、描かれた物象による空間の構成である。ここに重要なのは、aの物形は幾何的存在である。透視法による構成された形でなければ、bの空間構成への想像はできない。また、ほかの空間を想像する可能性が十分にある。

中国の詩人、美学者宗白華氏は〈中西画法に現れた空間の意識》に、中国絵画の空間構造の基本は、中国の書道の空間構成にあると指摘した。

「中国絵画の空間構成は、光と影にたよるものでもない。彫刻、建築のような幾何透視でもない。一種の音楽、踊りから起したような空間であり、一種の“書道的な空間創造”である。」*5

彼の分析によると、まず書道は、抽象的でありながら、非抽象的でもある。書道はもともと音楽と踊りに近い芸術である。書道に現れた線には、象形的なる暗示と生き生きとした生命感が観者に視覚的な印象を与える。書道による各時代の書風の変化が中国絵画の絵画的風格を支配しており、書道は中国絵画の基本的存在である。また、書は、「円」のような立体感を持つ運筆による「筋有り、骨有り、血有り、肉有りの生命体」である。この「生命体」の字形による点画の空間や構築は「上下相望、左右相近」な空間を生み出している。これは「踊りと音楽がよび起した感覚と近い力的線の律動の空間」と述べている。

書は「線の芸術」と評価され、線の変化や流れによる美であるとよく言われているが、あまりにも「図形」としての意識が薄い。それは書の「点・画」を文字としての表意性でとらえることよりも、符号と受け止めるからである。また「点・画」を書く時の連続性ともつながりがあると思わる。私は、書が「点・画」である、つまり視覚的、造形的な意味を持つ「図形」としての「点・画」であることを、書芸術の本質であると考えている。「点・画」が「形」であることは、古くから現在まで伝えられてきた。

「‥‥‥軒較氏得於温洛中。史皇倉頡状焉。奎有芒角。下主辞章。頡有四目。仰観垂象。因儷鳥亀之跡。遂定書字之形。‥‥‥」*6

「‥‥‥又周官教国子以六書。其三日象形。則画之意也。是故知書画異名而同体也。‥‥‥」《歴代名画記》唐・張彦遠著*7

訳文:黄帝は洛書を温洛で手に入れ、史皇と蒼頡が文字を作りだした。奎星には光の穂先があり、人間界の文章をつかさどっている。蒼頡には四つの目があり、天界の現象を観察した。そこで鳥の足跡や亀の甲羅の文様になぞらえて遂に文字の形を定めたのであった。

また周礼に「貴族の子弟に六書を教える」といい、その第三に象形をあげている。これが絵画をさしているのである。だから書と画とは、名称は違っていても、一体であることがわかるのである。

「点、線、塊面」を絵画の造形要素として概念的に分類した方法は、恐らく西洋から伝えられてきたものと思われる。西洋絵画ではよく「輪郭線」(視覚形状の周縁を示す線)というが、このような線と書道に現れた「点・画」とは異質である。輪郭線は形状の空間配列、位置を示すものとして使われ、線自身には表現としての意味は、かなり薄い。また、絵の表現によって完全に隠跡した線もある。つまり、西洋の伝統絵画に表われた線は、形に服従する働きにほかならない。

書道の「点・画」は「図形」を描きだすのにしたがうのとは違い、点画自身は[図形]であることを、ここに強調しておきたいと思う。なぜならば、「点・画」は「図形」としての本質を持っているのである。

図形と、まわりの空間(地面)を研究してきたルーピン(Rubin)は「図形」を決める条件をいくつか発見した。その規則は「かこまれた面は図形になり、かこむ面が地面になる傾向があるということである。」 図2 a,b,cの篆書の一画、楷書の点、楷書の一横(一画)の運筆の透視分析でよくわかるのは、書の基本点画の構成には、図形的に描く意識かおることである。例えばb、楷書の一点をよく見ると、一つの丸を描くのと同じような動きがあった。ここで、現われたこの「点」の形に空間特性を持つ、即ち、かこまれた面と同構であること。これとそのまま筆を置くことで出来た点の図形との違いである。丸を描く動きは、同じような墨の色で、あまりにも見にくいと思うが(ここにもまた興味深い問題を残して置く)、しかし、この動きで描かれた「点の形」は、はっきりと観者の視覚に伝わっていく。

かこまれた面という図形の特徴を持つ書の「点・画」は、また凸形としての形態にも感じる。これもルーピンの「凸形が図形としての存在性が強い」という規則に従う。「芸術家にとって実際上特に興味があるのは、凸形は図形になりやすく、凹形は地面になりやすいということである。」*9

以上の分析にしたがって、われわれは、ようやく本題に戻れるようになった。東洋の伝統絵画の空間を検討していくことにする。書道の点・画は、図形である。図形として空間の構成に参与する。この図形(点・画)は、どのように空間に侵入したのか。まず第一に点・画で構築した文字の一つ一つは、絶対的図形としての優勢、つまり、主体性の強い姿勢で現われる。書の字は、その空間に絶対的権力を発揮する権利をもつ。だから書の点・画は、大、小、太、細、長い、短い、自由自在に組み立てる。空間は、ただ刺激を受ける場所になって、なにも反抗もなく、「空白」としての存在になってしまったのである(西洋のような、図形と地面の錯覚が起こす可能性は薄いとも考えられる)。

次に、書の点・画の生まれとつながりでは、空白が切り分けた空間は同時に生まれる。これは書道芸術に言われる時間性とのつながりの一つでもある。周知の通り、書の点画は文字を構成する要素で使われ、一つの文字が出来上がるまで、一つの空間を構成させたとも言える。先に書かれた点・画の空間位置は、次に書く点・画の位置を決めていく。それぞれ違った「空白配布」「空間分割」が行われていくのである。行書、草書の場合には、空間のバランスをよく見ながら、コントロールする。何にもない空白から、自由に空白を分割し、書家は「無」の空間に遊びの達人と言っても言い過ぎがないと思われる。そして、第三に点・画と点・團との内面なる筆意のつながりが空間構成に影響を与えている。離れている点・画(図形)は、筆意による互いに引き付けるような視覚現象を起し、「筋骨相つらなしめる」。*10 この視覚現象は、図形を超えるくらいの不思議な心理的な力が現われ、周囲の空間が、或いは空間の密度が変わったように感じる。また対称ではない点・画(図形の空間位置による対称)は、筆意によって遠くからの照応や、互いに密接な関係を持つように心理的な感応を起こし、この場合は空間が幅狭く感じる。

書における空間と図形には、まだまだ興味深い問題がいくつかある(例えば、立体的な仮り坐標で書の点・画を観察すると、一つの文字に点・画は相違な位置におかれていること等)。ここに三つの特徴を取り上げて説明したのは、東洋絵画の空間意識の問題である。点・画は図形としての存在で、この図形の誕生の始めから周囲の空間が生まれてくる。この図形の内面的な構成(筆意)による心理的な感応空間も生れてくる。(空間の密度が変わる)特に、点・画は一つの生命体としての図形で、空間に凌駕的な強い姿勢をもち、その空間は完全に「無」という無限空白の存在であると思う。制限がなく、無限なる空霊的空間は東洋の空間である。完全に画家・書家の支配により、視覚的につくられた創造的な空間、人間中心としての空間である。ここでもやはり純粋な絵画空間意識を示しているではないか、と、現代美術の空間意識に近いものと考えている。

重なり合いによる空間

アルンハイムの〈美術と視覚》には、このような記述がある。

「中国の風景画においては、重なり合いが空間をつくっていることは、あまねく知られている。山頂や雲の相対的な位置は、そのように視覚的につくられている。山の量感は、しばしば重畳するひだやすじの骨組みによって表される。かくして、固体の複雑な蛮曲した姿は、正面の累積を基にした一種の「積分」によって得られるのである。」*11

重なり合いは、根底にある視覚的概念からずらす方法のひとつである。重なり合いはある要素(形)が背後にある他の要素(形)を部分的に隠すことである。それは一つのものの内部でも起こるし、いくつかのものが集まっている場合にも起こる。

アルンハイムがここで、はっきりと指摘した重なり合う方法は、空間、または、画面の深さ、奥行きの表現にかなり効果がある。「この効果は、実際の物理的距離とは違っていても、それを無視するほど強い。」*12

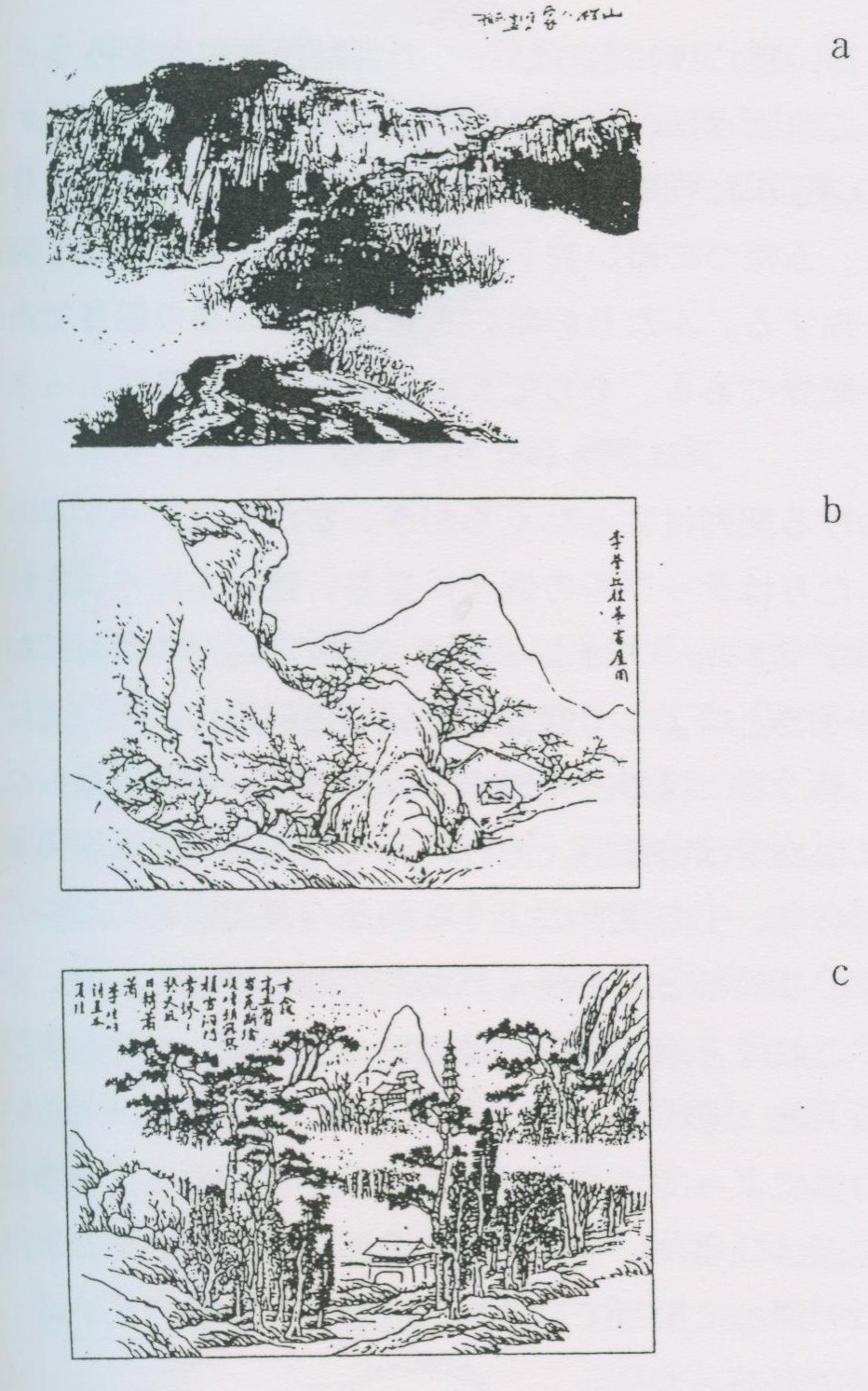

大小相異の石塊、山形、重なり合いに、下から上に向って重畳していく。図3石塊、山形はやや矩形で、二次元の平面に見えるが、いくつかの矩形を重ねて、順番に生み出すと奥行きが現われ、《芥子園画伝》によると、「石はたくさんあるはずだが、大小の石を交錯、変化の位置でおくべき」(「千石萬石不外参伍中又有小間大大間小之別」)*13 これは、石の組み立てと言っているが、実際には、石の相対的な位置を変化させ、そこで、視覚的になる空間的な意象を含ませるのかも知れない。中国古代絵画理論の中に、南北朝時代の謝赫《古画品録序》による「六法」の第五「経営位置」である。訳文は「画面を構成する上で構図を工夫すること」。*14 つまり、物をつくるのと同じく、絵画も創作の意で画面を計画し、画面における景物、或いは樹木、或いは石、土、或いは山、寺等の配置を行う。画面にものを置く場所、位置を図る。そこに、重なり合うような工夫もしているのではないだろうか。

私は「経営位置」に、蔵(隠れる)と露(現われる)という工夫は、実に深い意味示したと思う。例えば図4のような、山の後背に樹木や寺があるような位置の構図は、重なり合いの絶好な例である。

重なり合いで組み立てる特徴は、一部の図形の輪郭を中断することにある。この中断された図形が、もう一つの図形の下を通っているように見えることによって、連続するのである。そこで重なり合い、つまり、物形の重畳による空間がうまれる。重なり合うような構図、或いは物形の組み合わせにより空間をつくりだす、物象はある時には隠れ、ある時には現われる。それは画家の自由自在である。画家は宇宙の主宰である。唐詩人孟郊氏は、このような詩を残した。

「天地入胸臆。呼嵯生風雷。文章得其微。物象由我裁。」*15

訳文「天と地はわが胸に入り、わが息と共に風、雷が生じる。綺麗なる文章は微妙な物が得たはず、自然万象がわがより自由に裁ち切るんだ。」

中国詩の創作にはよく使われていた「含蓄」という手法がある。要するに、言いたいことをはっきり言わずに、何か意識的に隠して、相手に想像の余地を与え、また、隠すほど、おさえるほど、この言いたい事の意を益々深め、高める。詩歌にもよくこのような漢字が、動詞として使われている。「掩。隔。掛。蔵。隠。映。扶」等、これらの漢字を使う場合には、二つ以上のものが相手として必要となる。それらの互いの依存であり、互いの照応でもある。重なり合うような方法で物を把握し、表現するのである。

絵画には、どんな重複の場合でも、ある物形が他の物形によって部分的に覆われるが、だからといって、その覆われた物形が欠け、不完全に見えてはならない。図4のような寺は、隠れた部分が不完全に見えるが、しかし、寺自身の不完全(建物としての完整性)な形は、視覚に構成され、完全体と見ているはずである。これは視覚的に連続させるという効能は、ものの有機的統一体としての存在、しばしば知識によって再構成される。

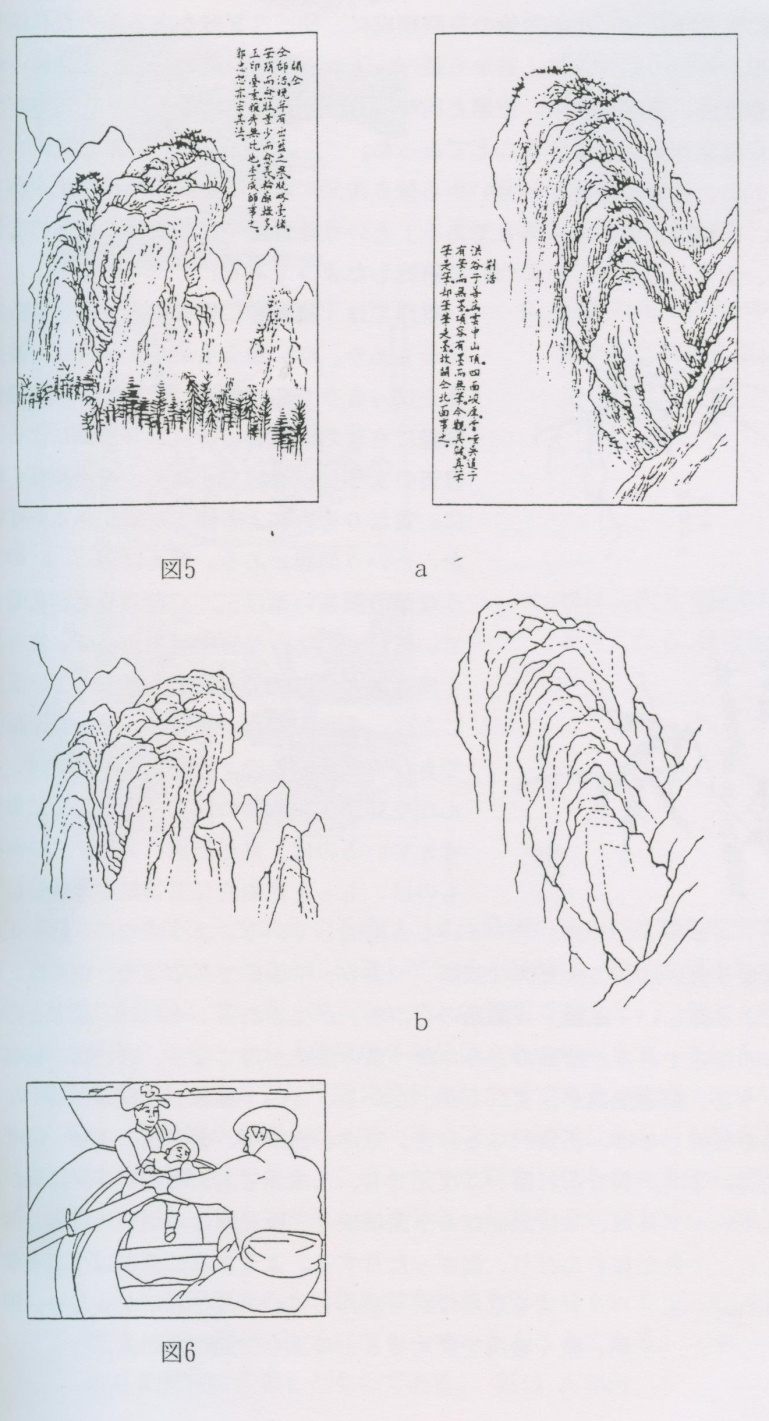

中国伝統山水画には、このような重なり合いによる空間を、視覚的に作られた作品がたくさんある。ここに(芥子園画伝)によるいくつかの例をあげる。図5.山水画だけではなく、花鳥画にも、同じような重なり合うような構成がある。例えば葉と葉の重なり合いによる前後関係、花弁と花弁の重畳による花形等。

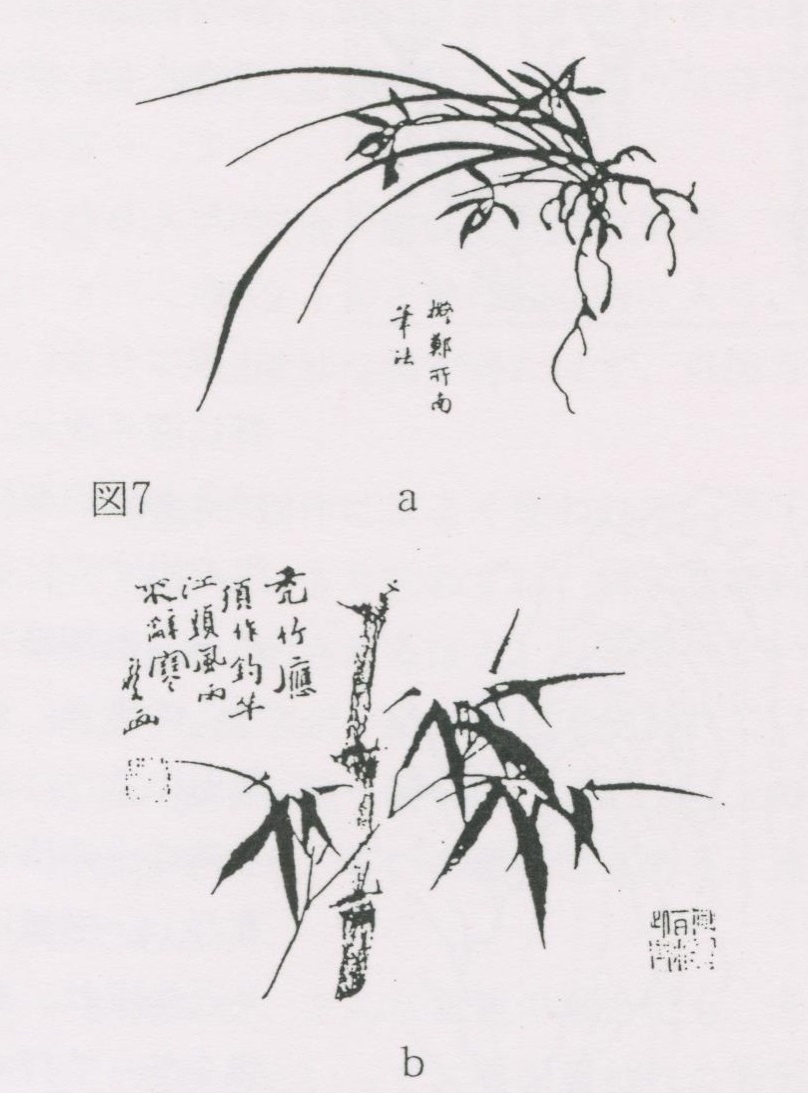

重なり合いで、空間の深さを示す唯一の例は、メリー・カサット(Mary Cassatt)の「ボートに乗ったひとびと」図6この絵のだいたいの輪郭をかいたものである。この絵にはオールを手に持った男、子供、その母、ボートのへさき、水、海岸線の順に、あらゆるものが層序をなしている。層序のそとにある帆でさえも、網によって、一定の位置が与えられている。アルンハイムは「重なり合いが、特に深さ次元におけるものの順序を生み出すのに価値ある」と指摘した。「この場合、目は飛石のように前から向こうのほうに進む」。空間は次々と生まれ、奥へ深くなって行く。ここで一つよくわかることは、透視法でなくても、奥行き、つまり、画面の空間は重畳している形から感じさせ、空間は想像のうえで強く示していることである。

重なり合いによる空間は、東洋絵画の空間構成に、独特な意味があるものと私は考えている。山形、石塊の組み立て、前から後へ、下から上へ、階段を登るように、強く前へ向かう意欲は、形が生まれ、空間と同時に深さと奥行きが感じさせ、画家が画面に物の位置を経営する、創造することであった。

アルンハイムは、これらの重なり合いから深さ次元におけるものの順序を生み出すに価値あるは、「輪郭に依存する場合である」という条件をつけた。彼の幾何的な図形の解釈にも、よくこの点のことについて研究したようである。

東洋では「輪郭線に依存する」条件にある場合もあり、ない場合もある。例えば、輪郭線をはっきりしない場合、或いは、輪郭線を朦朧にさせたい場合、特に、写意画による、書道のような没骨法で「図形」を直接描く時に、重なり合いによる深さ効果があるかないか、という問題がある。例えば図7aのような蘭の細長い葉は三、二葉ある点に重畳している。bのような竹の葉もそうで、まったく同じ濃さの墨色で、何組も重なっている。ここに、前後、深さ、奥行き、まったく説明できなくなる。このような重なり合いは、どんな空間が生まれるのか。私は、ここに思い考えているのは、東洋絵画にあるいくつかのものは、もっと前衛的な芸術観念が存在していると推測している。ようするに、図7 a,bのような重なり合いは、二次元的な空間、つまり、平面的であること。例えば、蘭の葉の交錯による美しい「鳳眼」(鳳凰の目の形)が生まれる。それは、深さとの関係はあまりない存在である。蘭葉のどちらか一葉の墨色が薄くなる、或いは、枯れている墨をつかうと、前後関係が生まれるが、しかし、この「鳳眼」の構造は弱くなってくる。模様的な美しさは、圧倒的なる存在、東洋の画家が、美を求めて第一に考えているのは間違いない。美であれば、二次元でも、三次元でも、画面の空間に奥がなくてもつくっていく。また、二次元的なる空間構成と三次元的なる空間構成も、同一の画面に現われ、それがなじんだり、混ざったりする。ようするに画家は平面と奥行きの、相互作用を、よくバランスを取りながら制作していかなければならない。図8a,b,cは同じモチーフが,置く場所を変えることにより空間が変わる。

a:二次元の林木,前景,中景,相異の位置でおかれる。

b:前景の梅,岩背後の梅,屋宇背後の梅,置かれた位置不同により,奥行きが示される。

c:松は二次元で描かれた。しかも、位置を変えたら、奥行きがつくられる。

二つの構造次元を統合するのは、東洋絵画の面白い空間存在である。つまり、二次元の平面な形は、どこかに位置していると同時に、絵に表現された三次元の空間のどこかにも位置している。アルンハイムの言葉で言うと、このような「ふたつの構造次元が統合されたとき」「絵画の各部分はふたつの形をもっている。ひとつは三次元の形であり、もうひとつは平面に投射された形である。絵画の全体は、ふたつのまったく異なった構図から成りたっている。ひとつは奥行きのある舞台上の配列で、もうひとつは平面の配列である。このふたつを綜合したものが全体の意味を構成する。」*16 ここに、アルンハイムから引用した例をそのまま写して置くことにする。

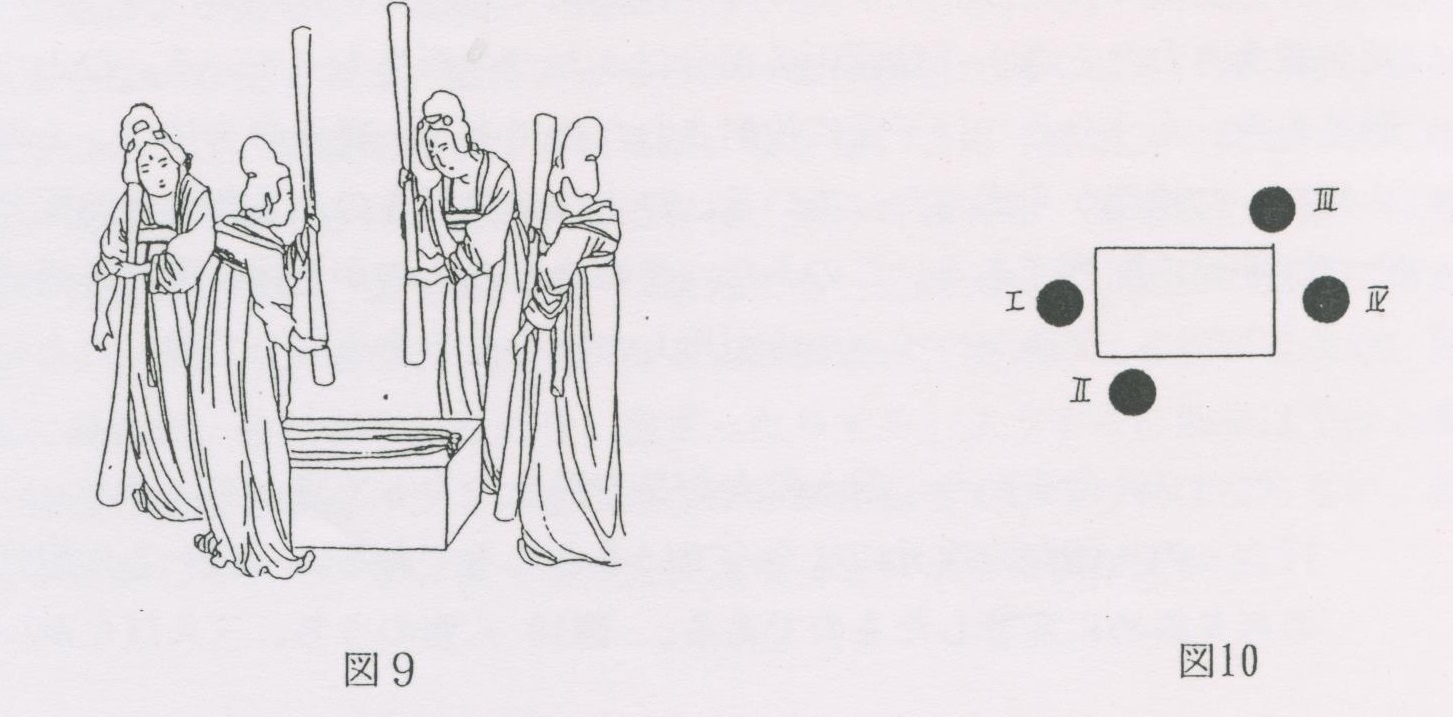

テーブルのまわりに四人の女が長方形をつくって立っているが、これは絹布を打つ人の一団が三次元にならんでいるところである。 図9この配列はテーブルの形を斜めに変容したものである。 図10人物のうち、三人はだかいにシンメトリーに向かいあっている(II、III、IV)もうひとりの女は仕事にかかろうとして、むこうをむいている。このように、四人の仲間は三角形と局外者にわかれている。 IVはすでに働いているふたりの女とこれから働こうとしているとりの女とを結びつける輪である。ふたつの暗い衣とふたつの明るい衣をつなぐ線は、長方形の仲間の対角線に一致する。ふたりの暗い人物は仲間の横の限界である。明るい人物は奥行き次元の限界である。そしてIIは前景を支配しIIIはもっとも遠くはなれている。

絵の平面の投影形態における配列はまったくちがう。女たちはテーブルのまわりを囲んではいない。ふたりはテーブルの側面に立ち、他のふたりはそれに重なりあう関係にある。いまやグループはもっとはっきりとふたつの対にわかれている。各対は重なりあうことによって密着していると同時に、あいだに空間があってはなれている。 II,III,IVの三角形のシンメトリーはなくなった。四番目の人物も、もはやはなれてはいない。それに代って、四つの月面のようなものが続いている。すなわち、Iの満月のような顔からⅢの斜めの顔をこえて、IIの横顔にいたり、さいごにほとんどかくれたIVの顔にいたるまで、デクレッセッドになっている。これは三次元構図にはないジグザグな線のむすびつきである。いまやふたりの人物(暗い)が外にあり、ふたりの人物(明るい)が中にある。これは二本の棒によってつくられた中心軸を中心とした、横のシンメトリーである。四つの頭はひらたい平行四辺形の四隅である。IとⅢは位置が高いので、他のふたつの頭を支配しているが、人物の全体を考えれば、他のふたりがIとIIIの上に重なりあっている。

対位法的に一部分はたすけあい、一部分はしりぞけあっているような、ふたつの構図構造の相互作用から、さまざまな形や意味がわきでてくる。このふたつの形態の相対的な機能をもっと詳しく研究することが望ましい。

東洋の絵画空間は、物理的な空間ではなく、精神的なスペースと考えた方がよい。物の形の位置により、形自身を生命体として、空間へ精神的参与の意識が強く、重なり合いによる空間の構成も、これのために働くことは間違いないと思う。

「中国の風景画においては、重なり合いが空間をつくっていることは、あまねく知られている。山頂や雲の相対的な位置は、そのように視覚的につくられている。山の量感は、しばしば重畳するひだやすじの骨組みによって表される。かくして、固体の複雑な蛮曲した姿は、正面の累積を基にした一種の「積分」によって得られるのである。」*11

重なり合いは、根底にある視覚的概念からずらす方法のひとつである。重なり合いはある要素(形)が背後にある他の要素(形)を部分的に隠すことである。それは一つのものの内部でも起こるし、いくつかのものが集まっている場合にも起こる。

アルンハイムがここで、はっきりと指摘した重なり合う方法は、空間、または、画面の深さ、奥行きの表現にかなり効果がある。「この効果は、実際の物理的距離とは違っていても、それを無視するほど強い。」*12

大小相異の石塊、山形、重なり合いに、下から上に向って重畳していく。図3石塊、山形はやや矩形で、二次元の平面に見えるが、いくつかの矩形を重ねて、順番に生み出すと奥行きが現われ、《芥子園画伝》によると、「石はたくさんあるはずだが、大小の石を交錯、変化の位置でおくべき」(「千石萬石不外参伍中又有小間大大間小之別」)*13 これは、石の組み立てと言っているが、実際には、石の相対的な位置を変化させ、そこで、視覚的になる空間的な意象を含ませるのかも知れない。中国古代絵画理論の中に、南北朝時代の謝赫《古画品録序》による「六法」の第五「経営位置」である。訳文は「画面を構成する上で構図を工夫すること」。*14 つまり、物をつくるのと同じく、絵画も創作の意で画面を計画し、画面における景物、或いは樹木、或いは石、土、或いは山、寺等の配置を行う。画面にものを置く場所、位置を図る。そこに、重なり合うような工夫もしているのではないだろうか。

私は「経営位置」に、蔵(隠れる)と露(現われる)という工夫は、実に深い意味示したと思う。例えば図4のような、山の後背に樹木や寺があるような位置の構図は、重なり合いの絶好な例である。

重なり合いで組み立てる特徴は、一部の図形の輪郭を中断することにある。この中断された図形が、もう一つの図形の下を通っているように見えることによって、連続するのである。そこで重なり合い、つまり、物形の重畳による空間がうまれる。重なり合うような構図、或いは物形の組み合わせにより空間をつくりだす、物象はある時には隠れ、ある時には現われる。それは画家の自由自在である。画家は宇宙の主宰である。唐詩人孟郊氏は、このような詩を残した。

「天地入胸臆。呼嵯生風雷。文章得其微。物象由我裁。」*15

訳文「天と地はわが胸に入り、わが息と共に風、雷が生じる。綺麗なる文章は微妙な物が得たはず、自然万象がわがより自由に裁ち切るんだ。」

中国詩の創作にはよく使われていた「含蓄」という手法がある。要するに、言いたいことをはっきり言わずに、何か意識的に隠して、相手に想像の余地を与え、また、隠すほど、おさえるほど、この言いたい事の意を益々深め、高める。詩歌にもよくこのような漢字が、動詞として使われている。「掩。隔。掛。蔵。隠。映。扶」等、これらの漢字を使う場合には、二つ以上のものが相手として必要となる。それらの互いの依存であり、互いの照応でもある。重なり合うような方法で物を把握し、表現するのである。

絵画には、どんな重複の場合でも、ある物形が他の物形によって部分的に覆われるが、だからといって、その覆われた物形が欠け、不完全に見えてはならない。図4のような寺は、隠れた部分が不完全に見えるが、しかし、寺自身の不完全(建物としての完整性)な形は、視覚に構成され、完全体と見ているはずである。これは視覚的に連続させるという効能は、ものの有機的統一体としての存在、しばしば知識によって再構成される。

中国伝統山水画には、このような重なり合いによる空間を、視覚的に作られた作品がたくさんある。ここに(芥子園画伝)によるいくつかの例をあげる。図5.山水画だけではなく、花鳥画にも、同じような重なり合うような構成がある。例えば葉と葉の重なり合いによる前後関係、花弁と花弁の重畳による花形等。

重なり合いで、空間の深さを示す唯一の例は、メリー・カサット(Mary Cassatt)の「ボートに乗ったひとびと」図6この絵のだいたいの輪郭をかいたものである。この絵にはオールを手に持った男、子供、その母、ボートのへさき、水、海岸線の順に、あらゆるものが層序をなしている。層序のそとにある帆でさえも、網によって、一定の位置が与えられている。アルンハイムは「重なり合いが、特に深さ次元におけるものの順序を生み出すのに価値ある」と指摘した。「この場合、目は飛石のように前から向こうのほうに進む」。空間は次々と生まれ、奥へ深くなって行く。ここで一つよくわかることは、透視法でなくても、奥行き、つまり、画面の空間は重畳している形から感じさせ、空間は想像のうえで強く示していることである。

重なり合いによる空間は、東洋絵画の空間構成に、独特な意味があるものと私は考えている。山形、石塊の組み立て、前から後へ、下から上へ、階段を登るように、強く前へ向かう意欲は、形が生まれ、空間と同時に深さと奥行きが感じさせ、画家が画面に物の位置を経営する、創造することであった。

アルンハイムは、これらの重なり合いから深さ次元におけるものの順序を生み出すに価値あるは、「輪郭に依存する場合である」という条件をつけた。彼の幾何的な図形の解釈にも、よくこの点のことについて研究したようである。

東洋では「輪郭線に依存する」条件にある場合もあり、ない場合もある。例えば、輪郭線をはっきりしない場合、或いは、輪郭線を朦朧にさせたい場合、特に、写意画による、書道のような没骨法で「図形」を直接描く時に、重なり合いによる深さ効果があるかないか、という問題がある。例えば図7aのような蘭の細長い葉は三、二葉ある点に重畳している。bのような竹の葉もそうで、まったく同じ濃さの墨色で、何組も重なっている。ここに、前後、深さ、奥行き、まったく説明できなくなる。このような重なり合いは、どんな空間が生まれるのか。私は、ここに思い考えているのは、東洋絵画にあるいくつかのものは、もっと前衛的な芸術観念が存在していると推測している。ようするに、図7 a,bのような重なり合いは、二次元的な空間、つまり、平面的であること。例えば、蘭の葉の交錯による美しい「鳳眼」(鳳凰の目の形)が生まれる。それは、深さとの関係はあまりない存在である。蘭葉のどちらか一葉の墨色が薄くなる、或いは、枯れている墨をつかうと、前後関係が生まれるが、しかし、この「鳳眼」の構造は弱くなってくる。模様的な美しさは、圧倒的なる存在、東洋の画家が、美を求めて第一に考えているのは間違いない。美であれば、二次元でも、三次元でも、画面の空間に奥がなくてもつくっていく。また、二次元的なる空間構成と三次元的なる空間構成も、同一の画面に現われ、それがなじんだり、混ざったりする。ようするに画家は平面と奥行きの、相互作用を、よくバランスを取りながら制作していかなければならない。図8a,b,cは同じモチーフが,置く場所を変えることにより空間が変わる。

a:二次元の林木,前景,中景,相異の位置でおかれる。

b:前景の梅,岩背後の梅,屋宇背後の梅,置かれた位置不同により,奥行きが示される。

c:松は二次元で描かれた。しかも、位置を変えたら、奥行きがつくられる。

二つの構造次元を統合するのは、東洋絵画の面白い空間存在である。つまり、二次元の平面な形は、どこかに位置していると同時に、絵に表現された三次元の空間のどこかにも位置している。アルンハイムの言葉で言うと、このような「ふたつの構造次元が統合されたとき」「絵画の各部分はふたつの形をもっている。ひとつは三次元の形であり、もうひとつは平面に投射された形である。絵画の全体は、ふたつのまったく異なった構図から成りたっている。ひとつは奥行きのある舞台上の配列で、もうひとつは平面の配列である。このふたつを綜合したものが全体の意味を構成する。」*16 ここに、アルンハイムから引用した例をそのまま写して置くことにする。

テーブルのまわりに四人の女が長方形をつくって立っているが、これは絹布を打つ人の一団が三次元にならんでいるところである。 図9この配列はテーブルの形を斜めに変容したものである。 図10人物のうち、三人はだかいにシンメトリーに向かいあっている(II、III、IV)もうひとりの女は仕事にかかろうとして、むこうをむいている。このように、四人の仲間は三角形と局外者にわかれている。 IVはすでに働いているふたりの女とこれから働こうとしているとりの女とを結びつける輪である。ふたつの暗い衣とふたつの明るい衣をつなぐ線は、長方形の仲間の対角線に一致する。ふたりの暗い人物は仲間の横の限界である。明るい人物は奥行き次元の限界である。そしてIIは前景を支配しIIIはもっとも遠くはなれている。

絵の平面の投影形態における配列はまったくちがう。女たちはテーブルのまわりを囲んではいない。ふたりはテーブルの側面に立ち、他のふたりはそれに重なりあう関係にある。いまやグループはもっとはっきりとふたつの対にわかれている。各対は重なりあうことによって密着していると同時に、あいだに空間があってはなれている。 II,III,IVの三角形のシンメトリーはなくなった。四番目の人物も、もはやはなれてはいない。それに代って、四つの月面のようなものが続いている。すなわち、Iの満月のような顔からⅢの斜めの顔をこえて、IIの横顔にいたり、さいごにほとんどかくれたIVの顔にいたるまで、デクレッセッドになっている。これは三次元構図にはないジグザグな線のむすびつきである。いまやふたりの人物(暗い)が外にあり、ふたりの人物(明るい)が中にある。これは二本の棒によってつくられた中心軸を中心とした、横のシンメトリーである。四つの頭はひらたい平行四辺形の四隅である。IとⅢは位置が高いので、他のふたつの頭を支配しているが、人物の全体を考えれば、他のふたりがIとIIIの上に重なりあっている。

対位法的に一部分はたすけあい、一部分はしりぞけあっているような、ふたつの構図構造の相互作用から、さまざまな形や意味がわきでてくる。このふたつの形態の相対的な機能をもっと詳しく研究することが望ましい。

東洋の絵画空間は、物理的な空間ではなく、精神的なスペースと考えた方がよい。物の形の位置により、形自身を生命体として、空間へ精神的参与の意識が強く、重なり合いによる空間の構成も、これのために働くことは間違いないと思う。

「間」の空間構成

物の形と形の間を意識的にあける、つまり画面の図形と図形との間に、空間をつくる。それは、単なる「あき」ではなく、画面の空間構成に深くかかわりがある、東洋伝統絵画の空間構成のひとつであると考える。

前節で、重なり合いという空間構成を論じ、ひとつの図形の単位が、隣の図形の単位を妨げるとする。妨げられた図形の一部の輪郭線は中断され、その中断された図形が上に乗せている図形の下を通っているように見える。即ち、隠れた図形は、自身の完整性、連続性を求める緊張感がある「力」の存在かおる。しかし、中断された図形が手前の図形の背後を通って、連続的に完成するという印象はどんなに強くても、中断は常に存在し、見えるものである。

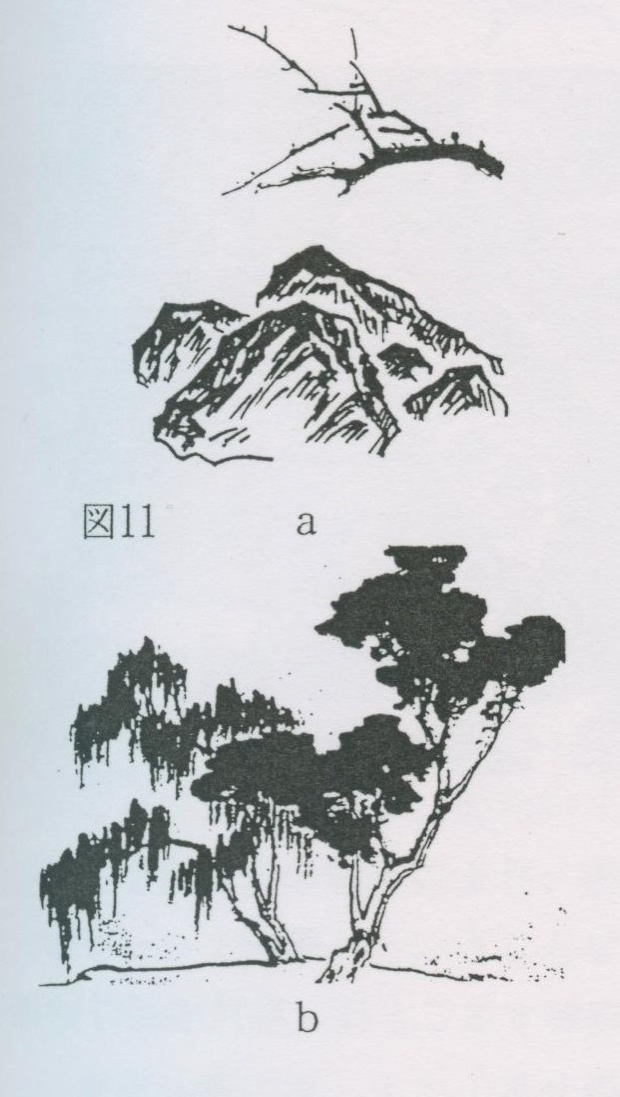

「間」というのは、この緊張の間のことと思える。図11 a,b白い部分は「間」とみて考える。どんな図形も自分独特的な構成がある。物の隣に物がある。これを分けて示すのには、いろいろな方法がある。明暗法によると図12aはbとは違うが、同じ効果かある。ここで、・図bの前の石と後の石の間に注目して欲しい。これが、私のいう「間」である。

「間」は間隔、物と物の間を示す漢字である。二つの扉の間から、月光が入るという、もとの意味を拡げれば、間は空白としての存在である。それは東洋絵画の空間構成の方法の一つである。例えば、出光美術館が所有している《四季花木図》屏風(左隻) 図13の左の中部に描かれた「土坡」は、やや斜めの形になっており、この「土坡」の前の部分と後の部分の間があいている。

また、金剛寺が所有している《日月山水図》屏風右隻の山と山の重なり合いにも同じような表現があった。図14。

画面の奥行きを増進する要因はいくつかあるが、それらに共通するものは何であろうか。私は「間」であると考える(または間隔ともいう)。間隔を作り上げ、奥行きの知覚における基本的な東洋の空間構成と、その重要性を理解することは、現代の東洋絵画に関わる我々には、もっとも大事なことだと考える。

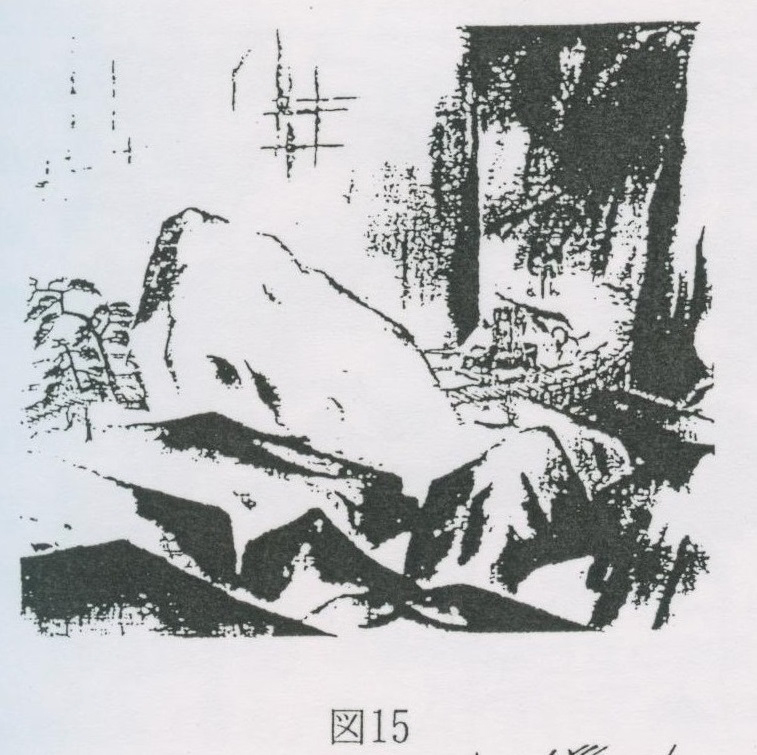

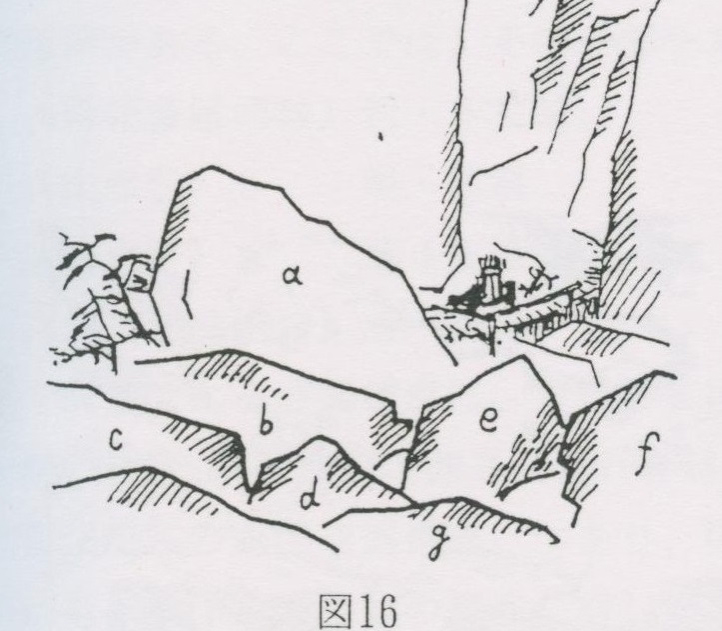

東洋絵画における空間は「相生相滅」であるのだが、それは「無」という空間と一致したものである。つまり、物の形の存在により空間が生れ、物の形と形との空間では絵画において、同じ視覚的効果がある。Aの形とBの形の存在、AとBの間か生じ、空間が生まれる。これは、弁証法的な対立の統一での関係である。互いに依存、互いに照応、互い侵入、分離、ここでAとBの生まれによりAとBの空間が生まれる。図15は、横山大観の描いた《生々流転》の部分である。図16 a の岩石の下部に薄くなる岩肌、これはbとaの間を示す方法である。bとcも同じ処理手法で、cからb、bからaの間隔による勾配的な奥行きを深めることになった。図形の下部に対して、意識的に薄まり、或いは、空白の「間」を作ったと思われる。形の不規則と、岩形の大きさとはまったく無視した空間配列である。(西洋絵画三次元空間視覚の勾配は、前から後へ物形はやや小さくなる漸次的減少と規則された)後にあった大きな岩石aは、大きくなっても、奥の方に置かれたと視覚の像を示したのである。これは「間」の働きによる空間であること。私は、この人為的に作った各岩の空間配布は「間」の妙用で、観客に、距離的なる視覚体の空間存在を明瞭に示したと思う。このような空間構成は、かつて、西洋の現代芸術にも、よく使われていることである。

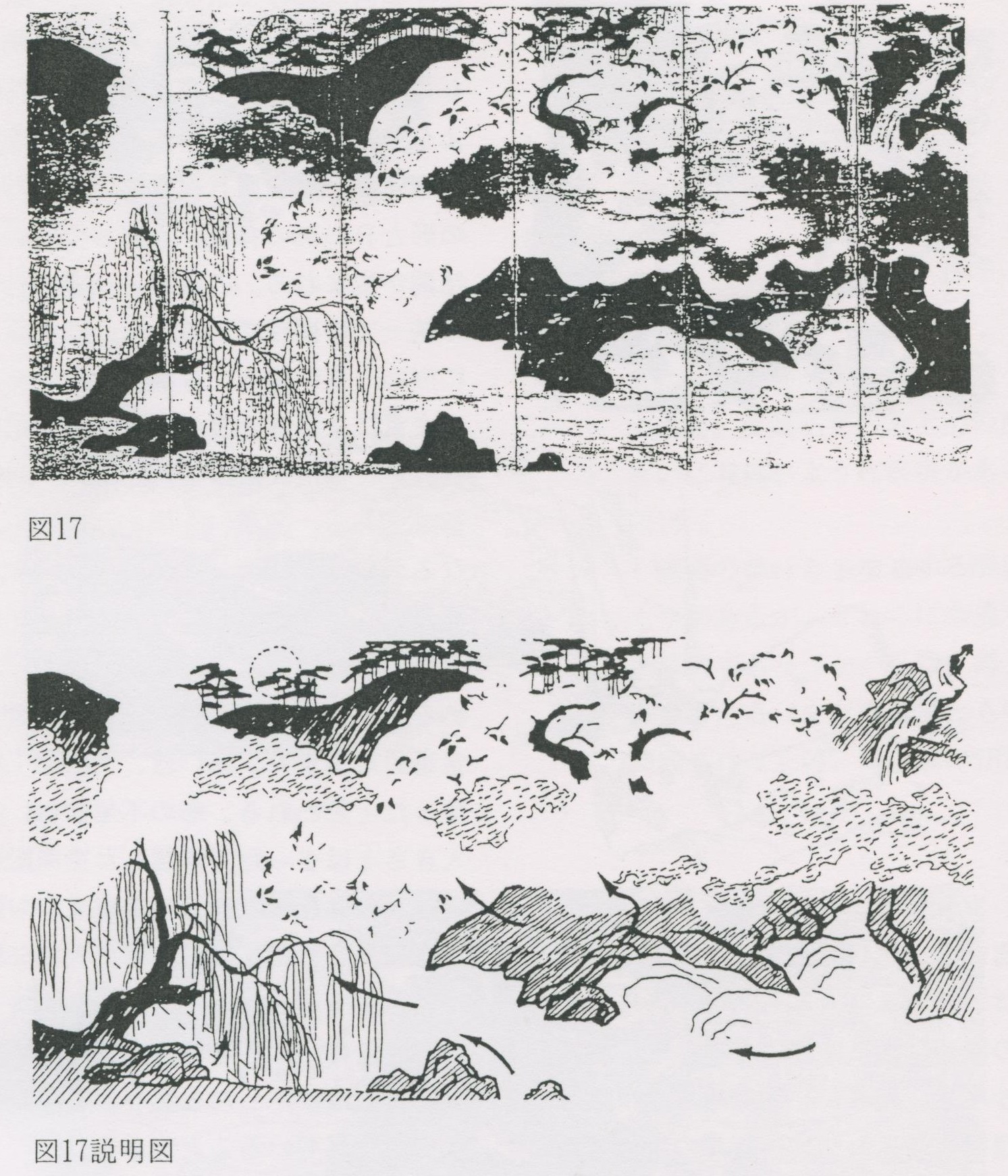

図形と図形の間隔(図形と図形が重なり合う、その場所に空白をあける)による、強い奥行き効果が現れていることは、上に述べた通りである。それ以外にも「間」としての空間表現はさまざまである。東京国立博物館収蔵の屏風画〈日月山水図》に図17、描かれた図形、柳・岩・山・桜・滝・日・松・川のモチーフは、画面全体に満にしてあるが、しかし、面白い「間」、金・銀箔による「金雲」「銀雲」で妙な「間」を、空間分割の働きにより、画面空間が生き生きとした「空霊」的な意境をつくり、モチーフ「満載」ということなく、みせどころだけを取り入れた素晴しい空間の作り上げであった。

東洋絵画には、よく「見せ場」「見どころ」と言い、山にしても、岩石にしても、樹木に対しても、足から頭まで全部画面に充満させることは、あまりよい評判でい。つまり、「物像はわれより裁つ」(物像由我裁)*17 ここに簡潔の芸術規則にも使われているが、省略、変形、誇張、等は別にして、画面空間を裁ち切るような「間」の存在は決して無視してはならない。細い「柳糸」に「嫩柳葉」は、きらき・輝いている背景にある金箔によって、もっと細く柔らかく線的な韻律を感じ、焼緑青と海老茶のような濃い柳の樹身は「婀娜多姿」、中景に描かれた桜の樹身は、銀雲に隠れたり、露出したり、まるで少女が踊っているひらひらの姿が、天国の祥雲に囲まれ、一段生機盎然な動態である。これと対比して、下部の岩石は、やや黒っぽく安定した重い形にし、下の川の流れと、上の桜の曲線に力強くおさえていた。右上の岩間に滝が斜めに流れ、左下の方へ川に注入する。左への流れが更に進むと、金箔で作られた斜橋にぶつかり自然に左の上へ目線が動く。そこで画面の一番奥である山頂に、松、お日様、このようなドラマチックな空間構成をした。このような複雑な画面空間構成は、「間」の働きはなくてはならない存在であることがよくわかるだろう。

「間」の存在は、画家が自由自在に裁断をする、はさみを持つように想像してよいのではないだろうか。空間に置かれた図形と図形の転換のきっかけ、不合理、不自然なるモチーフを合理化させ、自然化させ、新たな視覚を画面に組み合せる、それは西洋にはない。

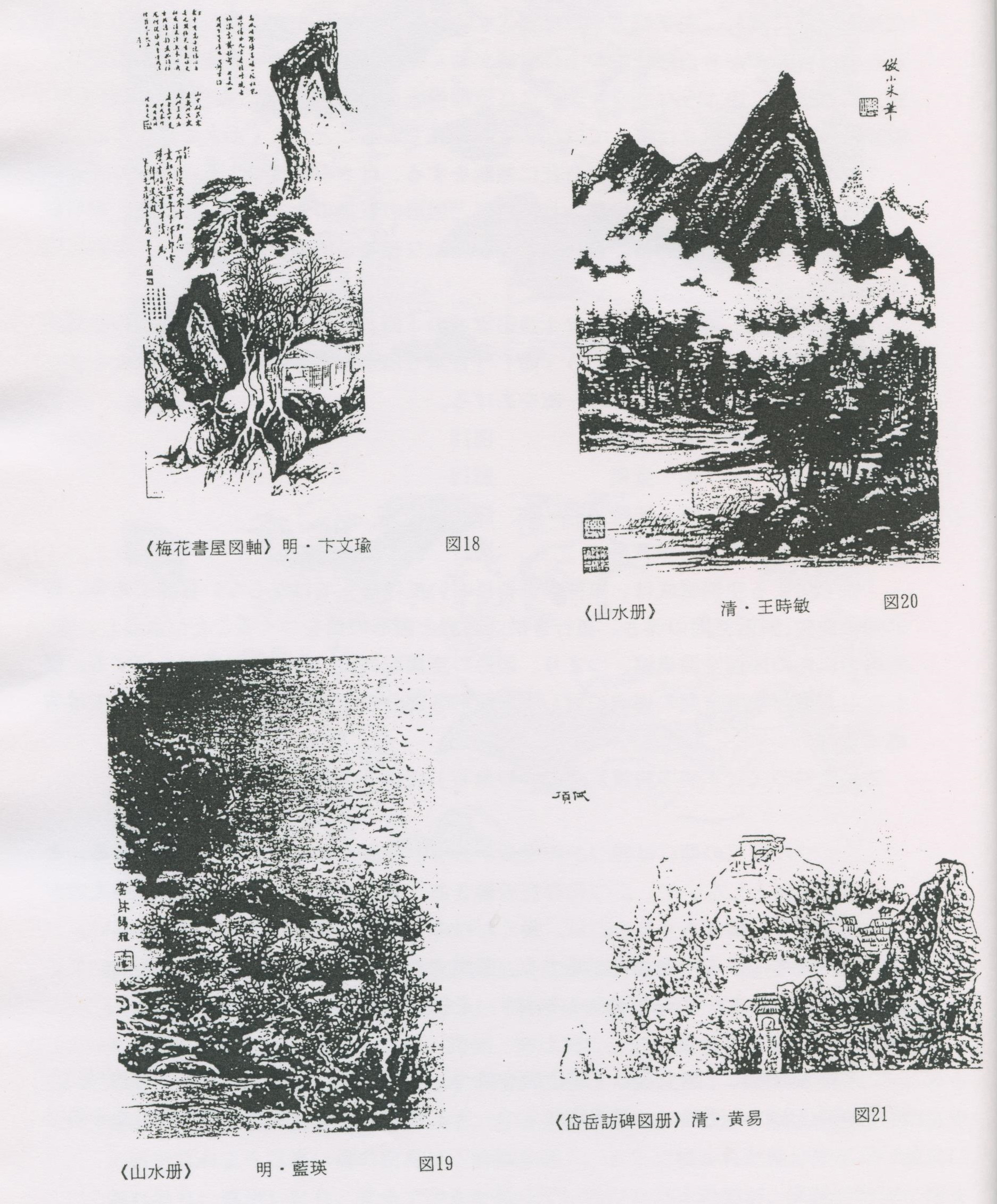

《日月山水図》の屏風のような「金銀雲」の「間」の手法ではなく、中国の水墨山水画にも「留白」「空白」という「間」(日本では余白ともいう)があり、たくさんの作例がある。ここでは、その一部をあげる。

〈梅花書屋図軸》 明・卞文喩 図18

《山水珊》 明・藍瑛 図19

《山水萌》 清・王時敏 図20

《岱岳訪碑図珊》 清・黄易 図21

「間」による空間構成は、東洋の芸術においてはなくてはならない存在である。物の形の前後、画面空間の深さ、奥行きに(図形と図形の間をつくることによる)、また自由自在の画面空間構成、つまり、図形の空間配列に、積極的な役割を演ずる。ほかにも、東洋絵画空間の構成に対して、図形各部分の空間配列等あるが、ここでは省略する。

吉村貞司の《日本美の特質》「二つの飛石」に、このような話があった。

「二つの飛石の間には幾つかの空間がある。空間とはなにもないことである。その無を無としないで、二つの存在の働きあう場とする。ここに、余白の考え方が成立する。働きあうためには、働くだけの力がこもっていなければならない。前点の中に後点の働きを意識する。意識することは、無なる空間をつんざいて、後点まで働きかける意識のエネルギーを持つことである。」*63

この飛石の間に「無」としての空間を持つ、しかしそれは働きのある「場」である。東洋美術における空間は、精神的なスペースとして、画家の造形を通じ演出する場である。

前節で、重なり合いという空間構成を論じ、ひとつの図形の単位が、隣の図形の単位を妨げるとする。妨げられた図形の一部の輪郭線は中断され、その中断された図形が上に乗せている図形の下を通っているように見える。即ち、隠れた図形は、自身の完整性、連続性を求める緊張感がある「力」の存在かおる。しかし、中断された図形が手前の図形の背後を通って、連続的に完成するという印象はどんなに強くても、中断は常に存在し、見えるものである。

「間」というのは、この緊張の間のことと思える。図11 a,b白い部分は「間」とみて考える。どんな図形も自分独特的な構成がある。物の隣に物がある。これを分けて示すのには、いろいろな方法がある。明暗法によると図12aはbとは違うが、同じ効果かある。ここで、・図bの前の石と後の石の間に注目して欲しい。これが、私のいう「間」である。

「間」は間隔、物と物の間を示す漢字である。二つの扉の間から、月光が入るという、もとの意味を拡げれば、間は空白としての存在である。それは東洋絵画の空間構成の方法の一つである。例えば、出光美術館が所有している《四季花木図》屏風(左隻) 図13の左の中部に描かれた「土坡」は、やや斜めの形になっており、この「土坡」の前の部分と後の部分の間があいている。

また、金剛寺が所有している《日月山水図》屏風右隻の山と山の重なり合いにも同じような表現があった。図14。

画面の奥行きを増進する要因はいくつかあるが、それらに共通するものは何であろうか。私は「間」であると考える(または間隔ともいう)。間隔を作り上げ、奥行きの知覚における基本的な東洋の空間構成と、その重要性を理解することは、現代の東洋絵画に関わる我々には、もっとも大事なことだと考える。

東洋絵画における空間は「相生相滅」であるのだが、それは「無」という空間と一致したものである。つまり、物の形の存在により空間が生れ、物の形と形との空間では絵画において、同じ視覚的効果がある。Aの形とBの形の存在、AとBの間か生じ、空間が生まれる。これは、弁証法的な対立の統一での関係である。互いに依存、互いに照応、互い侵入、分離、ここでAとBの生まれによりAとBの空間が生まれる。図15は、横山大観の描いた《生々流転》の部分である。図16 a の岩石の下部に薄くなる岩肌、これはbとaの間を示す方法である。bとcも同じ処理手法で、cからb、bからaの間隔による勾配的な奥行きを深めることになった。図形の下部に対して、意識的に薄まり、或いは、空白の「間」を作ったと思われる。形の不規則と、岩形の大きさとはまったく無視した空間配列である。(西洋絵画三次元空間視覚の勾配は、前から後へ物形はやや小さくなる漸次的減少と規則された)後にあった大きな岩石aは、大きくなっても、奥の方に置かれたと視覚の像を示したのである。これは「間」の働きによる空間であること。私は、この人為的に作った各岩の空間配布は「間」の妙用で、観客に、距離的なる視覚体の空間存在を明瞭に示したと思う。このような空間構成は、かつて、西洋の現代芸術にも、よく使われていることである。

図形と図形の間隔(図形と図形が重なり合う、その場所に空白をあける)による、強い奥行き効果が現れていることは、上に述べた通りである。それ以外にも「間」としての空間表現はさまざまである。東京国立博物館収蔵の屏風画〈日月山水図》に図17、描かれた図形、柳・岩・山・桜・滝・日・松・川のモチーフは、画面全体に満にしてあるが、しかし、面白い「間」、金・銀箔による「金雲」「銀雲」で妙な「間」を、空間分割の働きにより、画面空間が生き生きとした「空霊」的な意境をつくり、モチーフ「満載」ということなく、みせどころだけを取り入れた素晴しい空間の作り上げであった。

図17説明図

東洋絵画には、よく「見せ場」「見どころ」と言い、山にしても、岩石にしても、樹木に対しても、足から頭まで全部画面に充満させることは、あまりよい評判でい。つまり、「物像はわれより裁つ」(物像由我裁)*17 ここに簡潔の芸術規則にも使われているが、省略、変形、誇張、等は別にして、画面空間を裁ち切るような「間」の存在は決して無視してはならない。細い「柳糸」に「嫩柳葉」は、きらき・輝いている背景にある金箔によって、もっと細く柔らかく線的な韻律を感じ、焼緑青と海老茶のような濃い柳の樹身は「婀娜多姿」、中景に描かれた桜の樹身は、銀雲に隠れたり、露出したり、まるで少女が踊っているひらひらの姿が、天国の祥雲に囲まれ、一段生機盎然な動態である。これと対比して、下部の岩石は、やや黒っぽく安定した重い形にし、下の川の流れと、上の桜の曲線に力強くおさえていた。右上の岩間に滝が斜めに流れ、左下の方へ川に注入する。左への流れが更に進むと、金箔で作られた斜橋にぶつかり自然に左の上へ目線が動く。そこで画面の一番奥である山頂に、松、お日様、このようなドラマチックな空間構成をした。このような複雑な画面空間構成は、「間」の働きはなくてはならない存在であることがよくわかるだろう。

「間」の存在は、画家が自由自在に裁断をする、はさみを持つように想像してよいのではないだろうか。空間に置かれた図形と図形の転換のきっかけ、不合理、不自然なるモチーフを合理化させ、自然化させ、新たな視覚を画面に組み合せる、それは西洋にはない。

《日月山水図》の屏風のような「金銀雲」の「間」の手法ではなく、中国の水墨山水画にも「留白」「空白」という「間」(日本では余白ともいう)があり、たくさんの作例がある。ここでは、その一部をあげる。

〈梅花書屋図軸》 明・卞文喩 図18

《山水珊》 明・藍瑛 図19

《山水萌》 清・王時敏 図20

《岱岳訪碑図珊》 清・黄易 図21

「間」による空間構成は、東洋の芸術においてはなくてはならない存在である。物の形の前後、画面空間の深さ、奥行きに(図形と図形の間をつくることによる)、また自由自在の画面空間構成、つまり、図形の空間配列に、積極的な役割を演ずる。ほかにも、東洋絵画空間の構成に対して、図形各部分の空間配列等あるが、ここでは省略する。

吉村貞司の《日本美の特質》「二つの飛石」に、このような話があった。

「二つの飛石の間には幾つかの空間がある。空間とはなにもないことである。その無を無としないで、二つの存在の働きあう場とする。ここに、余白の考え方が成立する。働きあうためには、働くだけの力がこもっていなければならない。前点の中に後点の働きを意識する。意識することは、無なる空間をつんざいて、後点まで働きかける意識のエネルギーを持つことである。」*63

この飛石の間に「無」としての空間を持つ、しかしそれは働きのある「場」である。東洋美術における空間は、精神的なスペースとして、画家の造形を通じ演出する場である。

変形と空間

「且夫崑崙山之大。瞳子之小。迫目以寸。則其形莫覩。廻以数里。則可囲於寸眸。誠由去之稍濶。則其見弥小。今張絹素以遠映。則崑崙之形可囲於方寸之内。竪劃三寸。当千仭之高。横墨数尺。体百里之遠。是以観画図者。徒患類之不巧。不以制小而累其似。此自然之勢。」

《画山水序》 宗炳著

訳文

そもそも崑崙山は非常に大きく、目の瞳孔は非常に小さい。従って、山との距離が近ければ、その全貌をしっかりとらえることはできない。しかし、山から何里も離れてこれを見ると、山は小さな瞳孔のなかにかこまれる。山から離れるにしたがって山はどんどん小さくなる。いま私か絹の画布をひろげ、はるか遠景を描くと、崑崙山でさえも、一寸四方の空間のなかにかこむことが出来るのだ。三寸の垂直線が、千仭の高さに相当することもある。わずか数尺の墨の水平線は、百里もの距離を表現する。それゆえ、絵を鑑賞するにあたっては対象に似ているかどうかの写実の巧みさだけを問題にしているが、画中の大きさが小さいからといって写実が下手だとは考えないのだ。それが自然のなりゆきというものである。*18

マイケルの話によると、中国の画家の目に見える自然の姿は、実は「道」の働きが表面に現れたものであり、画家にはそれを感知する力がとくに与えられ、さらには、自然の中に体現された宇宙の活力をそっくりそのまま画面に移しかえる能力があたえられているという思想である。かくして、たとえ絵に描かれたかたちではあっても、画家が自然のなかで得た視覚的・心理的な経験と一致するならば、「道」を感得することができるのである。さらに、マイケルは、セザンヌの「自然とあい対したときにおぼえる強い感興」つまり、セザンヌの面と形と色彩によって喚起される純粋な視覚的感興に対して、東洋画家たちは「その同じ形でも、より高次の、すべてを包みこむ真理が目に見える姿になったものであることを、本能的に感じとっていたからである。言いかえれば、ことばこそは、肉体的ではなく、生きている自然をつくったのである。」*19 生きている自然をつくるのは、東洋絵画の根本なる出発点であった。画家は自然から得た直感的な体験を、かたちという象徴的な言語に移しかえるのであった。ここで直感的な体験とその図形なるかたちーー象徴的な言語、どういうふうに創作されたかは興味深いものであった。森羅萬象の大自然をすべて画面に写すべきではない。

一寸四方の空間のなかにかこむことが、変形した自然である。画家のつくった絵画言語である。円山四条派の代表者である長谷川等伯の《松林図》は、このような変形による画である。図22 長鋒の硬毫筆で描かれたと思うが、かなりのスピードで、韻律による松葉の針形を一気に描きだしたように感じる。ときには、筆の毛を破ったままで、またあるときには上から下へ、下から上へと、自由自在な筆の動きで、等伯の「心象なる松」「胸の中の松」を描いたのである。これは自然とは違う、しかし、自然である。この変形した松の葉は、われわれが自然で見た松より、はるかに超越した永恒なる松の形である。つまり、「変相還元」である。ここで一つ注意して欲しいのは、変形した松とこの画の空間構成の関係のことである。

東洋絵画には「変形」と空間、奥行き、画面の深さとのかかわりがある。ようするに、描かれた物形の変形と、画面空間が同時である。等伯の《松林図》では朝霧にかすんでいる。この「霧」は松の形の変形によって、描き出されたものである。「霧」は一筆も描かず、この変形した松により霧が生まれてきた。松という図形の変形により「霧中松の空間」が同時に現れる。松がなかったら、周囲の空間は、紙のままである。松があったからこそ紙の空白が霧に生まれ変わったように見えてくる。

空間的な枠ぐみは、われわれが見るものによってつくられる。だから画面空間の存在、或いは、どのような存在、奥行き、等に描かれたものの変形によるこの空間は自然に観者に感じさせる。それは東洋的な考え方かも知れない。物の形は、前にある形と、やや遠くにある形、そしてさらに遠くにある形と、位置の違いで描き分けていることは、東洋の伝統絵画の空間を示す一つの方法だと私は考る。

図22

「遠人無目。遠樹無枝。遠山無石。遠山無皴、隠隠如眉。遠水無波。高与雲斉」「遠者疎平。近者高密」《王維・山水論》*20

「遠岫与雲容相接。 遥天共水色交光。」‥‥‥「遠山須要低排。近樹惟宜抜迸。」

《山水論》 唐王維著 *21

訳文

「遠い場所にいる人は、目(鼻、口も)がない、遠くにある樹木は枝がない遠山は石がない、ぼんやりしている容貌である。遠い水には波がない、更に遠くなると雲と一緒になる。‥‥‥

遠くにあるものは、疎らで平らなように、近くにあるものは、綢密で、高低がはっきりする。」

「遠山は雲と相接する、遠くなる空は水と一緒、光を交融」.‥

「遠山は低く横臥ように、近い樹木の枝は元気で立てるように」

以上のような画論は、まだまだたくさんあると思われる。画家によって、物象の表現方法はさまざまである。これらに述べていることは、実際にわれわれが実物をみるとき、人間の眼の物理的なる限りによって、物の姿、かたちは変形、変貌し歪んでいることを指摘したのだと思われる。また画面に、ある特定な空間位置による変形をさせ、その物形は変形した形で、空間の位置を示す働きをさせるという、空間による変形とも思う。つまり、物形の形が空間的次元の関係について、変化をおこしたといってよいのである。

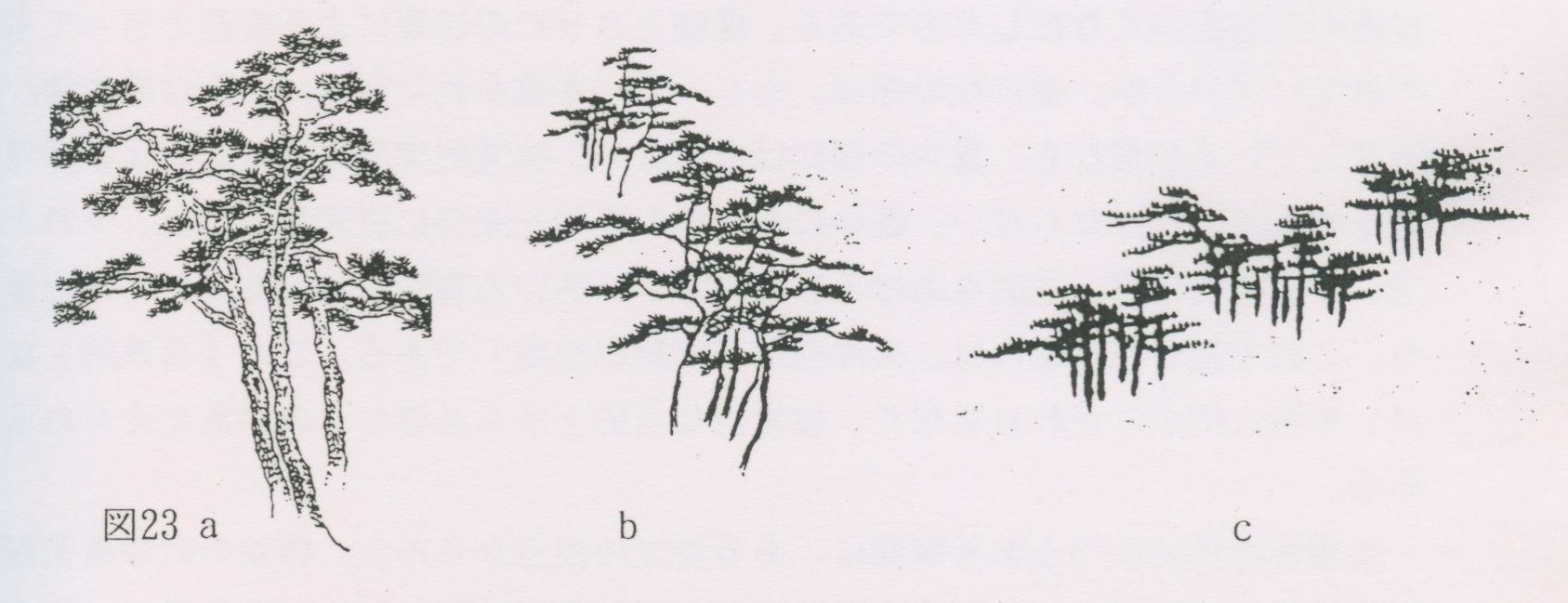

ここで《芥子園画伝》に様式化された、ある松の三つの形を例にして研究していくことにする。この図でみたとおり、図23 a, b,cでaは、枝と樹幹や枝からでる松の葉等は、はっきりと描かれており、松葉は扇形をしている(それも変形)。この装飾的にそろえているような表現は、近くにある、つまり、画面の前景にある(近くで見た松の印象が起こさせる)。bの松は、やや省略したような感じがする。樹幹から枝、枝から松葉のつながりは、はっきりみえない、意識的に不明快につくったと忌われる。そして扇形の松葉形も一つ一つはっきせず、横一列のような枝の上にある。それは中景か、または、ある距離から離れた場所で見た松の表情である。cは、樹幹と枝はただ縦と横の線に見える。松葉は扇形の形は完全に失ってしまい、点々の筆致だけで表現された。それは遠景の松だと思わせる。このa.b.c.は同じ松を表現しようとしても、松の形を変化させながら空間をつくりだしたのである。つまり視覚対象の形にある省略、簡潔等手法により空間を持たせるようにさせたのである。aとlbとcの松は、持っている空間が違う。しかし、a.b.c.互いの共通点はいくつか残っている。同じ松というイメージにはかわりがないのである。

変形による空間、または空間による変形、東洋絵画の伝統には変形の自由により空間をつくる。画家が形、また形からの空間を支配する絶対的なる力がよくわかるだろう。

次に、変形に伴う筆意の変化にも、空間つくりにはたらきがある。さきほどのaとbとcは、形が変っただけのものではなく、この形の変ったと同時に、筆の使い方、即ち、運筆も変らなければならない。aの扇形松葉は、一つ一つ一筆一筆はっきり描かれた。一組、またいくつかの組み合せにも、しっかりした形である。bになると、特にcになると、このような筆意には、遠松にはなれない。

東洋絵画の形は、すべて筆でかかれたものであるから、どんな運筆でどんな形が生まれるか、全て意志で決まる。長谷川等伯の《松林図》に、かすれた墨とそのタッチは霧中の松をつくりだしたのである。朦朧とさせたのは筆による変形と言ってもいいではないだろうか。逆に松の葉は、もし一本一本描かれた扇形、または輪形等、はっきりしている松葉なら、霧中の松には合わない。視覚的変形は知覚的および表現的要因を考えなければならない。霧中にある松の表現を充分に研究すること、それと筆の運び、表現の仕組、空間をあける、配列等、いろいろ冒険的な行為があったと思われる。これで描かれたものは、東洋的な「実物に忠実」である。この「写実的」なものは、実物に何のこだわりもなく、視覚的な目的上から必要なものがあたえられるのである。

芸術的表現はふつうある瞬間に、ある特定の視点からみた、特定の対象を基礎にして行われる。しかし、絵画的表現は知覚の機械的模写ではない。それは、一定の媒体の特性をつかむこと、いろいろな角度から、日にちをかけて、春夏秋冬と媒体にある構造的特質をみつけ、それを画家自身のからだに「融合」させ、或いは、「純粋な感興」に喚起され、ついに視覚の構造的特質を表現することである。同じ山水岩石、雲、樹木とはいえ、春夏秋冬では違いがある。

曾つて、宋朝の画家郭煕は著書《林泉高致》の中で、次のように語った。

「真山水之川谷。遠望之以取其勢。近看之以取其質。真山水之雲気。四時不同。春融恰。夏蓊鬱。秋疎薄。冬黯淡。尽見其大象。而不為斬刻之形。則雲気之態度活矣。」

訳文 真山水の川谷は、これを遠望して以てその勢を取り、これを近看して以てその質を取る。真山水の雲気は、四時同じからず、春は融恰、夏は蓊鬱、秋は疎薄疎、冬は黯淡たり。尽くその大象を見はし、斬刻の形をなさざれば、すなはち雲気の態度活きん。*22

遠望の山と近看の山、形勢とりと素質を取る。雲も四季によって異なる。ここで郭煕が語ったのは、四季により雲の変形とみてよいのではないだろうか。

春はなごやかに、夏は盛んに、秋はうすく、冬は暗い、物象一一雲は物理的構造は変ってはいないが、人間がここで感じた雲は変ったものである。絵画にそれを視覚の図形にすると、変った雲が生れる。視覚体は空間を持つ意味で、置かれた位置でその周囲の空間が生れ変る。また視覚体は、時間を持つ意味で、春、夏、秋、冬と不同なる形に変る。それは東洋伝統美術による変形と空間、「春夏秋冬」は筆で生れるのだ。

(「春夏秋冬、生於筆底」王維語*23)

《画山水序》 宗炳著

訳文

そもそも崑崙山は非常に大きく、目の瞳孔は非常に小さい。従って、山との距離が近ければ、その全貌をしっかりとらえることはできない。しかし、山から何里も離れてこれを見ると、山は小さな瞳孔のなかにかこまれる。山から離れるにしたがって山はどんどん小さくなる。いま私か絹の画布をひろげ、はるか遠景を描くと、崑崙山でさえも、一寸四方の空間のなかにかこむことが出来るのだ。三寸の垂直線が、千仭の高さに相当することもある。わずか数尺の墨の水平線は、百里もの距離を表現する。それゆえ、絵を鑑賞するにあたっては対象に似ているかどうかの写実の巧みさだけを問題にしているが、画中の大きさが小さいからといって写実が下手だとは考えないのだ。それが自然のなりゆきというものである。*18

マイケルの話によると、中国の画家の目に見える自然の姿は、実は「道」の働きが表面に現れたものであり、画家にはそれを感知する力がとくに与えられ、さらには、自然の中に体現された宇宙の活力をそっくりそのまま画面に移しかえる能力があたえられているという思想である。かくして、たとえ絵に描かれたかたちではあっても、画家が自然のなかで得た視覚的・心理的な経験と一致するならば、「道」を感得することができるのである。さらに、マイケルは、セザンヌの「自然とあい対したときにおぼえる強い感興」つまり、セザンヌの面と形と色彩によって喚起される純粋な視覚的感興に対して、東洋画家たちは「その同じ形でも、より高次の、すべてを包みこむ真理が目に見える姿になったものであることを、本能的に感じとっていたからである。言いかえれば、ことばこそは、肉体的ではなく、生きている自然をつくったのである。」*19 生きている自然をつくるのは、東洋絵画の根本なる出発点であった。画家は自然から得た直感的な体験を、かたちという象徴的な言語に移しかえるのであった。ここで直感的な体験とその図形なるかたちーー象徴的な言語、どういうふうに創作されたかは興味深いものであった。森羅萬象の大自然をすべて画面に写すべきではない。

一寸四方の空間のなかにかこむことが、変形した自然である。画家のつくった絵画言語である。円山四条派の代表者である長谷川等伯の《松林図》は、このような変形による画である。図22 長鋒の硬毫筆で描かれたと思うが、かなりのスピードで、韻律による松葉の針形を一気に描きだしたように感じる。ときには、筆の毛を破ったままで、またあるときには上から下へ、下から上へと、自由自在な筆の動きで、等伯の「心象なる松」「胸の中の松」を描いたのである。これは自然とは違う、しかし、自然である。この変形した松の葉は、われわれが自然で見た松より、はるかに超越した永恒なる松の形である。つまり、「変相還元」である。ここで一つ注意して欲しいのは、変形した松とこの画の空間構成の関係のことである。

東洋絵画には「変形」と空間、奥行き、画面の深さとのかかわりがある。ようするに、描かれた物形の変形と、画面空間が同時である。等伯の《松林図》では朝霧にかすんでいる。この「霧」は松の形の変形によって、描き出されたものである。「霧」は一筆も描かず、この変形した松により霧が生まれてきた。松という図形の変形により「霧中松の空間」が同時に現れる。松がなかったら、周囲の空間は、紙のままである。松があったからこそ紙の空白が霧に生まれ変わったように見えてくる。

空間的な枠ぐみは、われわれが見るものによってつくられる。だから画面空間の存在、或いは、どのような存在、奥行き、等に描かれたものの変形によるこの空間は自然に観者に感じさせる。それは東洋的な考え方かも知れない。物の形は、前にある形と、やや遠くにある形、そしてさらに遠くにある形と、位置の違いで描き分けていることは、東洋の伝統絵画の空間を示す一つの方法だと私は考る。

図22

「遠人無目。遠樹無枝。遠山無石。遠山無皴、隠隠如眉。遠水無波。高与雲斉」「遠者疎平。近者高密」《王維・山水論》*20

「遠岫与雲容相接。 遥天共水色交光。」‥‥‥「遠山須要低排。近樹惟宜抜迸。」

《山水論》 唐王維著 *21

訳文

「遠い場所にいる人は、目(鼻、口も)がない、遠くにある樹木は枝がない遠山は石がない、ぼんやりしている容貌である。遠い水には波がない、更に遠くなると雲と一緒になる。‥‥‥

遠くにあるものは、疎らで平らなように、近くにあるものは、綢密で、高低がはっきりする。」

「遠山は雲と相接する、遠くなる空は水と一緒、光を交融」.‥

「遠山は低く横臥ように、近い樹木の枝は元気で立てるように」

以上のような画論は、まだまだたくさんあると思われる。画家によって、物象の表現方法はさまざまである。これらに述べていることは、実際にわれわれが実物をみるとき、人間の眼の物理的なる限りによって、物の姿、かたちは変形、変貌し歪んでいることを指摘したのだと思われる。また画面に、ある特定な空間位置による変形をさせ、その物形は変形した形で、空間の位置を示す働きをさせるという、空間による変形とも思う。つまり、物形の形が空間的次元の関係について、変化をおこしたといってよいのである。

ここで《芥子園画伝》に様式化された、ある松の三つの形を例にして研究していくことにする。この図でみたとおり、図23 a, b,cでaは、枝と樹幹や枝からでる松の葉等は、はっきりと描かれており、松葉は扇形をしている(それも変形)。この装飾的にそろえているような表現は、近くにある、つまり、画面の前景にある(近くで見た松の印象が起こさせる)。bの松は、やや省略したような感じがする。樹幹から枝、枝から松葉のつながりは、はっきりみえない、意識的に不明快につくったと忌われる。そして扇形の松葉形も一つ一つはっきせず、横一列のような枝の上にある。それは中景か、または、ある距離から離れた場所で見た松の表情である。cは、樹幹と枝はただ縦と横の線に見える。松葉は扇形の形は完全に失ってしまい、点々の筆致だけで表現された。それは遠景の松だと思わせる。このa.b.c.は同じ松を表現しようとしても、松の形を変化させながら空間をつくりだしたのである。つまり視覚対象の形にある省略、簡潔等手法により空間を持たせるようにさせたのである。aとlbとcの松は、持っている空間が違う。しかし、a.b.c.互いの共通点はいくつか残っている。同じ松というイメージにはかわりがないのである。

変形による空間、または空間による変形、東洋絵画の伝統には変形の自由により空間をつくる。画家が形、また形からの空間を支配する絶対的なる力がよくわかるだろう。

次に、変形に伴う筆意の変化にも、空間つくりにはたらきがある。さきほどのaとbとcは、形が変っただけのものではなく、この形の変ったと同時に、筆の使い方、即ち、運筆も変らなければならない。aの扇形松葉は、一つ一つ一筆一筆はっきり描かれた。一組、またいくつかの組み合せにも、しっかりした形である。bになると、特にcになると、このような筆意には、遠松にはなれない。

東洋絵画の形は、すべて筆でかかれたものであるから、どんな運筆でどんな形が生まれるか、全て意志で決まる。長谷川等伯の《松林図》に、かすれた墨とそのタッチは霧中の松をつくりだしたのである。朦朧とさせたのは筆による変形と言ってもいいではないだろうか。逆に松の葉は、もし一本一本描かれた扇形、または輪形等、はっきりしている松葉なら、霧中の松には合わない。視覚的変形は知覚的および表現的要因を考えなければならない。霧中にある松の表現を充分に研究すること、それと筆の運び、表現の仕組、空間をあける、配列等、いろいろ冒険的な行為があったと思われる。これで描かれたものは、東洋的な「実物に忠実」である。この「写実的」なものは、実物に何のこだわりもなく、視覚的な目的上から必要なものがあたえられるのである。

芸術的表現はふつうある瞬間に、ある特定の視点からみた、特定の対象を基礎にして行われる。しかし、絵画的表現は知覚の機械的模写ではない。それは、一定の媒体の特性をつかむこと、いろいろな角度から、日にちをかけて、春夏秋冬と媒体にある構造的特質をみつけ、それを画家自身のからだに「融合」させ、或いは、「純粋な感興」に喚起され、ついに視覚の構造的特質を表現することである。同じ山水岩石、雲、樹木とはいえ、春夏秋冬では違いがある。

曾つて、宋朝の画家郭煕は著書《林泉高致》の中で、次のように語った。

「真山水之川谷。遠望之以取其勢。近看之以取其質。真山水之雲気。四時不同。春融恰。夏蓊鬱。秋疎薄。冬黯淡。尽見其大象。而不為斬刻之形。則雲気之態度活矣。」

訳文 真山水の川谷は、これを遠望して以てその勢を取り、これを近看して以てその質を取る。真山水の雲気は、四時同じからず、春は融恰、夏は蓊鬱、秋は疎薄疎、冬は黯淡たり。尽くその大象を見はし、斬刻の形をなさざれば、すなはち雲気の態度活きん。*22

遠望の山と近看の山、形勢とりと素質を取る。雲も四季によって異なる。ここで郭煕が語ったのは、四季により雲の変形とみてよいのではないだろうか。

春はなごやかに、夏は盛んに、秋はうすく、冬は暗い、物象一一雲は物理的構造は変ってはいないが、人間がここで感じた雲は変ったものである。絵画にそれを視覚の図形にすると、変った雲が生れる。視覚体は空間を持つ意味で、置かれた位置でその周囲の空間が生れ変る。また視覚体は、時間を持つ意味で、春、夏、秋、冬と不同なる形に変る。それは東洋伝統美術による変形と空間、「春夏秋冬」は筆で生れるのだ。

(「春夏秋冬、生於筆底」王維語*23)